|

|

|

平成18年7月豪雨災害

|

|

土石流の引き金は豪雨 |

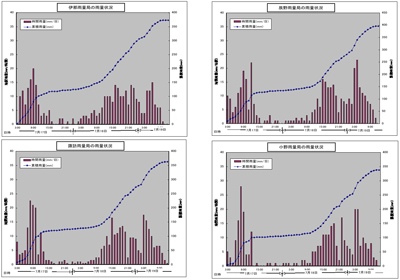

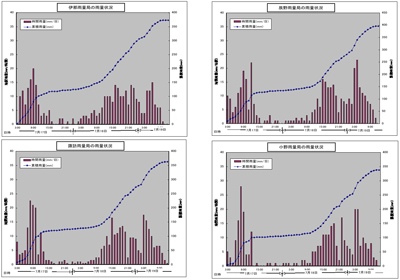

長野県諏訪・伊那・松本地方では、九州地方から本州にかけて停滞した梅雨前線の影響で、平成18年7月15日〜21日にかけて、釜口水門(長野県)で連続雨量400mmを観測するなど記録的な豪雨に見舞われました。岡谷市湊「小田井沢」など複数の箇所で、この豪雨を誘因とした土砂災害(土石流・地すべり・がけ崩れ)が発生しています。長野県および気象庁の雨量観測所記録(連続雨量・日雨量・時間雨量)を図-1に示します。

図-1 雨量状況

(出典:長野県砂防課資料)

(クリックすると拡大画像がご覧いただけます)

災害発生時には梅雨前線の活動が活発となり、長野県内では7月15日〜21日までの7日間の総雨量が、多い所で600mmを超え、長野県王滝村御嶽山で701mmを観測しました。総雨量が7月の月間平均雨量の2倍を超えるなど記録的な大雨となりました。気象庁では「平成18年7月豪雨災害」と命名しました。

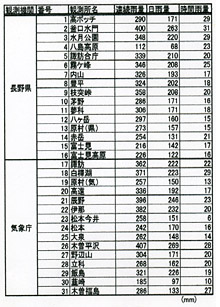

災害の主たる要因は、今回の降雨が時間雨量ではなく、日雨量、連続雨量に依存する災害形態である可能性が高いと考えられます(表-1参照)。釜口水門のハイエトグラフを図-2に示します。

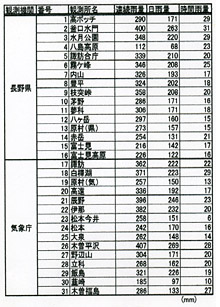

表-1 長野県内多雨量地域の観測所における観測雨量一覧

(出典:日本工営株式会社資料) |

図-2 平成18年7月17日〜19日の降雨

図-2

釜口水門の平成18年7月17日〜19日の降雨

(出典:日本工営株式会社資料) |

これを見ると、連続3日でそれぞれ雨量のピークをもつという、ひと雨に複数ピークとなるきわめて珍しい特性を示しています。この傾向は、伊那、辰野、諏訪、小野の各雨量局データによるグラフでも同様でした。

過去の災害では、昭和58年降雨災害がありますが、台風10号と本州南海上に停滞していた前線による降雨が要因でした。9月27日〜28日までの連続雨量は200mm強で、特に28日16時からの時間雨量18mmを観測した諏訪市(福沢川、唐沢川)では、土石流災害が発生しました。

これに較べ、今回の災害は、長野県雨量観測点「釜口水門」で連続雨量400mm、日雨量263mm、時間雨量31mmであり、過去の災害と比較しても連続雨量がこれまでの記録の2倍であったことが土砂災害の主要因となりました。

|

|

災害対策空白域 |

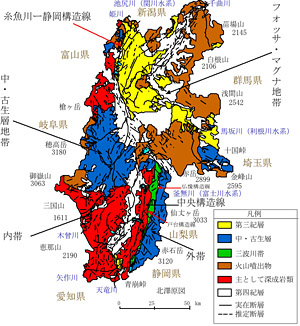

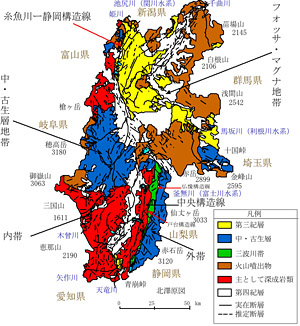

地形・地質

谷底平野、扇状地形には、多くの災害地が分布します。発生した地すべりは、(独)防災科学技術研究所作成の地すべり地形分布図をみると、滑落崖、移動体の輪郭の記載の多いことがわかります。図-3の地質概略図を見ると、多くの断層が分布しています。岡谷市、川岸東地区、湊地区は糸魚川-静岡構造線が走る地帯ですが、断層崖から崖崩れ、土石流、土砂流出は発生していません。

これまで災害の履歴に希薄な地域で、さらに治山・砂防の施設がない箇所で発生しました。流出土砂や土石流及び崖崩れの土塊を構成する砂礫は、そのマトリックスからみて崩積土です。ここの山地はいわゆる里山で、諏訪湖周辺の山崩れ、地すべり発生地は丘陵性の山地です。

図-3 長野県の地質概略図

豪雨災害というのは豪雨が誘因ですが、渓流筋、谷および凹地、緩急斜面のあらゆるところが崩壊しているわけではありません。豪雨によって崩壊する場所の条件は、地形、地質、植生等の素因が関与していますが、どの素因がどの程度関与したかは、詳細な調査を実施しなければわかりません。

以下に、被災地の地形、地質、植生および地すべり地形分布の詳細情報を示します。

被災地の共通点、類似点

被災地には、次の共通点・類似点があります。

1)過去に災害がない場所

2)崩積土(かぶりといって斜面や周辺から崩れ落ちて集積した柔らかい土)

3)緩やかな渓流、谷筋および凹地

4)過去に崩落した跡地

5)表流水による浸食ではなく、崩積土内のパイピング現象(地下水が流動して

湧水となる)によって、土塊が前方に押し出されての崩壊

6)崩積土が粘土または粘土層の難透水層の上にのっている場合、崩積土内の

間隙水圧が上昇し剪断破壊に寄与した

7)森林は初期の降雨を受け止めるが、崩積土の水分が飽和状態に近づくあり

から土を緊迫する力を失う

8)渓流、谷及び凹地の人工林は、根茎の発達が悪く、自然林に比較して根茎の

土を緊迫する力が弱い

9)間伐をしてない放置された森林はそれなりに成長しているが、樹高の割に肥

大成長していない

10)被災地は過去の地質時代まで遡ってみて、地すべり、山崩れ、土石流等によ

って形成された土地

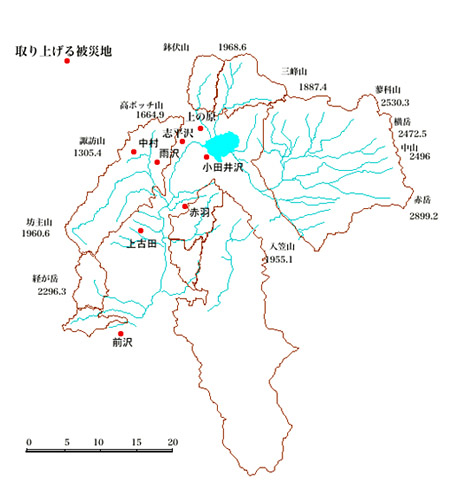

●印をクリックすると、被災地の状況をご覧いただけます。

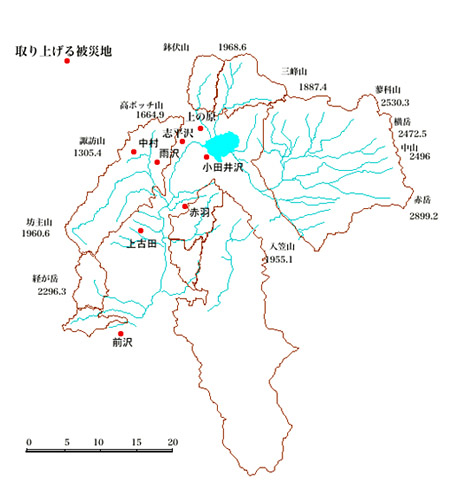

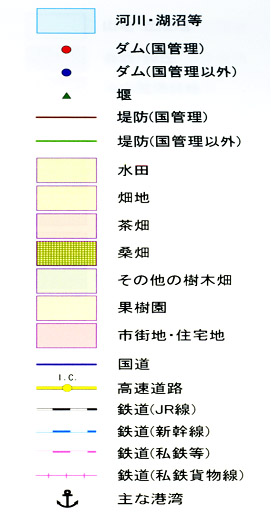

図-4 被災地の水系

(天竜川上流域地質図(縮尺1:50000) 社団法人中部建設協会(建設省天竜川上流工事事務所監修)に加筆)

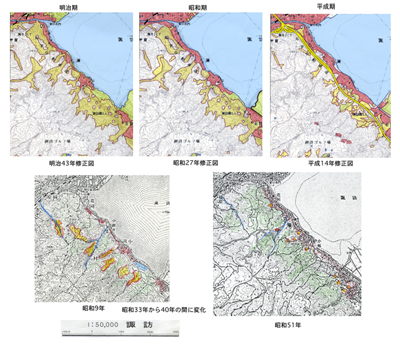

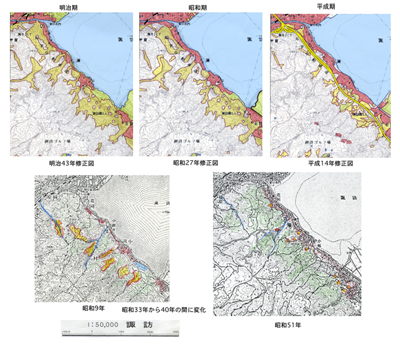

昭和33年から40年の間に田畑が植林され山林に変化している。

図-5 諏訪湖湖南豊田付近の土地利用変遷図

(出典:古地理に関する調査図表(天竜川) 国土交通省中部地方整備局 国土交通省国土地理院)

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6421 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所