富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>3.山麓の祭り -伝統の祭をたずねて-

富士山と周辺文化

3.山麓の祭り -伝統の祭をたずねて-

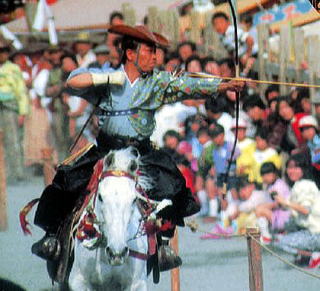

●河口の稚児舞 (富士河口湖町) 「おちいさん」の鈴の音もさわやかに |

| 河口の稚児舞は、富士河口湖町(旧河口湖町)に伝わる民俗芸能で、山梨県の無形民俗文化財に指定されています。伝承によると、富士山信仰が盛んであった江戸時代に登山に先立って奉納されたと伝えられており、祭神の木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)が孫である鵜葺草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)のもとを訪れる様子を表現したものとされています。 河口浅間神社にて毎年7月28日に行われる太々御神楽祭では、神輿が出立する前に「御幣の舞」「扇の舞」「剣の舞」「八方の舞」「宮めぐりの舞」の五番の舞を、「おちいさん」と呼ばれる少女たちが一日かけて舞い納めます。また、毎年4月25日に行われる例祭である孫見祭りの際にも、五番の舞のうち前三番が奉納されます。 |

|

|

|

|

|

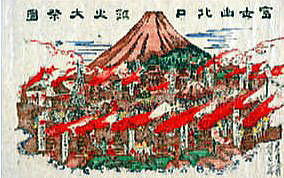

●吉田の火祭り (富士吉田市) ゆく夏のロマン、夜空をこがす大タイマツ |

|

| 8月26日27日は北口本宮富士浅間神社鎮火大祭です。とくに26日には日本三奇祭の一つ、火祭が行われます。金鳥居から本宮に通じる道に高さ3mもある大タイマツが立ち並び、家々の前にも井桁に組んだ薪が積み上げられ準備は完了します。夕方になり浅間神社と諏訪神社の御神霊が乗った二つの神輿が、御旅所に到着すると一斉にタイマツが点火されます。最初火は小さく燃えながらだんだん火勢を増し、火の粉が夜空に舞い上がっていきます。これに呼応するかのように、吉田登山道の山小屋でもタイマツに点火、吉田の町は火の祭のクライマックスに達します。 火祭りの起源は、浅間神社の御祭神、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)が産屋で火に包まれながら三皇子を安産したという伝承によって始まるといわれ、現在では富士山閉山を告げる祭りとして知られています。 |

|

吉田の火祭り(木版画富士吉田市郷土館) |

火祭りが来ると、もうお山じまい |

ゆく夏を惜しむ吉田の火祭り |

|