富士山と防災

ホーム>富士山と防災>災害の歴史を知る>災害の歴史

をクリックすると災害の詳細が見れます

をクリックすると災害の詳細が見れます

災害の歴史

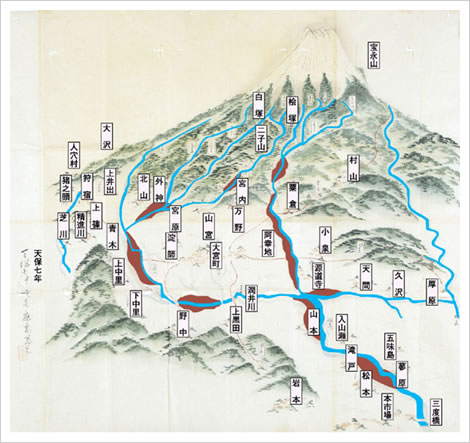

大沢崩れなど南西山麓の渓流から発生する崩壊土砂は、普段表流水のない河道を融雪期や豪雨期に土石流となって裾野を襲い、田畑・家屋などに被害を与えながら堆積し、堆積した土砂は洪水流によって再び下流へと運ばれ、下流潤井川の河床上昇、田子の浦港の土砂堆積を引き起こし、沿川住民はたびたび甚大な被害を受けてきました。

富士山の土石流は台風期・梅雨期のみでなく、初冬や晩春の融雪期にも発生する特徴があります。

富士山の土石流は台風期・梅雨期のみでなく、初冬や晩春の融雪期にも発生する特徴があります。

災害・砂防年表

をクリックすると災害の詳細が見れます

をクリックすると災害の詳細が見れます

天保5年の雪代災害

|

|

|||||||||||||

昭和47年の災害

| 昭和47年5月1日及び5日の両日に300㎜を越える降雨があり、それに加えて異常高温による源頭部の融雪及び雪崩により、源頭部に堆積していた土砂が一気に流下し、大土石流が発生しました。その土砂は大沢川扇状地に大量に堆積し、さらに泥流は潤井川を経て河口の田子の浦港まで相当量の土砂が堆積しました。さらに6月8日、7月12日にも土石流が発生し、一部河川、道路、橋梁、水道管、取水堰に被害を生じました。7月12日の土石流で潤井川が氾濫、特別養護老人ホーム白糸寮に土砂が流入し避難をするという事態になりましたが幸い人命に被害はありませんでした。 | |||||||||

| ※写真をクリックすると大きな写真が表示されます。 | |||||||||

|

昭和54年の災害

|

||||||||

| ※写真をクリックすると大きな写真が表示されます。 | ||||||||

|

||||||||