富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>1.富士講と御師

富士山と周辺文化

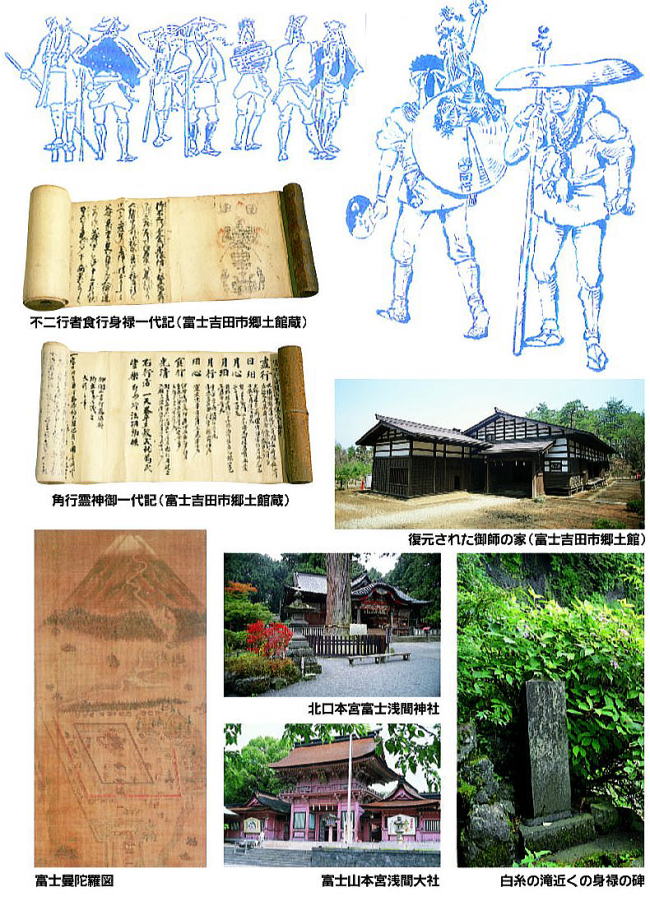

1.富士講と御師

●開祖長谷川角行が人穴で難修行

| 古来、富士山は火を司る神霊の宿る山として崇められてきた「遥拝(ようはい)の山」でしたが、鎌倉時代には、山岳修験者や庶民の富士信仰が結びついて、入山(登山)修行を行う「登拝の山」へと性格を変化させています。やがて室町時代に入ると、富士信仰はさらに盛んになり、江戸時代になると人々は「富士講」を結成し、組織的に富士山参詣を行うようになりました。 富士講の開祖といわれる長谷川角行は九州長崎の人で、富士の人穴で千日間立ち行の末に悟りを開いたといわれ、さらに数々の難行苦行を行い、庶民の信仰を一身に集めました。そして富士山登山百数十回、断食300日などの苦行を成し遂げ、106歳のとき人穴で入寂したと伝えられています。 |

|

| 富士山諸人参詣の図 |

●六代目食行身禄が庶民の心を捉える |

| その後江戸中期になると、開祖角行から数えて六代目の食行身禄や村上光清らが登場し、富士講はいよいよ活性化しました。身禄の説くところは、財産や富貴は仮のもので、永遠ではないという思想に貫かれ、その教えは厳しい修行によってのみ体得できるとしました。この身禄の生き方と思想は最初こそ人々の反発を招きますが、しだいに庶民の共感を得、信者を増やしていきました。 そして身禄は、享保18年(1733)、富士山7合目の鳥帽子岩で断食入定、即身仏となって自己の信仰を貫きました。以来富士講の信者は大いに増え、江戸末期には「江戸八百八講」といわれるほどの講集団の盛況を見ました。 |