富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>6.富士山の湧水のメカニズムを探る vol.4

富士山の基礎知識

6.富士山の湧水のメカニズムを探る vol.4

| VOL.3では富士山に降った雨や雪はどれくらいの時間をかけて湧き出すのか調べてみました。では湧水は全体でどれくらいの量になるのでしょうか? | |

■富士山西側の湧水量 |

|

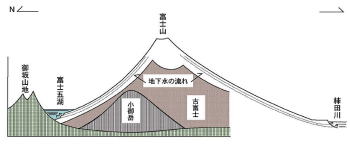

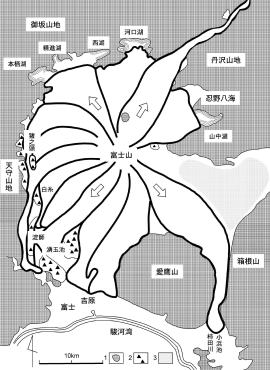

| 富士山の周囲、特に約1万年前の大規模な旧期溶岩流の末端にあたる山麓には主な湧水があること、それらは何れも溶岩層の間に充満した被圧地下水で、およそ15年位かかって湧き出すことなどを見てきました。では富士山の湧水は全体でどれ位あるのでしょうか?それには、すべての湧水量を測ればよいわけですが、とても大変なことです。そこで周囲の河川を眺めて見ました。富士山西側には潤井川と芝川があります。潤井川は湧玉池や富士宮周辺の湧水を集めて流れていますし、芝川は猪之頭湧水を水源とし、白糸の滝などの湧水を集めて流れています。また、付近の小さな湧水も当然これらの川に流れ込むと思われます。したがって、この2つの川は富士山西側の湧水全部を集めて流れる川と考えることができますし、この2つの川の流量の合計は富士山西側の湧水の総量と見なすことが出来そうです。 平成5年8月1日から同6年7月31日までの1年間、富士宮市の南側境界に近い黒田と橋本で潤井川と芝川の流量を観測した結果、潤井川の平均日流量は141万m3、芝川のそれは67万m3、合計208万m3となりました。それから、天守山地東斜面の降水から芝川への流入が1日あたり20万m3、潤井川流域では主に養鱒業による地下水のくみ上げによる流入が1日あたり47万m3と考えられるので、それらを差し引くと計141万m3となります。また、観測をおこなった平成5年を含む最近10年間の白糸の降水量の平均は30年間の白糸の平年値に極めて近かったので、この日流量141万m3がほぼ富士山西側の総湧水量にあたると考えることができます。 |

|

|

|

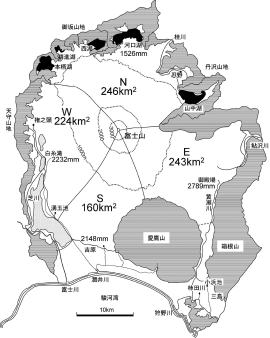

| 図1:約1万年前の富士山の大規模玄武岩溶岩流の分布と山麓の主な湧水 |

図2:大規模溶岩流の分布に基づく富士山体斜面の4区分、主な河川、4区分の底面積、山麓の降水量平年値と観測所の位置もあわせて示す |