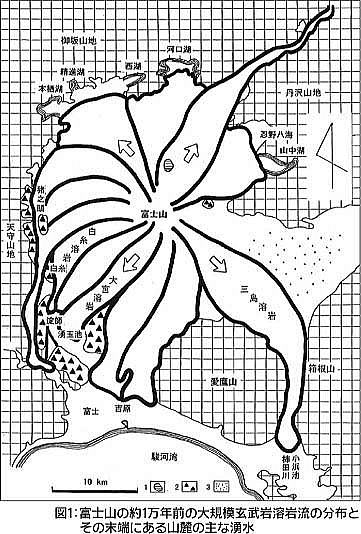

富士山の湧水は山体の色々なところで知られていますが、特に山麓の周囲には主な湧水があって、それらはいずれも約1万年前(11,000~8,000年前)の大規模な玄武岩溶岩流の末端に位置していることを見てきました(図1)。そして、富士山麓の湧水は、山頂の雪が融け始めるとすぐに増水しますし、中腹以上に大雨があるとすぐに増水することもわかってきました。これは富士山麓の湧水が地下を流れる川のような不圧(自由)地下水ではなく、上から地下にしみ込んだ水の圧力がすぐ末端に伝わるような被圧地下水のためと考えられますが、では、水の粒子そのものは地下にしみこんでからどれくらいかかって湧き出すのでしょうか?

そのようなことを調べるのに水素の放射性同位体3Hトリチウムの濃度を使うことができます。水素には1H軽水素、2HまたはD重水素、3H三重水素あるいはトリチウムと呼ばれる3種類の同位体が知られますが、トリチウムだけは放射性同位体で大気中では互いに混ざり合ってほぼ同じ濃度組成ですが、一旦地下に浸透して地下水になると外界から隔絶され、トリチウムは半減期約12年の割合で崩壊しその濃度TUは次第に減少していくので、それを使って地下水の年齢を出そうとするものです。ただ、1950年代は通常の降水の3H濃度は10TUとされていましたが、その後、原水爆実験により1963-1964年には1000TUまで急に増加し、やがて次第に低下して1995年頃の降雨では5TU前後まで下がるようになってきました(図2)。

そこで、湧玉池、白糸ノ滝、小浜池、柿田川の湧水から得られたそれぞれのトリチウム濃度TU(湧玉池4.5±0.4〔1993年測定〕,

白糸ノ滝4.7±0.4〔1996〕,小浜池5.4±0.4〔1995〕,柿田川5.0±0.4〔1997〕)を、上記の降水のトリチウム濃度の経年変化のグラフに入れてトリチウムの放射崩壊をあらわした線と平行に当てはめてみると、変化が大きいのではっきりはしませんが、湧玉池の湧水はおよそ0~6および10~20年前、小浜池、白糸ノ滝、柿田川の湧水はいずれもおよそ13~23年前の年数の範囲に当てはまり、このようなことから平均すると15年前後の年数を経た水ではないかと私は考えています。湧水というのは実際にも、昨日の雨もはいりますし、近くの浅い地下水もはいり込みますので、年数を出すにはなかなか難しい点も含んでいます。 |

|