富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>2.大沢崩れはなぜそこにあるのか?vol.2

富士山の基礎知識

2.大沢崩れはなぜそこにあるのか?vol.2

| VOL1では大沢崩れの中に見られる溶岩流の順序から崩壊の生立ちが書かれています。今回は富士山全体の形から大沢崩れを考えてみましょう。 |

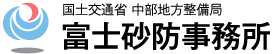

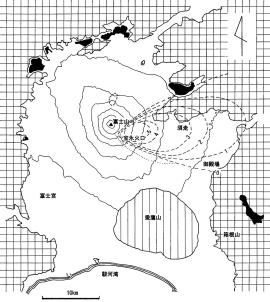

| 富士山を上から眺めたのが図1で、等高線は標高500m毎に画かれています。これを見るとわかるように、富士山は円錐形にはちがいありませんが、全体として北西-南東方向に長く伸びていますし、北東側にもふくらんでいます。そして、南西側がもっとも急斜面になっています。また、標高2,500m以上の等高線はほぼ円形をしていますが、標高2,000m以下の等高線は次第に間隔が大きくなって傾斜がゆるくなる、つまり、裾野がゆるやかにひろがっていることがわかります。実際に平均傾斜を測って見ると、2,000m以上では23°~24°位ですが、南西側は30°前後になっています。また、裾野は全体として4°~5°位といってよいでしょう。なぜこのような形になったのでしょうか。 |

|

|

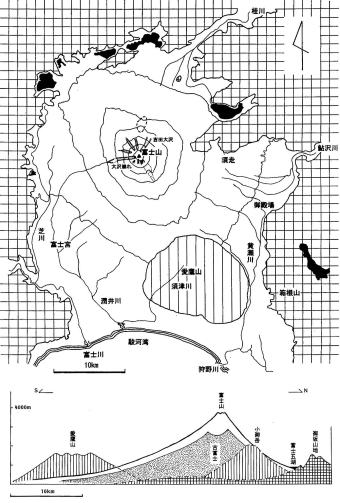

| 図1:富士山の地形的輪郭と側火山・側火口の分布 | 図2:1707年 宝永噴火による火山灰の堆積(厚さm) |

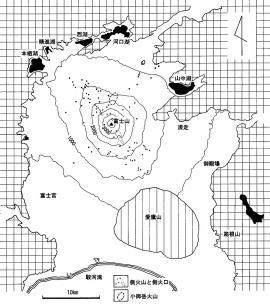

| 形が北西-南東にのびている点については、富士山には側火山が大変多く70以上もありますが、図に見られるように、その多くが北西-南東方向に並んでいるためと思われます。この方向は富士山が地下で押されている方向で、そのため噴火割れ目がこの方向に出来やすいと考えられています。 つぎに、北東側にふくらんでいるのは、富士山はこれまで溶岩や火山灰を山頂火口を中心に噴出してきましたが、この地域では西南西の風が卓越しているので、特に火山灰はその多くが東北東に飛ばされて堆積してきたためと思われます。富士山の西側斜面には見られないのに、御殿場や須走の登山道の裾野から中腹にかけては火山灰による“砂走り”が広がっているのもそのためです。図2は1707年の宝永火口からの噴火で火山灰が須走を中心に積もった厚さを画いたものですが、これを見ても火山灰の多くが東方へ運ばれているのがわかります。 つぎに、山頂近くの比較的急斜面の円錐形とゆるやかで広い裾野はどうしてできたのでしょうか。富士山は今からおよそ10万年前、愛鷹山火山と小御岳火山の間、小御岳の裾野に誕生し、主として山頂火口から玄武岩質の溶岩流と火山灰をくり返し噴出し、小御岳をおおうように成長してきました。誕生からおよそ9万年間を“古富士火山”の時期と呼んでいますが、この間は玄武岩溶岩も噴出しましたが、火山泥流もたびたび流しました。また火山灰も大量に噴出しました。山頂火口から火山灰が噴出するとほぼ円錐形の山体ができます。つぎに溶岩が噴出すると円錐形の山体を固めると共に、玄武岩溶岩は粘性が小さいのでどんどん流れてゆるやかな裾野をひろげます。火山泥流も水分を多く含んでいるのでこれもゆるやかな裾野をひろげるのを手助けします。 今から約1万年前、山頂付近から大量の玄武岩溶岩を噴出し、四方八方に山麓まで流して現在の裾野の形がほぼ出来上りました。この活動以降を新富士火山と呼んでいます。その後も山頂火口から時には溶岩を、そしてたびたび火山灰を噴出し、側火山からは小規模な溶岩や火山灰を噴出して現在の富士山の形がつくられてきたのです。それを表したのが図3です。最後の噴火が大量の火山灰を噴出した1707年の宝永の噴火です。 |