富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>1.大沢崩れはなぜそこにあるのか?vol.1

富士山の基礎知識

1.大沢崩れはなぜそこにあるのか?vol.1

| 美しい富士山の斜面につけられた、大きな傷のような大沢崩れ。この谷のできた歴史とこれからを静岡大学教育学部の小山真人先生に、分かりやすく解説していただきました。 |

| ■崩落し続ける大沢崩れ 富士山の西側斜面には、「大沢崩れ(所在地:静岡県富士宮市・山梨県鳴沢村)」という大きな谷があることをご存じですね。この谷では毎日のように少しずつ崩落が起きており、その崩落によってできた土砂が、大雨の降った時などに土石流となって一気に流れ下ることがあります。この土石流が下流の田畑や町まで流れてこないように、富士砂防事務所ではさまざまな対策に取り組んでいます。 |

|

| ■大沢崩れ誕生の歴史 しかし、そもそも大沢崩れは、いつ頃、どういう理由で生まれたのでしょうか? なぜ大沢崩れは西側斜面にあり、富士山の他の場所にはさほど深い谷ができていないのでしょうか? 実は、これらの謎はまだ解明できていないのですが、富士砂防事務所(昭和45年度から平成14年度までは富士砂防工事事務所)がこれまで何年もかけて調査してきたデータを分析することによって、おぼろげながらそのヒントをつかむことができます。それをここで紹介します。 |

|

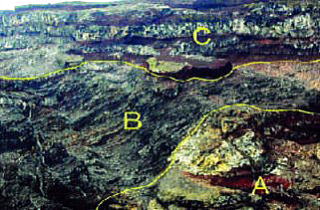

| 写真1 真正面からの大沢崩れ |

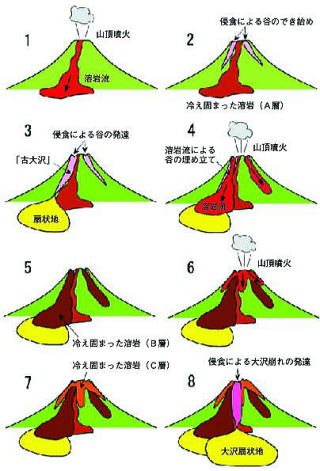

| 大沢崩れを真正面から撮影した写真1を見てください。大沢崩れの内部には、富士山の山体をつくる噴出物(溶岩流や火山れきなど)の積み重なりが見えています。噴出物の特徴や積み重なり方に注目することにより、これらの噴出物を3つの部分(A層~C層)に大きく区分することができます(写真2、図1)。 各層の境界には、ある時期にいったん侵食を受けて削り込まれた面(不整合面と呼ばれる)が確認できます。また、不思議なことに、B層は大沢崩れの右岸側(北壁)だけに見られ、左岸側(南壁)にはほとんど存在しません。これらのことを考慮して、A~Cの各層がどのようにして積み重なったり、削られたりしてきたかの歴史を推定したのが図2です。 |

|

|

図1 大沢崩れの中に見られる噴出物の区分。写真2で示したA~C層の区分を大沢崩れ全体について示したもの。 |

| 写真2 大沢崩れの中に見られる噴出物。いずれも数枚~数十枚の溶岩層の積み重なりであるが、特徴と重なり方によってA~Cの3層に分けることができる。 |

| まず、山頂でたびたび噴火が起き、そこから流れ出た溶岩流が積み重なることにより、A層ができました(図2の1)。その後、山頂付近で噴火があまり起きなくなったためか、山体の侵食が進み、現在の大沢崩れのすぐ北側に大きな谷(古大沢)が作られました(図2の2~3)。大きな谷で削られた土砂は下流にたまり、扇状地をつくりました(図2の3)。 その後、ふたたび山頂で噴火がたびたび生じるようになり、溶岩流が何度も古大沢をながれ下って谷をすっかり埋め、B層ができました(図2の4~5)。3200~2200年前頃にふたたび山頂噴火が続き、C層が作られました(図2の6~7)。以後は山頂での噴火がやみ、大沢崩れの侵食がさらに進んで現在に至っています(図2の8)。大沢崩れで削れた土砂は下流にたまり、大沢扇状地をつくりました。 つまり、大沢崩れは、C層がたまった直後くらいに生まれた新しい谷であり、それ以前には存在していませんでした。B層がたまる前には、大沢崩れの北に隣接した別の谷(古大沢)があったわけです。 |

|