富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>1.富士山の植生区分

富士山と自然

1.富士山の植生区分

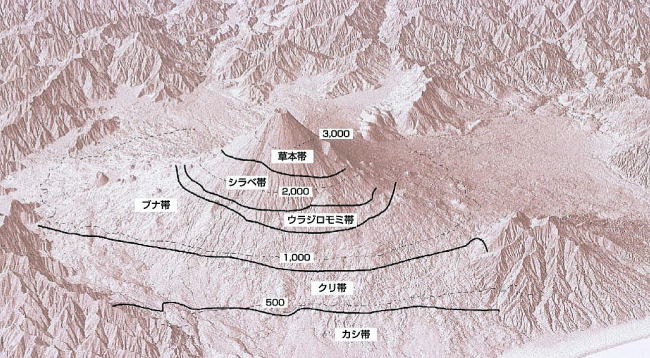

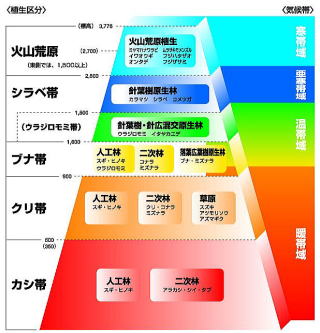

| 富士山はきれいな円錐形の独立峰であるため、上空から見ると円錐を水平に切ったように植物が分布しています。植物の分布は標高によって変化していて、この変化の様子を「垂直分布」と呼んでいます。図は富士山の植物帯を指標とする気候レベルにより区分しました。中でも火山荒原では、植生の遷移、動植物相の変遷が進行しつつある場所として、自然生態の上から貴重な場所です。しかし厳しい気象条件と露出したスコリア層が大部分を占めるため不安定な状態にあり、大沢崩れを初めとする崩落や雪崩の発生により下流への災害などの危険性が懸念されています。 |

|

| 「富士山100年プロジェクト3776構想」より |

大沢沿いのカラマツ林 |

「富士山100年プロジェクト3776構想」より |

|

パッチの分布から針葉樹への移行 |

||

| 富士山の高山植物 | ||

| ■日本の高山植物 富士山の高山植物の種類や分布状態は、まわりの南アルプスや北アルプスのものとは、だいぶ違っています。 現在日本の高山で見られる高山植物は、約1万5000年前、ウルム氷期という氷河期に、平地で分布していたものです。当時の気候から、現在の南極や北極のように大地が氷河で覆われていました。やがて、地球の気候が暖かくなると、平地で繁栄していた植物は温度のより低い高地に逃れるようになったのです。 ところが、日本の代表的な高山植物のほとんどは富士山では生育していません。 富士山が現在の姿になったのは約1万年前のこと。植物が高山に逃れた後で、富士山では独自の高山植物が生育しました。したがって、他の高山植物と富士山の高山植物は生い立ちが異なります。特に富士山に多く見られる植物には「フジアザミ」、「フジイバラ」、「フジザクラ」、「フジマツ」など名前に「フジ」がつけられています。 |

||

|

■御中道を彩る自然 富士山の中腹を、標高2,300m~2,900mの等高線に沿ってぐるりと一周する道を御中道といいます。(現在は崩落等のため、一周できません。) 御中道の沿道では、荒れ地からの植物の遷移、足元の可憐な花々等、様々な自然が見られます。 中でも、カラマツの林では、木漏れ日が多く、木々の間にはたくさんの下草が生えています。春から秋にかけては、その時々の彩りの花に出会えます。 |

|