富士山と防災

ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>5.貞観噴火

富士山と火山

5.貞観噴火

| 青木ヶ原の樹海を作った864年の大噴火 |

貞観噴火 |

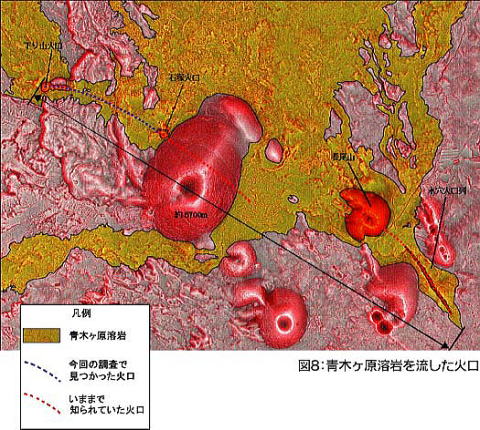

| 富士山の北西麓には青木ヶ原樹海と呼ばれる原生林が広がっています。登山道や自然歩道などで樹海に足を踏み入れると、この原生林の下にはごつごつとした溶岩があることがわかります。また西湖・精進湖・本栖湖の湖岸でも溶岩が見えています。これらの溶岩は貞観6年から7年末(864年~866年初頭)にかけて起きた貞観噴火によって流れ出した溶岩で、青木ヶ原溶岩と呼ばれています。 | ||

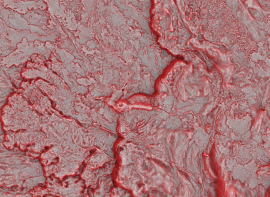

図1:新しく見つかった火口 |

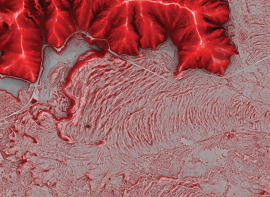

図2:溶岩じわ |

|

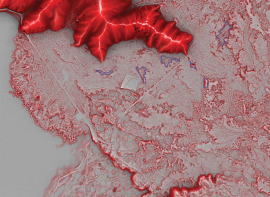

図3:キプカ (青線で囲んだ部分):本文参照 |

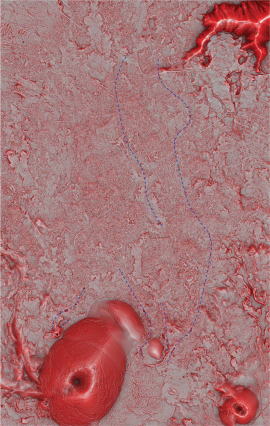

図4:地形から推定された溶岩トンネルの例 (青破線) |

|

| 噴火には火山灰を降らせるもの、溶岩を流すもの、両方を出すものなど、いろいろな噴火形態があります。貞観噴火は、富士山で歴史時代に起きた噴火のうち、主として溶岩を流す噴火として代表的なものです。 富士砂防事務所では、この貞観噴火についてよりよく知り、今後の噴火対策を検討するため、レーザー光線を使った地形計測と現地での地形・地質調査を行いましたので、調査結果の一部をここに紹介します。現地調査と調査結果のまとめには、レーザープロファイラ立体画像を活用しました。 |

||

| ごつごつとした青木ヶ原溶岩の上に樹海が広がっています。樹海の木々には木漏れ日のさすような隙間があり、レーザーが地表に到達できます。 |  |

|

| 図5:青木ヶ原樹海の様子 | ||

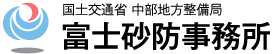

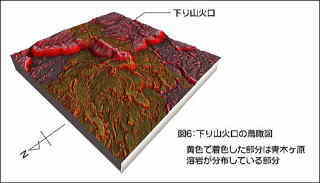

■新しく見つかった火口 青木ヶ原溶岩を作った複数の火口のうち、これまで知られていた火口(長尾山・氷穴火口列・石塚火口、図8)のほかに、石塚火口の西北西約1.5kmに新しい火口が見つかりました(図1)。この火口には周辺の地名から「下り山火口」という名前を付けました。この火口は最近3,200年間に噴火した富士山の火口のなかではもっとも北にあるもので、次の富士山の噴火を考える上で重要な発見です。図6は下り山火口付近の鳥瞰図です。下り山火口から溶岩流が流れ出している様子がわかります。 ■溶岩が作るさまざまな地形の発見 これまでの地形図でははっきりとわからなかった溶岩流が作る地形をとらえることができました。図2は「溶岩じわ」と呼ばれる溶岩地形です。これは「しわ」のようにできた土手状の高まりで、溶岩の進行方向と直交する方向にできるものです。このような地形にもとづいて、溶岩の流れた方向などを知ることができます。図3は青木ヶ原溶岩が流れたときに、小丘などがあったために溶岩流に埋め残された場所です。このような場所を火山学的には「キプカ」と呼びます。本栖湖の東側には「キプカ」が数多く見られます。 ■溶岩トンネルを連続的に追跡 青木ヶ原溶岩の中には、溶岩トンネルの天井が陥没してできた小さな凹地がたくさんあります(図7)。レーザープロファイラ立体画像で捉えた凹地を連続的に追いかけることで、溶岩トンネルの分布を推定することができました(図4)。溶岩トンネルのうち長いものは4kmになります。観光地としても有名な「富岳風穴」・「鳴沢氷穴」・「富士風穴」はこのような長い溶岩トンネルの一部と考えられます。 |

||||

|

||||