ダム周辺で見られる動物の記録 植物

このページでは、長島ダム周辺で見ることのできる植物(シバザクラなど)を一部紹介しています。観察される際は近づいたりさわる等を控えて頂きますようお願い致します。なお、ゴミ等は周辺の自然及び動物達に悪影響を与える可能性がありますので必ず各自で持ち帰って頂きますようご理解とご協力をお願い致します。

※写真データご提供いただきました方にはこのページを持ちましてお礼申し上げます。

※各動植物の大きさなどについてはあくまで参考値です。観察される際の目安として記載しています。また写真データは掲載上の都合により加工修正しています。

ヤマザクラ

長島ダム周辺にある桜。ソメイヨシノと違い自然に自生します。ソメイヨシノが見所の頃には咲いていないかも・・・。

バラ目バラ科サクラ属

Prunus jamasakura

シバザクラ

長島ダムが斜面対策のために植えた芝桜。一時は一面に花を咲かせ、たくさんの人の心を癒しましたがその後、食害等の影響によりポツリポツリと咲く程度に・・・。来年の春、また一面に咲くシバザクラを見たいものです。

ツツジ目ハナシノブ科フロックス属

Phlox subulata

紅梅

長島ダム防災施設(ふれあい館)の色彩公園に綺麗に咲く紅梅。ジョウビタキ等の鳥たちも集まってくるので写真を撮るにはピッタリ!?

バラ目バラ科サクラ属

Prunus mume

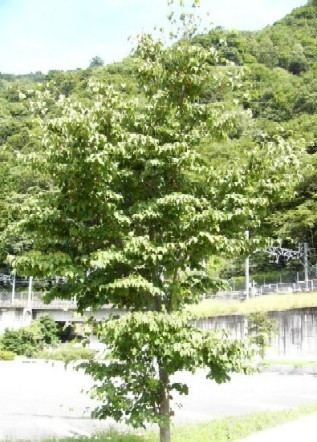

ヤマボウシ

5月~7月頃に花を咲かせる木で秋には甘い実をつけるのが特徴です。

ミズキ目ミズキ科ヤマボウシ属

Benthamidia japonica

サザンカ

ツバキの仲間で一般的には山茶花と書きますが、本来はツバキの中国名です。10月~12月頃に咲く花が綺麗ですが実はあまり目立ちません。

ツバキ目ツバキ科ツバキ属

Camellia sasanqua

皐月(サツキ)

5月(旧暦)に咲くサツキはツツジの仲間です。栄養の少ない岩肌に水に浸かっても流されないように低い姿勢で大きくなる姿は花言葉のとおり、『節約』・『節制』を表しているかのようです。

ツツジ目ツツジ科ツツジ属

Rhododendron indicum

クリ

栗ご飯、栗きんとん、モンブランなど秋の美味しい食べ物といえば栗ですね。

長島ダム周辺の栗はヤマグリなので甘くて美味しいです。

民家の栗を勝手に採ってはいけませんが大樽公園の栗の実はご自由にどうぞ。年々、木が大きくなり沢山実がなってきます。

ブナ目ブナ科クリ属

Castanea crenata

ウチョウラン

人工栽培が可能になってから園芸品種として人気のある植物です。

ラン目ラン科ハクサンチドリ属

Orchis graminifolia

イワシャジン

紅葉シーズンが見頃の小さなかわいい花です。

キキョウ目キキョウ科ツリガネニンジン属

Adenophora takedae

セキヤノアキチョウジ

秋に小さな花が沢山咲きます。漢字で書くと関屋の秋丁子・・・。替わった呼び名ですよね。箱根にあった関屋(関所の番小屋)の周辺でよく見かけられた秋に咲く丁子(正確には丁子の様な花の方が適切なのかもしれませんが・・・。)で関屋の秋丁子と呼ぶそうです。

丁子(グローブ)はフトモモ科の植物ですがコチラはシソ科の植物です。

シソ目シソ科ヤマハッカ属

Plectranthus effusus

ヤマイワカガミ

静岡県・山梨県・長野県・愛知県で見られる白い花が咲くイワカガミの仲間。

他県でも自生していたとの情報もあるので山の中をじっくり観察してるともしかしたら・・・。

イワウメ目イワウメ科ヤマカガミ属

Schizocodon intercedens

ヤマシャクヤク

シャクヤクと言えば園芸用としても古くから親しまれている花です。

中でも自生しているヤマシャクヤクは一重咲きで白く清楚な花がとても綺麗です。

ビワモドキ目ボタン科ボタン属

Paeonia japonica

イワタバコ

葉っぱが煙草の葉に似ているのでイワタバコと呼ぶそうです。世界中にはイワタバコ科の植物が数千種類あるそうですが、日本では数種類しか自生していないそうです。

ゴマノハグサ目イワタバコ科イワタバコ属

Conandron ramondioides

ウチワダイモンジソウ

渓流で見られる小さな白い花はウォーキングなどで見かけると心が和みます。

よ~く花を見ると3枚の花びらが短くて2枚が大きい・・・漢字の『大』にも見えますね。

バラ目ユキノシタ科ユキノシタ属

Saxifraga fortunei var. obtusocuneata

キヨスミミツバツツジ

ミツバツツジにそっくりですが雄しべが10本あるので数えればわかります。乾燥した岩場などで見かけることがあります。

ツツジ目ツツジ科ツツジ属

Rhododendron kiyosumense

ヤシャゼンマイ

山菜として有名なゼンマイと比べ葉っぱが細いのが特徴で、ヤシャゼンマイという名も痩せたゼンマイという意味だそうです。サツキなどと同じで渓流沿いでよく見かける植物です。

ゼンマイ科ゼンマイ属

Osmunda lancea Thunb. Ex Marray

スギラン

木の上で着生したスギによく似ていますがコチラはシダ植物なので全然違う種類です。

ヒカゲノカズラ科

Lycopodium cryptomerinum

キヨスミギボウシ

岩場で見かけるユリ科の花です。漢字で書くと清澄擬宝珠・・・難しいですね。清澄山の擬宝珠でキヨスミギボウシと呼ぶそうです。

ユリ目ユリ科ギボウシ属

Hosta kiyosumiensis

エビラシダ

湿った岩壁や岩石地に着生する植物です。大きくなると30cm程になるそうですが岩壁に生えていると見つけられないかも・・・。

ウラボシ目オシダ科

Gymnocarpium oyamense

ウラハグサ

フウチソウとも呼ばれるイネ科の多年草で、丈夫で育てやすいことから園芸品種としても有名です。岩場で観られるウラハグサは可愛らしいです。

イネ目イネ科ヨシ属

Hakonechloa macra

ウラジロガシ

葉っぱは、入浴剤や薬にもなるブナ科の常緑広葉樹。県などによってはレッドデータブックに載っていることも・・・。細長いドングリが特徴的。

ブナ目ブナ科コナラ属

Quercus salicina

ソヨゴ

風に吹かれた葉がソヨソヨとそよぐ音からソヨゴと言うそうです。秋に赤い小さな実をつけます。

ニシギギ目モチノキ科モチノキ属

Ilex pedunculosa

マメヅタ

豆蔦と言う名のごとくすぐに見つかります。マメヅタランとの違いはと聞かれると写真だけでは職員も困ってしまうほどにています。

ただ、マメヅタランを見つけることは非常に難しいの比較にならないのかもしれませんが・・・。

ウラボシ目ウラボシ科マメヅタ属

Lemmaphyllum microphyllum

四季彩公園の宿り木

木の種類というわけでは在りませんが、『宿り木』と呼ばれているカツラの古木です。カツラの木に『ケヤキ』、『しきみ』『えご』『りょうぶ』『山ツツジ』『フジ』『ていかかずら』が共生している不思議な木です。

カツラ

マンサク目カツラ科カツラ属

Cercidiphyllum japonicum

ケヤキ

バラ目ニレ科ケヤキ属

Zelkova serrata

しきみ

シキミ目シキミ科シキミ属

Illicium anisatum

えご

カキノキ目エゴノキ科エゴノキ属

Styrax japonica

りょうぶ

ツツジ目リョウブ科リョウブ目

Clethra barbinervis

山ツツジ

ツツジ目ツツジ科ツツジ目

フジ

マメ目マメ科フジ属

Wisteria floribunda

ていかかずら

リンドウ目キョウチクトウ科テイカカズラ属

Trachelospermum asiaticum

コガマ

花粉が薬として昔から使われてきたことで有名なガマの小さいものがコガマです。

ガマ目ガマ科ガマ属

Typha orientalis

フジアザミ

キク科の植物で、アザミの中では日本で一番大きな花が咲く種類だそうです。よく猪に掘り返されています。

キク目キク科アザミ属

Cirsium purpuratum

フキ(蕗の薹)

春と言えば蕗の薹の天ぷらですよね。蕗の薹が大きくなると煮物などに最適のフキになります。

キク目キク科フキ属

Petasites japonicus

アヤメ

綺麗な紫色の花が咲くアヤメは同類のカキツバタとそっくりです。長島ダム周辺は乾燥した場所と湿った場所があるので両方を見ることができるかもしれませんね。

ユリ目アヤメ科アヤメ属

Iris sanguinea

クサボケ

バラ科の植物で赤い可愛らしい花が咲きます。トゲがあるので注意が必要ですが黄色い実はカリンを小さくした様。当然といえば当然ですがカリンとは同じボケ属なので似ているのも納得ですね。

バラ目バラ科ボケ属

Chaenomeles japonica

ウチワサボテン

長島ダム周辺はまだ井川ダム周辺に比べ暖かいですが雪がちらつく日もあります。

そんな中でもウチワサボテンは元気に育っています。

ナデシコ目サボテン科オプンティア属

Opuntia sp

ミツマタ

中国原産の落葉低木で春の訪れと共に咲く花は暖かくなってきたと実感させてくれるハズ。皮が和紙の原料になることでも有名ですよね。

フトモモ目ジンチョウゲ科ミツマタ属

Edgeworthia chrysantha

タカサゴユリ

タカサゴユリは台湾原産のユリです。種子が風で飛ばされてきたのか長島ダム周辺でも時々見かけます。ただし、同じ場所に毎年育つわけでは無いようです。

ユリ目ユリ科ユリ属

Lilium formosanum

ラベンダー

長島ダム駅から大樽広場へ進むと法面に植えてあるのがラベンダーです。シバザクラより上段に植えてあります。春にシバザクラとご一緒に見ていただければと思います。

シソ目シソ科ラヴァンデュラ属

ムラサキシキブ

日本各地で見ることのできる落葉樹。『源氏物語』で有名な紫式部が名前の由来で名前のとおり小さな紫色の実を沢山つけます。

シソ目クマツヅラ科ムラサキシキブ属

Callicarpa japonica

アブラナ

種から油が採れることで有名なアブラナ。カブやミズナなどもアブラナの変種です。写真に写る物もアブラナではなくもしかしたら・・・。

フウチョウソウ目アブラナ科アブラナ属

Brassica rapa var. nippo-oleifera

コナラ

木炭やシイタケの原木として使われる他、秋に収穫できるドングリは食用にもなり沢山の動物達にとっても重要な木です。写真のコナラは倒れかかった木をもう一本の木が受け止めて一つになった珍しい木です。倒れかかった木の根元を見ると木の生命力を感じられるハズです。

ブナ目ブナ科コナラ属

Quercus serrata

オオイヌノフグリ

イヌフグリに似た大型の植物が名前の由来。ヨーロッパからの帰化植物で早春を告げる小さな花です。

ゴマハノグサ目ゴマハノグサ科クワガタソウ属

Callicarpa japonica

セイヨウタンポポ

その名のとおりヨーロッパから来た外来種のタンポポ。草を刈って日の当たるようになった場所に黄色い花を咲かせます。

キク目キク科タンポポ属

Taraxacum officinale

ムスカリ

園芸種として輸入された小さな花です。花言葉の明るい未来は、早春に咲く綺麗な花は春を迎える長島ダム周辺を明るくしてくれます。

ユリ目ユリ科ムスカリ属

Muscari neglectum

タチツボスミレ

小さなハート型の葉っぱが可愛らしいスミレです。岩の隙間からでも生える姿は小さいながらに力強さを感じます。

スミレ目スミレ科スミレ属

Viola grypoceras

スギナ

夏になると全く違う形になるためツクシの姿を見られるのは春だけ!ツクシは佃煮にして食べるとおいしいですよね。

トクサ目トクサ科トクサ属

Equisetum arvense

カントウタンポポ

セイヨウタンポポとは違い元々日本に自生しているタンポポ。春にしか花が咲かないので桜に満足していると見られないかもしれませんね。セイヨウタンポポとの交雑種が増えているためなかなか見つかりません。

キク目キク科タンポポ属

Taraxacum platycarpum

ヒメスミレ

民家の近くで見かけることの多い小さなスミレ。スミレの仲間が花を咲かせていると小さな春を見つけた気がしますね。

スミレ目スミレ科スミレ属

Viola confusa

アカカタバミ

噛むと酸っぱい草です。赤い葉っぱのカタバミなのでアカカタバミです。

フウロソウ目カタバミ科カタバミ属

Oxalis corniculata f. rubrifolia

キジムシロ

バラ科で黄色の小さな花です。春になると沢山のバラ科の花が咲くので覚えるのが大変ですよね。

バラ目バラ科キジムシロ属

Potentilla sprengeliana

キランソウ

紫色の小さな花がたくさん咲いて綺麗な草です。ジゴクノカマノフタとも言われるこの草は薬草としても重宝されたようですね。

シソ目シソ科キランソウ属

Ajuga decumbens

タネツケバナ

春の七草でもあるナズナに似た草です。ナズナと同じように食べられます。

フウチョウソウ目アブラナ科タネツケバナ属

Cardamine scutata

ヤブヘビイチゴ

春に黄色の小さな花が咲いてその後、赤いイチゴの様な実がなりますが味がないので美味しくないです。

バラ目バラ科ヘビイチゴ属

Duchesnea indica