|

日本の自然条件

|

|

地形 |

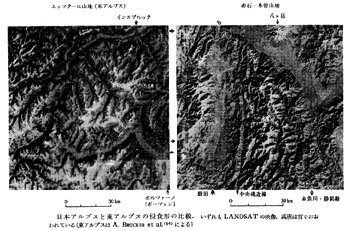

わが国の複雑な地形の原形は、地殻変動や火山活動によってつくられています。原地形は、氷河、流水、風、波などのエネルギー源と太陽の活動による外作用(主として気候変化)で破壊、侵食、削剥そして堆積が起こり、その期間中に地殻変動および火山活動の内作用も加わって地形が形成されます。変化に富んでいる日本の地形は、複雑で狭い範囲で異なる地形の組み合わせが見られます。これをモザイク構造と呼んでいます(中野、小林1959)。日本の地形の起源は、100万年〜1,000万年前で、第三紀以降に形成されています。

図-1 東アルプス(オーストリア)と日本アルプスの地形の比較

(出典:日本の地形 多田文男)

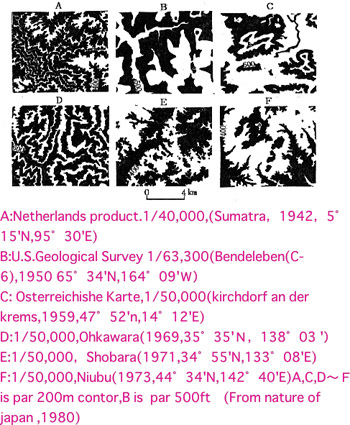

赤石山地に見られるように、激しい侵食作用は主として山崩れ、地すべりなどに関係しています。わが国の細分化した山ひだは、激しい侵食作用の結果を象徴しています。

図-2 山ひだのパターン

(出典:日本の地形 多田文男)

わが国の地形の特徴は、このように内部営力の影響が大きく関与していることです。それは大半が地質的営力です。わが国は、北西太平洋の弧状列島群で、千島−東北日本−伊豆小笠原と西南日本−琉球に分けられます。

図-3 日本列島の地質構造

|

|

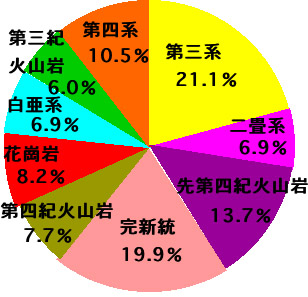

地質 |

図-4 日本の地質面積

古い時代の地層群と広域変成岩

シルル紀〜古第三紀までの約4億年前の古い地層群は、東北日本を除く主として西南日本に分布しています。堆積岩の一部が変成作用を受けて、広域変成岩地帯となり、これが日本の骨格を形成しました。

花崗岩と流紋岩

日本は花崗岩が多く分布しています。約1億2,000万年〜6,000万年前を示すので、白亜紀〜古第三紀(約1億4,600万年〜2,330万年前)にかけて貫入または噴出し、流紋岩を伴っています。

新生代後期の地層群

沿岸部や内陸の古い時代の地層の上には、新第三紀〜第四紀(約2,330万年〜1万年前)の地層が堆積しています。沿岸部のものは厚く、内陸は薄くなっています。

平野と台地の第四紀層

平野は国土の1/6に満たず、ここに人口の70%が集中しています。平野とそれよりやや高い台地は、第四紀の後期以後から現在に至るきわめて新しい堆積物(火山灰(ローム))で覆われています。

火山

200余りの火山は火山地形を残しています。国立公園の1/4を占め、温泉を伴います。ここは自然災害の危険性がきわめて高い場所です。

|

|

日本の災害の特徴 |

わが国は、国土の形状、地形、位置関係などの特性から、自然災害が発生しやすい条件をもっています。6月上旬〜7月中旬にかけては大雨が降り(梅雨期)、7〜10月には赤道付近で発生した台風が数個来襲します。また、冬期には日本海側各地に相当量の積雪をもたらし、時には豪雨となって大きな被害をもたらします。さらに、環太平洋地震帯、環太平洋火山帯上にあるため、地震が頻発し、火山活動による被害も多く発生しています。

こうした自然条件に加えて、狭い可住地域に多数の人口が集中し、高度な土地利用と経済・社会活動が行われることによって、災害による被害が大きくなる可能性を高くしています。防災対策の向上は急を要する問題です。

降水量および積雪量

わが国は海に囲まれた島国なので、世界でも多雨地帯に入り、表-1に示すように、理科年表に記載されている世界の42観測点のうち2,000mmを超える観測点に20地点が入ります。1位の尾鷲から5位の大島まで全て日本です。

表-1 世界の多雨地点

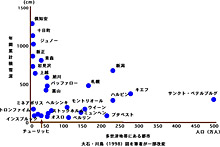

さらに、わが国は豪雪地帯をもつ国でもあります。図-5では世界の豪雪地を示していますが、倶知安から富山までの間に世界ではジュノーとバッファローの2地点しか入っていません。日本は世界一の豪雪地帯を持っているのです。

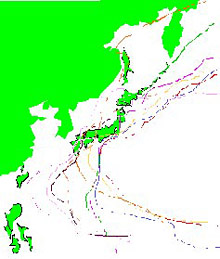

夏の終わりから秋にかけて襲来する台風は、図-6に示すように、ほとんどの台風が本州を縦断しています。

図-5 世界の多雪地帯

(出典:災害の実態

(社)砂防地すべりセンター) |

図-6 台風の経路 |

日本の河川は滝

河川の状況を見てみましょう。図-7には、わが国と代表的な大陸を流れる河川の河床勾配曲線が示されています。わが国の大河川、信濃川や利根川も急流河川であることが明確です。自然現象からみると山奥の源流に発する川は、多くの支流を集め大海に注ぎます。明治政府に招かれたオランダの河川技師は、日本の河川を見て、これはまるで滝だと言ったと伝えられています。オランダのような河口の国では、流れる方向も見えないような川を見ているため、信濃川、利根川、淀川、まして木曽川や天竜川を見れば、滝にしか見えなかったのでしょう。

日本列島では脊梁山脈が分水嶺となって、日本海へあるいは太平洋に注ぐため、大陸のような長大な河川にはなりません。必然的に急流となり、土砂を流す河川となるのです。

図-7 河川の状況

(出典:災害の実態 (社)砂防地すべりセンター)

|