基本コンセプト

鉄道に駅があるように、道路にも駅があるとよい

- 休憩機能:24時間無料で利用できる駐車場・トイレ

- 情報発信機能:道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報などの提供

- 地域連携機能:文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設

4月22日『道の駅の日』

| 飛騨地域 | 全国的な動向 | |

|---|---|---|

| 創設期 平成3年〜 |

|

①24時間のトイレ ②公衆電話 ③駐車場 |

| 第1ステージ 平成5年~ |

|

「通過する道路利用者へのサービス提供の場」をテーマとして道の駅の整備を推進

|

| 第2ステージ 平成25年~ |

各道の駅の特色を活かし目的地化を推進

|

「道の駅が目的地に」をテーマに地域の創意工夫がなされ、観光の目的地や地域の拠点に発展

|

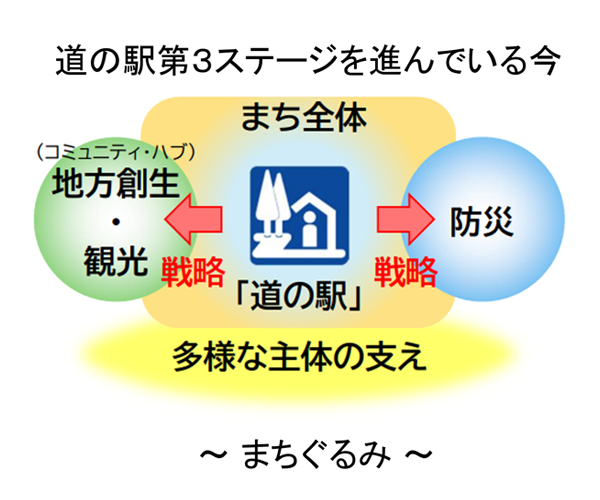

| 第3ステージ 令和2年~ |

|

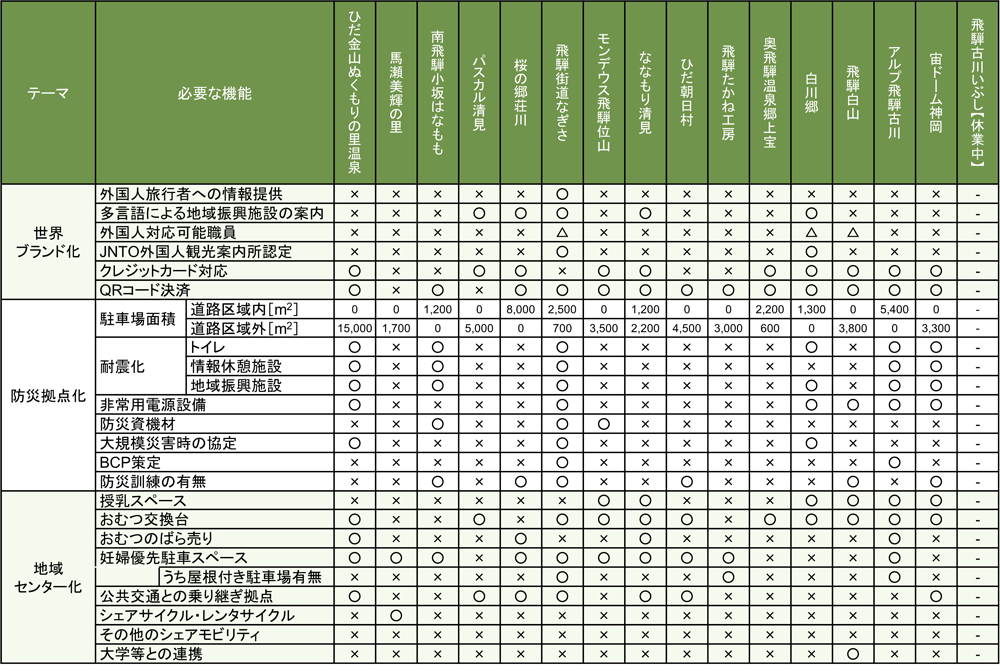

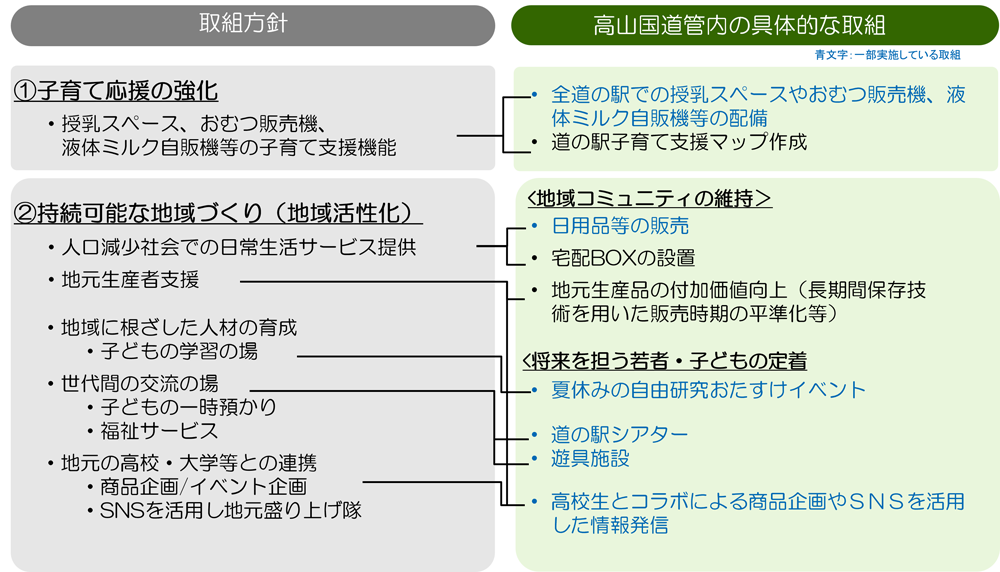

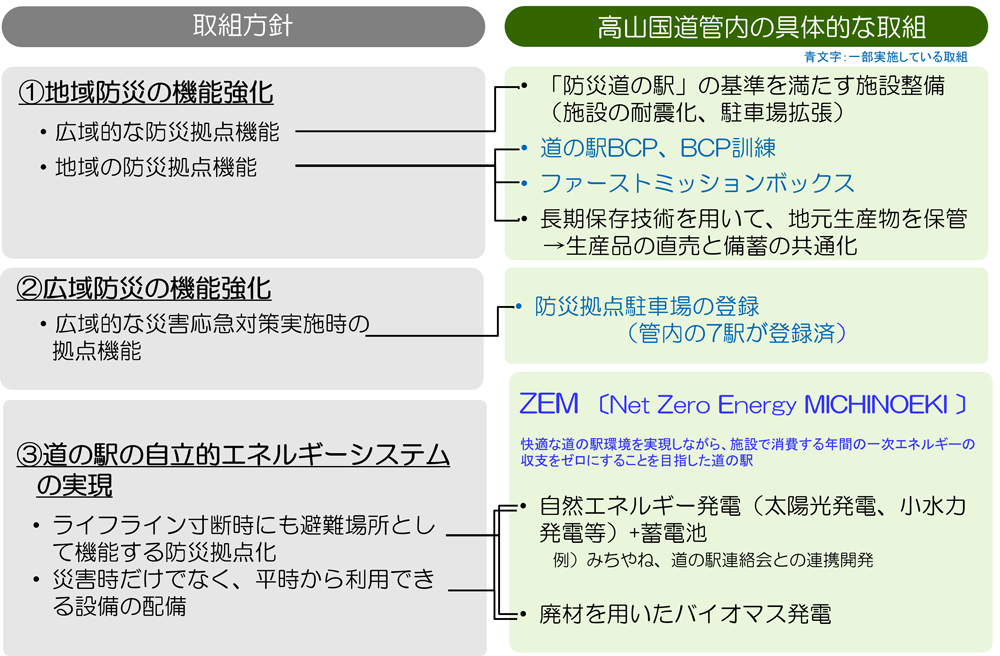

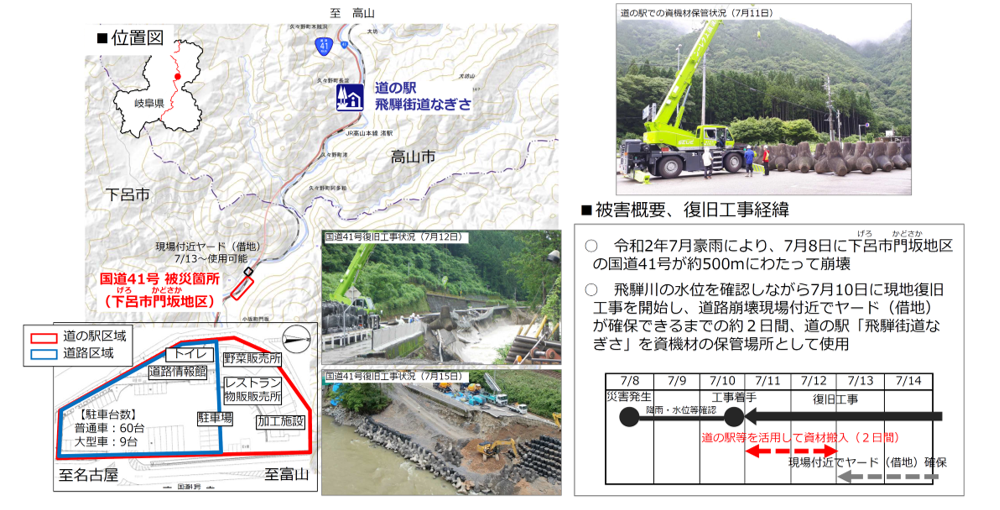

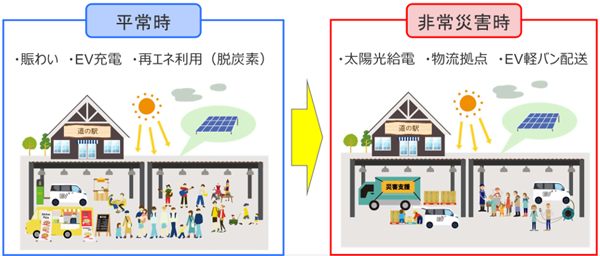

「地方創生・観光を加速する拠点」をテーマに、①世界ブランド化、②防災拠点化、③地域センター化の3つの姿を目指し取組を推進

|

| 南吉城駅 | 古川町(現 飛騨市) |

|---|---|

| ひだ高山・宮駅 | 宮村(現 高山市) |

| 久々野駅 | 久々野町(現 高山市) |

| 丹生川駅 | 丹生川村(現 高山市) |

| せせらぎ街道駅 | 清見村(現 高山市) |

| 加子母駅 | 加子母村(現 中津川市) |

| 付知町駅 | 付知町(現 中津川市) |

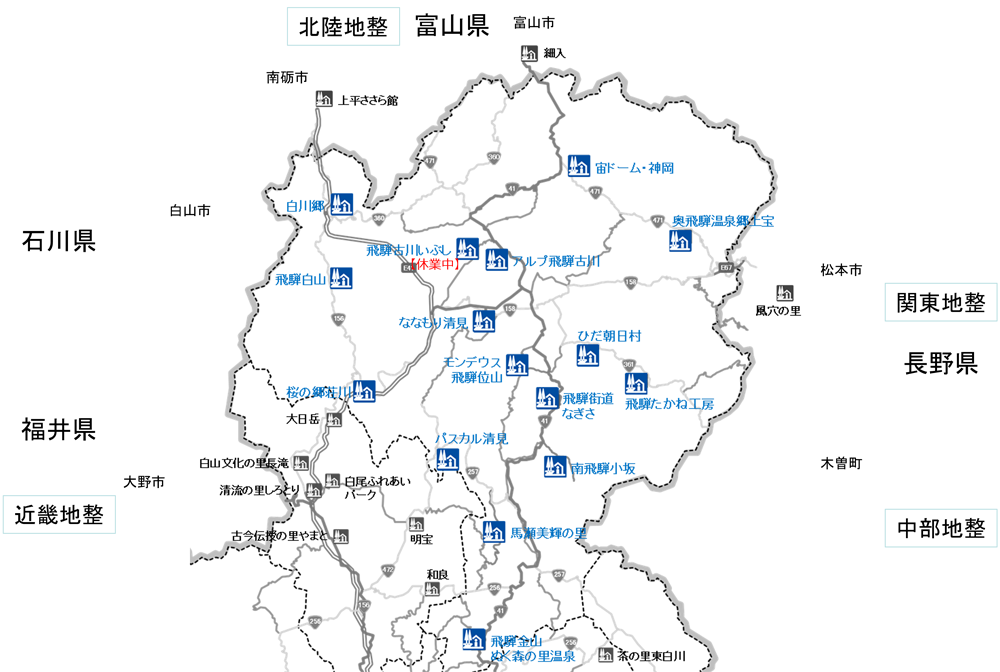

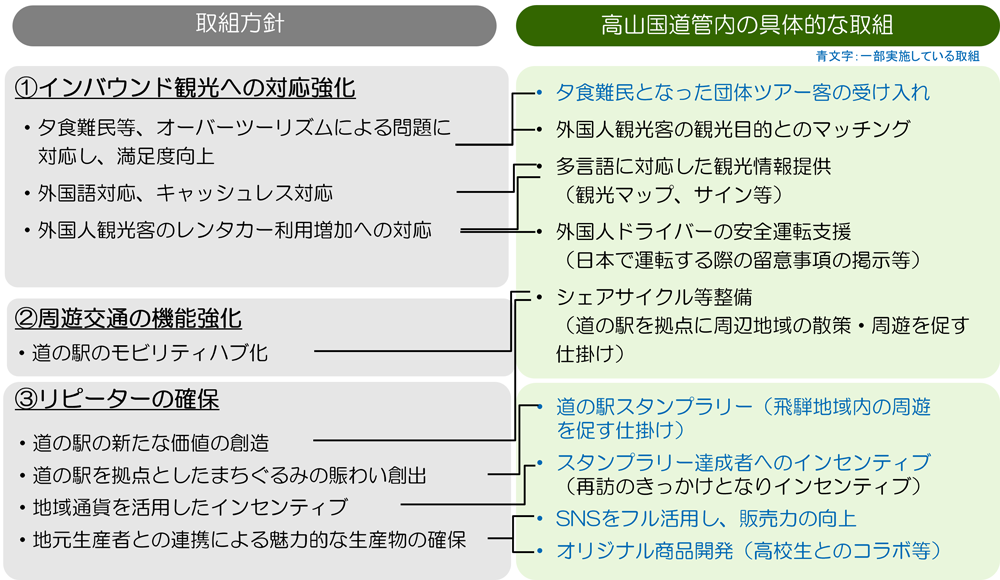

高山国道事務所は、第3ステージが目指す3つの姿の実現を目指して

飛騨地域の道の駅での取組を推進しています。

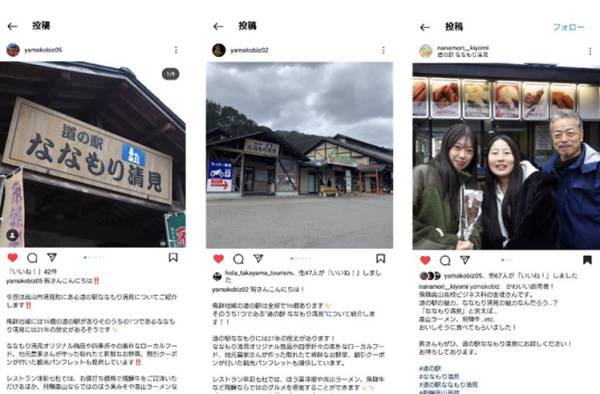

“まち”と“道の駅”が一体となって『まちぐるみの戦略的な取り組み』として、高山国道事務所は岐阜県、飛騨地域3市1村や関係される皆さんとともに連携して、飛騨地域の道の駅と道の駅を核とした地域を戦略的に活性化を進めていきます。