|

|

|

|

トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > こまくさ通信 第39号(2012/ 7/ 2)

こまくさ通信 第39号(2012/ 7/ 2)

伊那市立長谷小学校での特別授業 (平成24年 6月26日 火曜日)

“土砂災害防止月間”にふさわしい取組みとして「飯島いいものつくろう会 安全部会※」の一員の立場を兼ねて飯島砂防出張所職員による出前授業を伊那市長谷の長谷小学校にて行ないました。

“土砂災害防止月間”にふさわしい取組みとして「飯島いいものつくろう会 安全部会※」の一員の立場を兼ねて飯島砂防出張所職員による出前授業を伊那市長谷の長谷小学校にて行ないました。

昨年度の与田切砂防林での学習イベントの開催にあたってつくった模型を使っての実験を主体にした内容です。

その模型とは、これまで何度か「こまくさ通信」でも紹介してきました飯島砂防出張所の十八番(?)であります“砂防施設(床固工群)の機能を知るための移動床模型”です。

小学生でも高学年の児童ともなると実験を観察する視点がしっかりしているだけでなく、その実験結果が何を示しているかも深く理解してくれているようでした。

手前味噌的な申し方ですが、土砂災害を防ぐための防災教育として役立っている模型だと感じるひとときです。

なお、この実験は小学校5年生の理科の授業にも関連した内容ということもあり、児童の皆さんだけでなく先生方にも興味を持って見守っていただけました。

児童の皆さんの笑顔と、特別授業の閉会時の代表児童の感想を聴いた限りではとても好評だったようです。

※:飯島いいものつくろう会は今年で10周年です。

このつくろう会では3つの部会を擁していまして、安全部会は砂防工事を施工してゆく際の安全対策を中心テーマにすえて活動しています。

今回「広義の安全対策」という観点で、当部会として対外的に講義を行なうという初の試みとなりました。

地元での事業概要説明会 (平成24年 6月25日 月曜日)

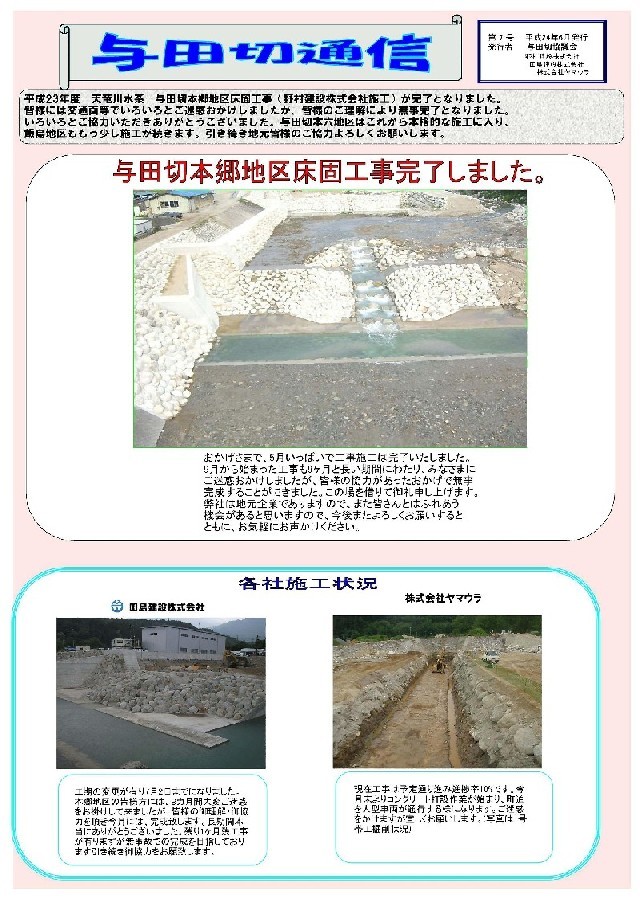

地元の自治体等の関係皆さまに天竜川上流河川事務所の今年度の事業概要をご説明する機会を頂きました。

地元の自治体等の関係皆さまに天竜川上流河川事務所の今年度の事業概要をご説明する機会を頂きました。

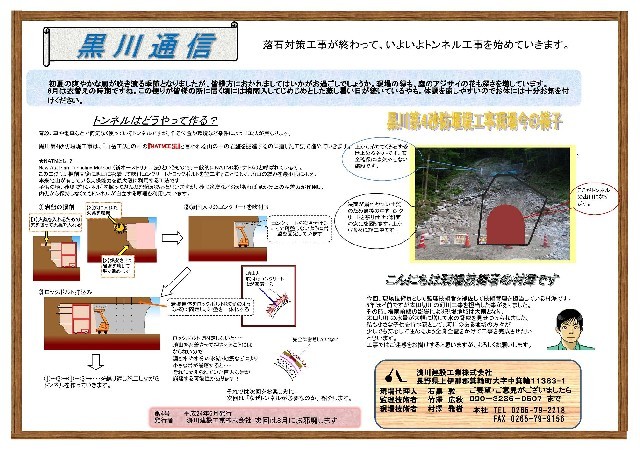

写真は工事が完成した旨の報告をさせていただきました平成23年度天竜川水系与田切本郷地区床固工事の床固工状況です(斜路・常水路を6月初旬に撮影)。

安全パトロール (平成24年 6月14日 木曜日)

今年度、第3回目の発注者と受注者相互による工事安全パトロールです。

今年度、第3回目の発注者と受注者相互による工事安全パトロールです。

当出張所では、現在9件の工事が稼働しています(「飯島砂防出張所 工事概要」はこちら)。

梅雨前線が活発になる時期、土砂崩れなどの外的要因による事故対策はとても重要です。

工事の作業に内在する不安全行動は、これまでの経験や知識によって相当減ってきているでしょうが、外的要因については、まだまだ未解明な部分が多いのではないかと思っています。

巨大地震や竜巻、一回の長雨での累加降雨量が2000mmを越すような集中豪雨等による被害はこれまでの概念を覆すような私たちの想像をはるかに超えたものだったのではないでしょうか?

こうした事象による災害前兆をいち早く察知するためにも、日頃から多くの現場条件を学び、その安全対策を自分達の共通意識とすることが大切です。

今年度も受注者の皆さんが相互に現場の安全管理の良い面を推奨し合いながら、無事故・無災害で工事を完成させようとしています。

サカナをすくう (平成24年 6月 8日 金曜日)

サカナをすくう、というと「金魚掬い」かな?と連想されるかもしれませんが、文字通りサカナを掬って救うということ(掛詞)です。

サカナをすくう、というと「金魚掬い」かな?と連想されるかもしれませんが、文字通りサカナを掬って救うということ(掛詞)です。

現在、片桐松川にて砂防工事が実施されています(関連情報は本号の「片桐松川新聞」をどうぞ)。

そこで、環境保全を意識した活動として、漁業組合と片桐松川の砂防施設の工事施工業者(受注者)が協働してサカナの救出にあたりました。

河床を改変する工事は、一時的かつ局所的に生態系へ何らかのインパクトを与えると考えられています。

インパクトに起因した生態系へのダメージを最小限に止めようと言うことで、魚類(底生魚のカジカや遊泳魚のアマゴ)などを救出しようということになりました。

写真は救出中(タモ網内の魚類の各個体)の写真です。

先週末から衣替え(平成24年 6月 4日 月曜日)

6月は「土砂災害防止月間」です。

6月は「土砂災害防止月間」です。

出張所の外構には、土砂災害防止月間の横断幕を張りました。

写真の背景の山は中央アルプスの南駒ヶ岳などです。

まだ。雪形が残っています。

晴天で気温が急激に上昇すれば、こうした残雪が溶けて流れだす出水(融雪出水)が起きるときもあります。

こうした現象にも十分気をつけなければなりません。

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6421 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所

“土砂災害防止月間”にふさわしい取組みとして「飯島いいものつくろう会 安全部会※」の一員の立場を兼ねて飯島砂防出張所職員による出前授業を伊那市長谷の長谷小学校にて行ないました。

“土砂災害防止月間”にふさわしい取組みとして「飯島いいものつくろう会 安全部会※」の一員の立場を兼ねて飯島砂防出張所職員による出前授業を伊那市長谷の長谷小学校にて行ないました。 地元の自治体等の関係皆さまに天竜川上流河川事務所の今年度の事業概要をご説明する機会を頂きました。

地元の自治体等の関係皆さまに天竜川上流河川事務所の今年度の事業概要をご説明する機会を頂きました。 今年度、第3回目の発注者と受注者相互による工事安全パトロールです。

今年度、第3回目の発注者と受注者相互による工事安全パトロールです。 サカナをすくう、というと「金魚掬い」かな?と連想されるかもしれませんが、文字通りサカナを掬って救うということ(掛詞)です。

サカナをすくう、というと「金魚掬い」かな?と連想されるかもしれませんが、文字通りサカナを掬って救うということ(掛詞)です。 6月は「土砂災害防止月間」です。

6月は「土砂災害防止月間」です。