|

|

|

|

トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > ざざむし通信 第33号(2013/11/18)

ざざむし通信 第33号(2013/11/18)

間に合った石工(平成25年11月18日 月)

先週、現場から相談がありました。

「石工さんが急遽入院することとなって、

代わりの職人を捜しているのだが、見あたらない」

同じ石工といっても、石像を彫刻する高遠石工とはちょっと違います。

河川の工事では、

天竜川上流部の伝統的な玉石張り護岸を造るために、

専門の石工さんの技術が必要なのです。

直径20cmの石を積むくらい誰でもできそうですが、

外観の美しさと、石がかみ合った構造的な強さを併せ持つ石張りを、

中腰で石を選び、時には割り、黙々と積む作業は、職人の仕事です。

代わりはやはり「石工」です。

結果、見つかりました。

しかし、石工さんの高齢化が進み、

多くの石工が一匹狼なのか、次の世代が育っていません。

それほど給料は安くありませんので、

「我こそは」と思う丈夫な若者よ、

石工への道を考えてみてはいかがでしょうか。

小原の締切り間に合わず(平成25年11月8日 金)

締切りに間に合いませんでした。

というのは原稿の入稿ではありません。

「締め切る」のは河川のことでした。

川の中での工事は水中で行うわけではなく、

小さな(結構大きい?)堤防をぐるりとつくり、

その中で工事をします。

この囲む堤防を「仮締切り堤防」といい、

ぐるっと囲うことを「締め切る」というのです。

高遠ダムの下流で工事をすることとなり、

ダムの放流予定までに「仮締切り」ができるはずでしたが、

このところの不安定な天気で放流が早まり、

残念ながら締切りが間に合いませんでした。

放流のようすを見守り、

水位が下がることを待ってから、

工事を再開します。

Dg層(平成25年11月7日 木)

Dg層とは何?

地質の用語で、洪積礫質土層のことで、洪積とは更新世に形成された地層です。

地球の形成史上は比較的新しいものですが、

沖積層という現在の川の流れでできた層と区別すると、

一万年以上前と、それなりに古いものです。

このDg層は、結構やっかいなものです。

見かけは硬く、崖などでは直立しますが、

バックホウ(油圧ショベル)などで掘ることができます。

しかし、一度掘ってしまうとドロドロの状態になり、

触らないか、いっそ取ってしまうか、悩むところとなります。

さて、この現場では、できる限り残そうかと思い、

Dg層の素の良さを残しつつ、削られていくことを防ぐようなことを考えています。

地形や地質に応じて小細工が効くことも、

現代的土木の技術だと思います。

諏訪で防災訓練(平成25年11月3日 日)

長野県が企画する総合防災訓練。

年1回の持ち回りで県内各地を回っているようですが、

今年は諏訪エリア。

当事務所では排水ポンプ車、照明車、衛星通信車、河川パトロール車で参加しました。

12年前に岡谷で開催されたときに、排水ポンプ車を持っていったことを思い出しました。

たしか、天竜川上流連合水防演習のすぐあとで、

ホースの水分が乾いていない状態だったように記憶しています。

当時、田中知事でした。

防災意識が地域に浸透してきたのか、

参加団体も規模も大きくなってきたと思いました。

東日本大震災が日本の防災に及ぼした影響は、

大きいと感じますね。

当省が運営した3D防災シアターは、

設備もソフトも7年前で見たものとかわっておらず、

もう少しなんとかしたいところ。

ご褒美は炊き出し訓練のおむすび2つと、

最小の水でご飯が提供できる「ハイゼックス」での炊飯米。

おむすびのほうは夕飯となりました。

ミヤマシジミ研究会(平成25年11月2日 土)

続きますよ。ミヤマシジミ。

ミヤマシジミ研究会の設立総会(信州大学農学部)に参加してきました。

メーリングリストやブログの立ち上げといったところは、

今的なところですね。

「守る会」のメンバーが高齢な点が話しに上がりました。

たしかに、各地区の守る会代表の皆さんは高齢です。

こどもが捕虫網を持ってチョウを追いかける、

そんな姿が当たり前だった子ども時代を思うと、

いまの子どもたち、いま若者の子ども時代は、

チョウを追いかけることが面白くない(なかった)のかな。

自分もミヤマシジミの同定は自信がありません。

来年、成虫が飛ぶようになったら、捕虫網を買おうかな!

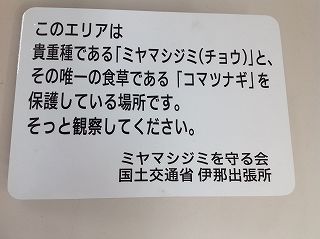

ミヤマシジミ看板(平成25年10月30日 水)

この通信でもたびたび登場するミヤマシジミ。

看板を立てることにしました。

行政も業者も何年か経てば人も替わってしまいます。

しかし、文字や図面で引き継いでも、

実効性はかなり怪しいものです。

ということで、保全したい現場に小さく控えめな看板を建てることにしました。

「このエリアは、貴重種であるミヤマシジミ(チョウ)と

その唯一の食草であるコマツナギを

保護している場所です。

そっと観察してください」

というものです。

貴重な種の生息場所を明示するのは賛否があると思いますが、

信州大学の中村先生も、江田先生も賛成していただきました。

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6421 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所