|

|

|

|

トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > こまくさ通信 第41号(2012/ 8/31)

こまくさ通信 第41号(2012/ 8/31)

竜西流域の砂防施設の案内 (平成24年 8月27日 月曜日)

本日午後、中田切川の砂防施設を外部の方に案内しました。

本日午後、中田切川の砂防施設を外部の方に案内しました。

明日火曜日も、外部の砂防関係者の研修対応で与田切川の砂防施設を案内します。

さらに、今週木曜日も現場案内の予定が入っております。

中央アルプスの東側(天竜川の西側という意味で「竜西」)の砂防施設やその工事現場の技術に興味を抱いていただけることは、砂防事業の広報活動を支える意味でとても嬉しいことです。

公共施設も皆さんに見られることで美しさも機能も磨かれると思っています。

フェスティバルin与田切 (平成24年 8月25日 土曜日)

与田切で毎年(昨年は雨天順延日も降雨となり中止のため2年ぶりに)開催されてきたフェスティバルin与田切。今年で20回目を迎えました。

与田切で毎年(昨年は雨天順延日も降雨となり中止のため2年ぶりに)開催されてきたフェスティバルin与田切。今年で20回目を迎えました。

天竜川上流河川事務所も後援させて頂いており、私どもの出展ブースだけでなく、他の出展者皆さまのブースも大盛況であったことがとても嬉しく思えました。

床固工群の模型実験にも興味を持って頂き、来場されたお子さん達と一緒に砂遊びをしながら、床固工群の機能について、皆さんに理解を深めていただきました。

片桐松川3工事 (平成24年 8月24日 金曜日)

片桐松川の3工事についてはこれまでもお伝えしてきました。

片桐松川の3工事についてはこれまでもお伝えしてきました。

今日は、監督職員2名で、技術提案内容の実施状況や工程に則した出来形の確認で臨場しました。国の工事では、多くの方々がご存じの通り、工事の入札にあたっては価格競争のみではない技術力を価格に換算した総合的な評価方式が採られています。そこで、受注者より提案されている技術の実施状況を随時確認することはとても大切です。現場では、熱中症が気になるこの時期においても、現場作業の安全性を図りながら、提案通りの技術を確実に実施しています。

飯島三名山と土砂動態 (平成24年 8月23日 木曜日)

私一人が「飯島三名山」と命名する、田切岳、南駒ヶ岳、仙涯嶺(写真右から)。

私一人が「飯島三名山」と命名する、田切岳、南駒ヶ岳、仙涯嶺(写真右から)。

今朝、通勤時に擂鉢窪カールから百間ナギ(南駒ヶ岳の下に見える崩壊地)がくっきりと見えました。

余裕をもって通勤すると、こうした自然の造営に目が届きます。始業時間前なので写真に納めました(画像は縦横比を加工)。

今春、北アルプス立山連峰に「現存氷河を確認!」というニュースがあり、中央アルプス駒ヶ岳の千畳敷カールや、ここの擂鉢窪カールも静かな脚光を浴びていると思います(カールは氷河が削った跡)。

偶然、午後の所内勉強会で、天竜川の改修計画(現在の整備計画)の変遷や流域の土砂動態について知見を深める機会が提供され、技術力の研鑽のために若い職員らも積極的に参加していました。その折、この擂鉢窪カールから百間ナギの土砂の件も話題に上がったことは言うまでもありません。

近畿地方の市街地で豪雨が発生 (平成24年 8月15日 水曜日)

気象庁の発表によれば、大阪府枚方市枚方(ヒラカタ)では、8月13日0時〜14日24時に観測した最大1時間降水量は91.0mm、また京都府京田辺市京田辺(キョウタナベ)では78.0mmに達し、それぞれ観測史上1位の値を更新したとのことです。

気象庁の発表によれば、大阪府枚方市枚方(ヒラカタ)では、8月13日0時〜14日24時に観測した最大1時間降水量は91.0mm、また京都府京田辺市京田辺(キョウタナベ)では78.0mmに達し、それぞれ観測史上1位の値を更新したとのことです。

さらに解析雨量によれば、大阪府高槻市では1時間に約110mmの猛烈な雨だったとのことです。

急激な豪雨により避難することもできず犠牲になった方々のご冥福をお祈りするとともに、終戦記念日の今日、さきの戦争で犠牲になった方々のご冥福をお祈りいたします。

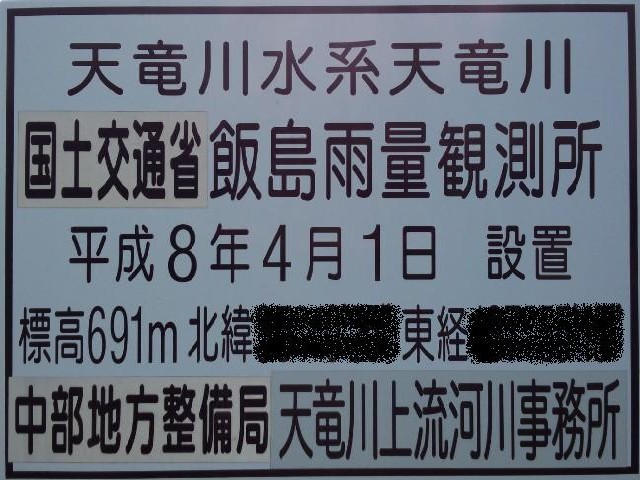

さて、先ほど話題にした雨量観測は、雨量観測機器によって測定しています。例えば、飯島砂防出張所構内にも雨量観測機器が設置されており、気象庁だけでなく国土交通省(旧建設省)も、その一翼を担っています。

常水路の様子 (平成24年 8月 9日 木曜日)

片桐松川での工事監督の帰路、同河川で昨年度末に完成した床固工の常水路の状況を見てきました。

片桐松川での工事監督の帰路、同河川で昨年度末に完成した床固工の常水路の状況を見てきました。

常水路は渓流のステップ&プールのように流れていました(ステップ&プールの話は前号を参照して下さい)。

こうした常水路が魚類の遡上降下の助けとなり、河川の生態系のバランスが保たれることを願って、今後も新たな知見を学び、改良を重ねて行きたいと思っています。

山岳踏査 (平成24年 8月 8日 水曜日)

砂防事業の担当事務所では、毎年、学生を対象に数日〜5日間程の現場体験プログラムを実施しています。その名も「キャンプ砂防」。このプログラム中で、難易度の高い山岳踏査が今年も行なわれました。

砂防事業の担当事務所では、毎年、学生を対象に数日〜5日間程の現場体験プログラムを実施しています。その名も「キャンプ砂防」。このプログラム中で、難易度の高い山岳踏査が今年も行なわれました。

一般的に砂防の調査担当者は崩壊地などの調査をしなければならず、多くの危険に遭遇します。そこで、このような危険な踏査を、いかに安全に遂行するかの訓練(体験)を実施しています。早朝出発の山岳踏査でしたが、参加した学生の皆さんは弱音をはかず元気に笑顔で一日の行程を遂行し、無事に宿への帰路につきました。皆さんが無事に帰路につくと、ほっとします。

その研修生の踏査(太田切川流域支川の源流に位置する宝剣岳から木曽駒ヶ岳のコース)の支援役として、この流域の工事監督を担う飯島砂防出張所職員も同行。

宝剣岳の鎖場から、足下を臨むと絶壁の眼下に、木曽山脈の山肌が見えます。風化の進んだ花崗岩(全国的に分布する深成岩の一種)や、とくしゃ地(いわゆるはげ山)に目が行く度に、深層崩壊や大規模崩壊につながるような風化が進まないことを願わずにはいられませんでした。

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6421 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所