|

|

|

|

トップページ > 事務所関連情報 > 事務所通信 > 天竜川上流ニュースレター 84号(2019/8/1)

天竜川上流ニュースレター 84号(2019/8/1)

| 【場 所】 | 1.天竜川上流河川事務所

|

| 【日 時】 | 令和元年7月25日(木)14:00〜15:00 |

| 【参加者】 | ・「濁流の子」著者 碓田栄一さん

・天竜川上流河川事務所長 |

○【濁流の子】とは

1961(昭和36)年6月に発生した梅雨前線豪雨は「三六災害」と呼ばれ、日本の災害史に残る大災害として今でも語り継がれています。

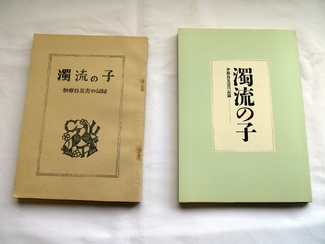

当時、高校2年生だった碓田栄一さん(箕輪町)は、「高校受験を控えた伊那谷の被災者に教科書や参考書などを送ろう」と全国に支援を呼びかけ、多くの協力を得ることができました。碓田さんは、その活動報告として被災当時の体験談や、支援に対するお礼の作文を集めて文集にまとめることを計画しました。学校や個人など、多くの人に呼びかけ続け、集まった作文は約1000点。その中から78点を選出して編纂し、3年の月日をかけて自費出版した冊子が【濁流の子】です。「ガリ版」の原紙切りから印刷までのほとんどを独力で行い、昭和39年に発行された500部は各所に配られました。

収められた作文は、家族を失い災害を憎む声や、途方にくれながらも前を向いて進んでいった様子、支援の声に感謝する気持ちなど、被災者の生々しい声として、災害の現実を記録したものとなりました。

災害から30年後の1991年には、当事務所が復刻版を発行し、これが多くの方の目に留まることとなりました。

左:初版、右:復刻版

○今回発行された【濁流の子・補遺】

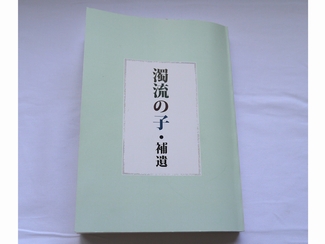

碓田さんは【濁流の子】の完結編となる【濁流の子・補遺】を今年4月に自費出版されました。これは【濁流の子】に収録できなかった被災地の児童・生徒の作文を集めた文集で、他にも全国の受験生から伊那谷の高校受験生へ送られた激励文なども収められています。

一般に向けて編纂された昭和39年発行の【濁流の子】とは異なり、今回の補遺は、行政・教育関係者に貴重な体験談を遺すことを目的に刊行された、全編675ページに及ぶ大冊です。

シリーズ完結編の【濁流の子・補遺】

○【濁流の子・補遺】授受

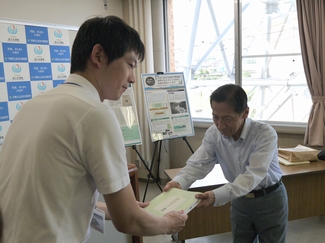

被災直後に書かれた作文には、当事者にしか書き表せない記述が多くあり、当時の生々しい体験談は、防災・減災教育、災害伝承として行政・教育関係者にも活用してもらえるのでは、との碓田さんの想いから、冊子を当事務所に寄付いただくことになりました。

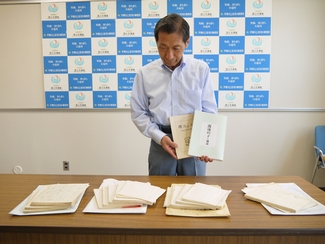

当事務所では、著者の碓田さんをお招きした授受式において、想いの詰まった著作を引き継ぎました。同時に、三六災害に関して収集された数多くの資料もお預かりいたしました。

授受式の様子

寄付された「濁流の子・補遺」と当時の作文資料

授受式に当たって事務所長より、「近年、豪雨災害が増加している。昨年の災害でも、危機が迫っており避難勧告などが出ているにもかかわらず避難せず、“自分が災害に遭うとは思わなかった”という声が聞かれた。砂防施設や制度も整えられ、危険な場所も公表されるようになったが、それでも、避難せずに被災される事例がなくならない事が残念である。【濁流の子】【濁流の子・補遺】は、災害の事実を伝える貴重な資料であり、これらの資料が、防災教育、さらには災害発生時に“自分も被災するかもしれない”という危機意識の向上に大いに役立つものと思う。」と述べ、碓田さんの約60年前から続く取り組みの重要性にも触れ、感謝を伝えました。

事務所長から碓田さんに宛てた感謝のことば

○災害伝承の取り組みのシンボル

当事務所では、これまでに信州大学図書館や天竜川総合学習館と連携して、三六災害の写真や映像・音声などの資料を後世に引き継ぐための取り組みを進めてきました。このプロジェクトのシンボルが「濁流の子」であり、災害教訓伝承の象徴としてその名を冠しています。

今回寄付いただいた冊子は、防災拠点施設における防災学習や、三六災害教訓伝承の活字版の「語り部」として有効に活用し、さらにWEBサイト「語りつぐ“濁流の子”アーカイブス」の運営を通じて災害教訓伝承の普及啓発に努めてまいります。

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6419 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所