|

|

|

|

トップページ > 事務所関連情報 > 事務所通信 > 天竜川上流ニュースレター 30号(2014/7/17)

天竜川上流ニュースレター 30号(2014/7/17)

【講師】国土交通省天竜川上流河川事務所砂防調査課、小渋川砂防出張所

【場所】大鹿村 持社沢(じしゃざわ)砂防堰堤工事現場、大西第2砂防堰堤

【日時】7月3日(木) 9:00〜12:00

【参加者】大鹿村立大鹿小学校 3・4年生13名

天竜川上流域の支川は、日本の中でも有数の急流河川であり、これまでに大量の土砂が発生してきました。伊那谷周辺では、「三六災害」をはじめとして、たびたび土砂災害に見舞われてきました。天竜川上流河川事務所では、このような土砂災害に備え、常日頃より「土砂災害による被害の防止」、「防災知識の普及」、「警戒避難体制の整備」を推進しています。

今回は「防災知識の普及」を目的に、大鹿小学校3・4年生の防災学習の授業の一環として、「天竜川上流砂防現場見学会」を開催しました。

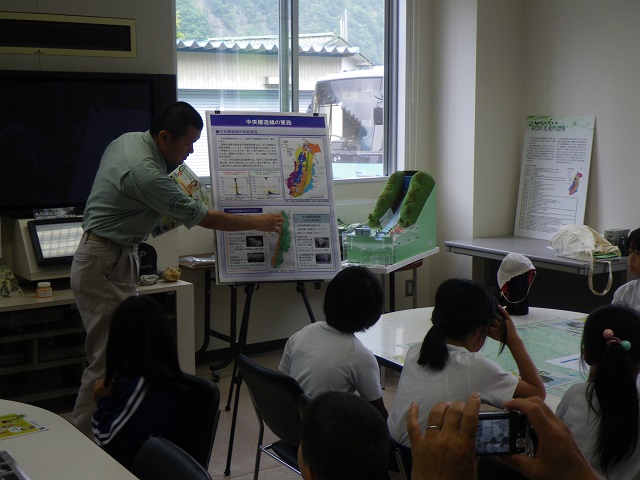

現場見学に先立って、「小渋砂防ステーション」で昭和36年に発生した大西山の崩壊※1の当時の災害の様子や地元の方々の災害体験、災害復旧の様子をビデオ映像により学んでいただきました。また、「砂防ってなーに?」のパンフレットや砂防施設の模型を教材として、土石流や地すべりなどの土砂災害や、その災害を防ぐための砂防堰堤などの砂防施設について紹介しました。

説明を受けたみなさんは、仲間同士お互いに顔を見合わせ、土砂災害の大きさや砂防堰堤のはたらきについて、関心したり驚いたりの様子でした。

※1 昭和36年(1961年)に、小渋川に面した北東山麓(大西山)で大崩落が発生し、川を挟んだ対岸の集落が大量の土砂に呑み込まれて42名が亡くなる災害が発生しました。

小渋砂防ステーションでの説明

はじめの見学場所は、大鹿村深が沢地先の持社沢砂防堰堤工事現場です。全員がヘルメットをかぶって現場見学に出発しました。

持社沢砂防堰堤工事を行っている施工業者の方の説明で、砂防堰堤の大きさ・はたらき、工事の方法などについて学んでもらいました。完成する砂防堰堤は、堰堤の中央は鉄のパイプが柵のようになっていて、大雨で流れてきた大きな石や樹木を止め、川の水は下流に流す仕組みとなっており、土石流を防ぐ「安全」と、魚など生物に配慮した「河川環境の保全」を両立した構造であることも学んでもらいました。

工事現場での説明

続いて「作業重機の乗車体験」では、大きなバックホウ2台と小さなバックホウ1台に、施工業者の方と一緒に1人ずつ順番に乗り、大きな石の掘り出しなどの作業を体験しました。この体験を通じて作業重機のパワーと、工事現場で働くことへの魅力を感じている様子でした。

作業重機の乗車体験

次は大西第2砂防堰堤を見学しました。ここでは、国天然記念物に指定されている「中央構造線・安康露頭」※2について、地質の種類・性質のほか、地質の境界がはっきりと観察できる貴重な場所であることを学んでもらいました。

※2 日本でも最大級の断層である中央構造線の露頭は希少です。北川露頭は鹿塩川、安康露頭は青木川の洗掘によって現われたものです。数少ない露頭の中でも、断層を構成する内帯と外帯の地質構造が明瞭に観察できます。

中央構造線・安康露頭(あんこうろとう)での説明

最後に、青木川で魚の放流体験を行いました。渓流のきれいな流れの中を元気に泳いでいくアマゴを観察し、自然の大切さを感じてもらいました。

魚の放流の様子

今回の砂防現場見学会では、小学生のみなさんの防災学習として、土砂災害から地域住民の生命・生活・建物などの財産を守ることの大切さと、砂防施設のはたらきを実感していただけたようです。

天竜川上流河川事務所では、学校教育の「自然災害を防ぐ」に関連した防災学習の支援を通じ、今後も土砂災害の被害防止や防災知識の普及啓発に努めて参ります。

|

|

|

国土交通省 中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

〒399-4114

長野県駒ヶ根市上穂南7番10号

TEL

FAX |

|

0265-81-6411

0265-81-6419 |

|

Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所