| 江戸時代前期(約四百年前) |

|

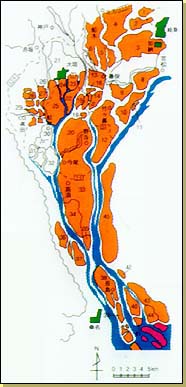

集落をぐるりと堤防で囲んだところが「輪中(わじゅう)」です。 はじめは水はけをよくするため輪の形ではなく、上流側だけに堤防をつくっていました。 洪水の直撃は避けられましたが、水害そのものを防ぐことはできませんでした。 その後、集落をひとつの輪で囲んだ堤防「輪中堤(わじゅうてい)」がつくられるようになり、水害から家や田畑を守ったのです。 1608年に、木曽川左岸にある尾張の国(愛知県)を洪水から守るためにつくられたのが「御囲堤(おかこいづつみ)」です。 その長さは犬山から弥富までの約48キロで、徳川家康が豊臣家に備えるという軍事目的にも使われていました。 しかし、木曽川右岸の美濃の国(岐阜県)は、大きな堤防を築くことを禁止されていたため、度重なる水害に悩まされていました。 |

御囲堤の位置 |

西濃尾平野輪中分布図 |

||||||||

|

|||||||||

トップへ トップへ |

宝暦治水 宝暦治水 |

|

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |

copyright c 2013 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所. all rights reserved.