|

|

||||||||||

|

||||||||||

現在の主な登山道

|

1 河口湖(吉田口)登山道

|

以上が現在利用されている登山道ですが、古くは甲斐に吉田口、河口湖口、船津口、精進湖口、駿河に大宮口、村山口、須山口、須走口などといった登山道がありました。

衰退した昔の登山道

吉田口登山道

富士吉田市の北口本宮浅間神社を起点とし、歴史ある登山道で、他の登山道が数々の栄枯盛衰を繰り返している中、この登山口だけは数百年の長い間栄え続けました。特に江戸時代は富士講の隆盛により、江戸より多くの登山者が吉田口へと向いました。しかし、河口湖を起点とした5合目までの富士スバルラインの開通(昭和39年)により衰退していきましたが現在でも一部の方が利用されています。

須山口登山道

静岡県裾野市にある須山浅間神社を起点とする登山道です。登山道の中でも一番激しく変化をしたところです。登山道としての始まりは西暦808年と言われ、江戸時代の初期には年間5千人を超えたことも多くあったと記録されていますが、宝永大噴火により登山道の大半が埋没。修繕するも再開まで何年かの長い年月を費やしました。御殿場口の開さく(明治16年)、東海道線の開通(明治22年)により、駅から近い御殿場口がにぎわうようになり、須山口は衰退、明治末に旧陸軍の演習場となり廃道となりました。その後、1997年に85年ぶりに復活し、須山口登山歩道として利用されています。

村山口登山道

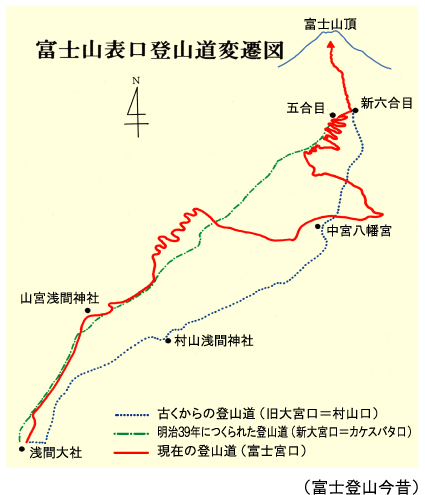

古くは大宮浅間神社から村山浅間神社を通る道が、南麓からの登山道でありました。富士山修験道の中心地村山は必ず通らなければならないところでした。道は村山浅間神社から、現在の新6合目までのもので、室町時代に開さくされたものと思われます。村山は富士信仰の発祥の地であり、富士山表口と言われ、富士修験者の登山者が多く訪れ栄えていました。明治初年、廃仏毀釈により村山浅間神社や富士山から仏像仏具が取り払われ、修験の中心村山は衰退していきました。以来、富士山は信仰の山というより観光の山としての登山が始まりました。

明治39年、村山を通らない大宮口新道が開かれます。この大宮口は大正2年(1913)富士身延鉄道(現JR身延線)が開通するのを見込んで、当時の大宮町(現在の富士宮市)が県の補助金を得て整備したものです。

以後、ほとんどの登山者が新道を利用、村山の登山道としての機能は失われ、歴史の舞台から姿を消すこととなりました。

明治39年姿を消した村山口登山道(村山浅間神社~新6合目)は、登山道としての機能は失われましたが、大宮新道より近いため、当時は貨物運搬に時折使用されていました。

村山口登山道は、近年多くの登山家から注目を浴びています。

外国人と富士登山

1.外国人登山第1号(1860年7月)

外国人での最初の登山者は、イギリスのオールコック駐日公使で、その後の外国人登山の先鞭をつけたという点では意味深いものでした。登山は大宮から登山口の村山に向かい、そこから登頂を目指しました。

2.外国人女性登山第1号(1867年)

外国人女性登山第1号は英国公使ハリー・パークス卿夫人で、登山期の過ぎた10月初め、山頂はすでに雪でおおわれている中を登山し、夫と共に登頂に成功しました。

オールコック

(岩波文庫より)

1.外国人登山第1号(1860年7月)

外国人での最初の登山者は、イギリスのオールコック駐日公使で、その後の外国人登山の先鞭をつけたという点では意味深いものでした。登山は大宮から登山口の村山に向かい、そこから登頂を目指しました。

2.外国人女性登山第1号(1867年)

外国人女性登山第1号は英国公使ハリー・パークス卿夫人で、登山期の過ぎた10月初め、山頂はすでに雪でおおわれている中を登山し、夫と共に登頂に成功しました。

|

3.明治時代の外国人登山者

●日本アルプス開拓の父といわれるウエストンが明治23年5月に、まだ中腹まで雪が残っている中を登り、雪中登頂を成功させました。

●日本スキーの父と呼ばれるレルヒは明治44年4月、スキー登山を敢行しました。2,000メートル地点で積雪に到着、そこからスキーをはいて、ジグザグ登行をし、9合目迄登りました。下界の雄大な景観に魅せられ、頂上への未練をすて、スキーによる滑降を開始しました。新聞報道ではスキーによる登頂成功と報じられたが、事実は9合目まででした。

|

||

|

|

||