|

|

|||||||||

|

|||||||||

前回は、山梨県環境科学研究所客員研究員である池谷浩先生に「火山災害から自分の命を守るために何をすべきか」について、解説していただきました。今回も同じく池谷先生に富士山噴火による火山現象を想定した「ハード対策」と「ソフト対策」についてわかりやすく解説していただきます。

|

|||||||||

|

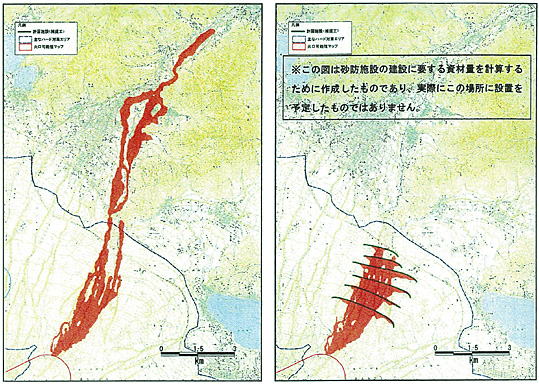

「ハード対策は、富士山の景観に悪影響を与えるのでは?」と懸念されている方々がいるかも知れません。特に世界遺産登録を考えておられる方々は、一層心配されるのではないかと思います。しかし、どうぞご安心下さい。例えば、先の溶岩流対策を真白いコンクリートむき出しの構造物のままで置いておくことはしません。例えば溶岩流の力に耐えるコンクリート構造物を作り、その周りに土をかぶせてマウンド状のものとし、そこに地元の樹木を植えれば一つの小山となります。それが溶岩流対策の工法となるのです。このように安全を考え、景観や環境に配慮した工法が技術的に可能な時代です。より安全な、そして自然に優しいハード対策を、計画的かつ着実に実施していくべきです。

ソフト対策の意義

しかしながら、富士山の噴火は次にどこでどのような規模でおこるかわかりません。過去の火口を調べると100ヶ所以上にものぼると言われています。ハード対策がいかに有効とは言え、広い富士山の全ての場所にすぐにハード面の対策を実施することは困難です。そこでソフト対策、特に避難が重要な対応策となります。富士山の火山防災(その1)で述べたように、噴火前の避難システムができましたので、これにより皆さん自身で「どこが安全か、噴火情報が出たらどうするのか」を日頃から家族皆で話しておいてはいかがでしょうか。

情報の一元化のための光ケーブル網

火山防災を広域に実施するためには、正しい情報を早く確実に伝達することが大切です。しかも広域の市町村や、県に同時に伝わることが必要です。そのために期待されているのが、国土交通省が整備を実施している「富士山を一周する光ケーブル網」です。このネットワークに情報発信基地(例えば火山情報センターなど)からの情報をのせ、平常時だけでなく、火山噴火時にも活用できるシステムができると、地域情報に大変有益だと考えられます。特に平常時は富士山に関する情報や、山麓市町村の情報など、幅広い情報を地域住民はもとより、観光客にも共有化してもらえるシステムができると良いと思います。

もちろん火山噴火時にはいち早く、同時に同じ内容の情報を、地域の皆さんが共有化するべきであります。2003年9月、山梨県富士吉田市の富士山山腹で噴気が見つかり、「すわ富士山噴火か」と大騒ぎになりました。その後の調査で火山活動とは直接関係ないことがわかりましたが、このようなときにいち早く正しい情報が、全ての富士山周辺の地域の皆さんに行き渡れば、風評被害は生じないで済むことになります。このように情報の一元化は大変重要な役割を持っています。一日も早いシステムの整備を期待しています。

富士山の恵と共に生きる

富士山の火山防災は「誰かがやる」ではなく、みんなでやらなければその効果はあがりません。火山防災に関するハード面、ソフト面の対策の必要性と、具体事例を紹介しましたが、これだけが対策ではないのです。例えば皆さんが「新たに家を造る」、「会社を拡張するために土地を買う」などと言うときに、ハザードマップを見て安全なところを選ぶ事も大切な対策です。また、防災教育や防災リーダーなど、学校、地域や企業内での人材の育成も重要です。富士山という素晴らしい火山と共に生きるためには、毎日富士山から受けている有形、無形の恵みに感謝すると共に、富士山が活火山であり、いつかは必ず噴火することを理解する必要があります。そして富士山と共存する心を持って毎日を生活し、皆さんが孫子の代までも素晴らしい地域を創出していこうという努力をされることを願っています。

池 谷 浩(いけや ひろし)

山梨県環境科学研究所客員研究員

富士山火山広域防災検討委員会委員

富士山ハザードマップ検討委員会委員

富士山火山砂防計画検討委員会委員長

|

||

|

|

||