|

火山災害を知る

火山災害の特徴をあげると

・ 多様な現象が発生する

・ 多くの犠牲者を出す

・ 災害が長期化する

・ 影響が広域にわたる

などがあげられます。特に富士山の火山噴火で過去に発生した現象を調べてみると、数多くの現象が発生しています。これらのうち噴火時に特に気を付けるべき現象としては噴石、火砕流、溶岩流と積雪期の火山泥流、噴火が始まってからの現象としては火山灰の降下による影響、特に土石流の発生などがより注意するべき現象となります。

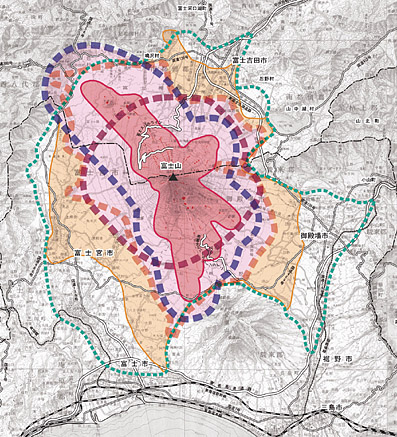

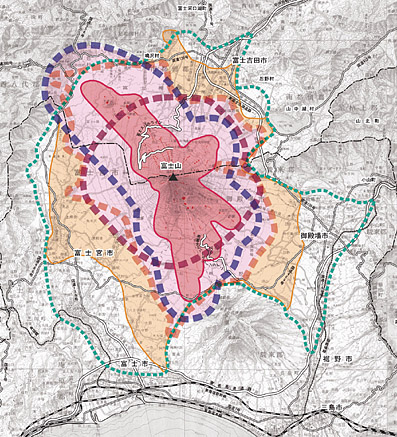

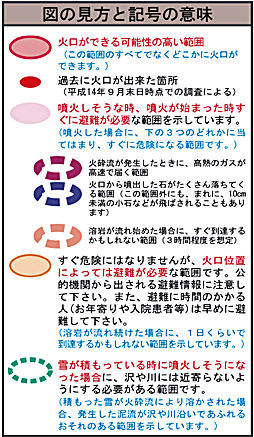

過去の現象や近年の他火山の災害事例をもとに、広域的な防災対策を確立するべく昨年6月「富士山ハザードマップ検討委員会」は「富士山火山防災マップ(試作版)」(図-1)を公表し、これをもとに関係自治体は、各自のエリアを網羅した詳細な富士山ハザードマップを作成しました。皆さんは関係自治体から配布された富士山のハザードマップ(富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町で各々のハザードマップが、山梨県の関係8市町村では富士山北麓住民ガイドブックがそれぞれ配布されています。)でこれらの影響範囲をまず確認しておきましょう。ただし火山活動について知っておいてほしいことがあります。それは火山噴火に伴う現象について、どのような現象がどこで起こるか前もって予測することはきわめて困難であるということです。また噴火してもハザードマップに書かれたとおりの範囲に現象が起こるとは限りません。なぜならば、ハザードマップはある一定の条件を与えて作ったものだからです。当然条件が変われば範囲も変わるのです。そこで噴火後の情報に充分注意して、どのように火山噴火が推移するかを見極めることが重要となります。

ここに着色されているすべての範囲が、同時に危険になるわけではありません。(仮に富士山が噴火した場合に、溶岩流・噴石・火砕流など影響がおよぶ可能性の高い範囲を、すべて重ねて描いたものです。)

|

|

|

図-1 富士山火山防災マップ(試作版) (この他にも火山灰の到達範囲を示す図などもある。)

|

避難する勇気をもとう

1985年、南米コロンビア国のネバドデルルイス火山が噴火し、山頂部付近にあった大量の雪や氷を融かして火山泥流を発生させました。その結果、アルメロ市を含む山麓の地域で約25,000人の死者を出す大災害となったのです。この火山泥流を現地で調べた結果、アルメロ市の直上流において、流下した痕跡や地形などから火山泥流の速度は毎秒14~16m、最大流量は毎秒約1万m3、波高は10~12mと推定されました。そしてアルメロ市周辺に堆積した約1,600万m3にのぼる土砂が悲惨な被害を生じさせたのです。

実はこの被災した地域では、既にハザードマップが作られていました。そして専門家による説明も地域ごとになされていたのです。しかし悲惨な災害が現実に起こりました。しかも被災した地域はまさにハザードマップで予測されていた範囲とほぼ同じだったのです。すなわち、ハザードマップがあれば火山災害に対して安全なのではないのです。危険が迫ってきたらそれがたとえ空振りに終わろうとも、安全なところに自らが事前に避難する勇気を持つこと、それが最も大切なことであることをアルメロの死者達が訴えています。

|

|

|

アルメロ市を襲った

ネバドデルルイス火山の噴火口

|

|

火山泥流により埋め尽くされた状況

|

富士山の噴火情報を知る

平成17年7月の「富士山火山広域防災対策検討会」においては、これまでにない噴火前の避難についての検討が行われました。そして富士山の場合の事例をまとめました。基本的には火山情報(臨時、緊急)をもとに避難を実施します。(表-1)すなわち日頃からどのような火山情報が発表されるかを注意していることが大切です。特に臨時火山情報には「注意喚起の必要が示された場合」と「噴火の可能性が高まったことが示された場合」の2つの文章が用意されています。当然同じ臨時火山情報でも噴火の可能性について書かれているものの方が噴火の危険が迫っているのです。

これら火山情報の内容についても日頃から理解しておきましょう。

| 臨時火山情報 |

火山現象による災害について防災上の注意を喚起するため

必要があると認める場合に発表 |

| |

(注 意 喚 起) |

注意喚起の必要が示された場合 |

| (噴火の可能性) |

噴火の可能性が高まったことが示された場合 |

| 緊急火山情報 |

火山現象による災害から人の生命及び身体を保護するため

必要があると認める場合に発表 |

避難システムを知っておこう

火山の情報を受けてどの地域の人がどのような避難行動をとればよいか、今後各市町村で具体的な避難システムが作られると思います。住民の皆さんはこれに従って「自分の命は自分で守る」意識を持って行動して下さい。

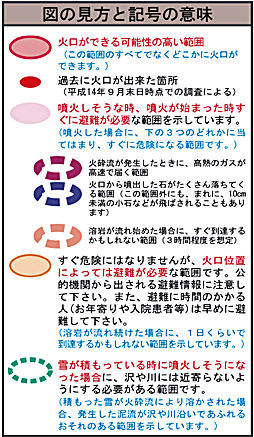

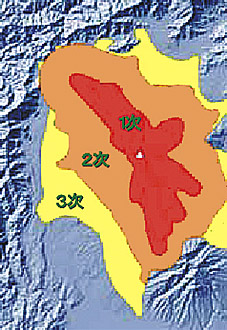

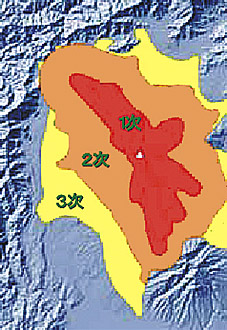

ここでは基本的なシステムの考え方を紹介しましょう。臨時火山情報が出されても、注意喚起に関する情報の場合は住民の皆さんは特に行動することはありません。今後の火山情報に注意するようにしましょう。この情報では観光客や登山者の皆さんに活動を自粛して頂くことになります。次の段階に火山活動が移ると臨時火山情報(噴火の可能性)が出ることになります。噴火の可能性が高まった情報が出された場合、第1次ゾーンの住民と第1次及び第2次ゾーンの災害時要援護者の皆さんは直ちに避難することになります。行政からの避難に関する情報がありますが、平常時からハザードマップをよく見てゾーンの範囲を確認しておき、事前に避難の心構えを持つことが大切です。そして実際に行政からの情報が出されたら対象地域の方々は避難するようにしましょう。次に緊急火山情報が出たら第2次ゾーンに住んでいる皆さんは避難を開始して下さい。第3次ゾーンに住まわれている住民の方は避難の準備をすることになります。もちろん第3次ゾーンの範囲に住まわれている災害時要援護者の皆さんは、全員避難して頂くことになります。

|

|

| 噴火前避難範囲 |

参考とする

ゾーン境界線 |

ハザードマップによる

設定範囲 |

一般住民等臨時火山

色情報避難範囲 |

第1次ゾーン |

火口分布領域 |

一般住民等緊急火山

情報避難範囲 |

第2次ゾーン |

噴石、火砕流が到達

溶岩流が3時間以内に到達 |

災害時要援護者臨時火山

情報避難範囲 |

第3次ゾーン |

溶岩流が24時間以内に到達 |

|

H17.7「富士山火山広域防災対策検討会」

|

図-2 富士山火山噴火による影響の度合いに応じた

ゾーン区分(噴火前非積雪期)

|

池 谷 浩(いけや ひろし)

山梨県環境科学研究所客員研究員

富士山火山広域防災検討委員会委員

富士山ハザードマップ検討委員会委員

|

1~3次ゾーンなどについては、今年決められたばかりですので、ほとんどの方がまだご存じないと思います。しかしこれらは、今後噴火の際の行動の基本方針となりますので、ぜひ頭に入れておきましょう。次号「ふじあざみ第58号」では、富士山の火山防災(その2)と題して、火山防災対策の取り組みについて最新の考え方をご紹介していただく予定です。

|