|

|

|

暴れ天竜の生き証人「見通し桜」 |

かつて天竜川と三峰川が合流する付近一帯は、洪水の度に川筋を変え、川筋を挟んだ地区の境界紛争が絶えなかったと伝えられています。

この境界を復元するための測量基準とした桜が今も残っています。 |

見通し桜(伊那市孤島) |

|

史上空前の大災害「三六災害(サブロクサイガイ)」 |

天竜川での洪水の記録は701年から残されていますが、中でも最大の洪水として記録されているのが1715年(正徳5年)の「未満水(ヒツジマンスイ)」です。

大量の土砂を含んだ大洪水は沿川の各所で氾濫し狭窄部の上流を湖と化したことから「満水」と呼ばれたようです。

近年で、この「満水」を引き起こし、暴れ天竜の姿を如実に見せた災害が昭和36年6月の梅雨前線豪雨による「三六災害」です。

この豪雨により、伊那谷の死者は130名、負傷者1,555名に及ぶ史上空前の大災害が発生しました。 |

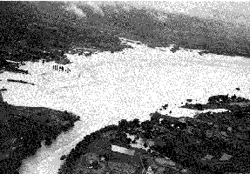

写真下が天竜峡、満水となった川路一帯

(信濃毎日新聞社提供) |

|

戦後の復興の礎「三峰川総合開発」 |

天竜川の中でも最も暴れ川である三峰川を治め、安全な地とするべく取り組まれた事業が昭和34年にその完成をみることとなった、現在の美和ダム、高遠ダムの建設を中心とする第1次の三峰川総合開発事業です。

この事業によって、それまでに比べ飛躍的に治水安全度が増したことに加えかんがい事業により2500haもの耕地に農業用水を安定して供給できることになり、また初の県営発電事業も行われました。

まさに戦後の復興の礎と言える大事業でした。 |

昭和32年5月 美和ダム建設中の様子 |

|

近年の洪水と災害 |

暴れ天竜は、「三六災害」にとどまらず、近年でも昭和57年、昭和58年に天竜川の各所で破堤し氾濫を起こして大災害を生じさせました。 |

昭和57年 台風10号 長谷村黒川(仙流荘流失) |

|

絶えることなき土砂流出 |

こうした大災害をもたらす天竜川の洪水の特徴は、急峻な地形を一気に流れ下り、急勾配な河道を流れる水の勢いの大きさに加えて、もろく崩れやすい地質の谷が削られて生じた大量の土砂を押し流していることにあります。

昭和34年に完成した美和ダムでは過去40年間に1,900万m3を越える土砂が上流から流れ込んできました。

特に大洪水であった昭和34,36,57,58年の4ヶ年だけで、合わせて1,100万m3もの大量の土砂が流れ込みました。 |

美和ダム碓砂状況写真 平成元年撮影 |

|