| KISSOこぼれネタ VOL.66 扶桑町特集号 |

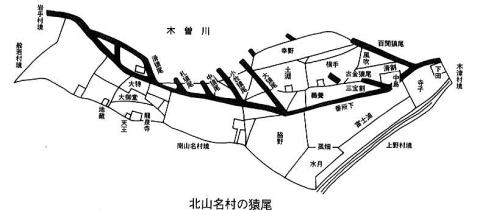

| 北山名村の猿尾 |

| 〔お囲堤を激流から守る二重堤〕 |

|

木曽川は地形上、扶桑町から江南市にかけて岸に激しくぶつかるため、この地方は洪水被害の多い地域であったことは、本誌(KISSO66号)で言及している通りです。 お囲堤が出来てからは、この水勢から本堤を守る必要がありました。 そこで、水の勢いを弱めるために造られたのが、本堤から突き出した「猿尾」と呼ばれる細長い堤防(水制)でした。 『尾張徇行記』の北山名村の項には、 「此村ハ大川ノ岸ニテ水アテツヨキ所故、猿尾九ヶ所ホトアリ、百間猿尾長九十六間横手猿尾長三百二十五間大猿尾長百三十間新猿尾長六十五間小牧猿尾長九十間横二十間中猿尾長三十四間札猿尾六十二間滑猿(尾)長六十四間横八十間金猿尾長二十八間、此猿(尾)ノ間ニ見取畠アリ」 と記述されています。 江戸時代後期と思われる地図には、上流から百間猿尾、金猿尾、大猿尾、小牧猿尾、中猿尾、札猿尾、滑猿尾の順に書かれています。この図には、横手猿尾、新猿尾は書かれていませんから、あるいは流失してしまったのかも知れません。 |

|

| 〔猿尾のいわれ〕 |

|

北山名の少し下流には『尾張名所図絵』に採録されている「草井大猿尾」(江南市)があります。 その解説に 「木曽川の水激流して、こなたの堤ややもすれば決し易き故、大造なる石篭に大岩を入れて幾重も積み上げ、その長さ十余間、水下へ斜に張り出させて、その篭にて水を除け、堤の平安を得せしむ。当国にても石篭を張り出させるを猿尾という方言なり。」 とあります。 「猿尾」という呼び名は、美濃・尾張の木曽川に限って使われている呼称で、全国各地によく似た水制工が見られますが地域によって呼び方は様々なようです。 こうした堤防の築造について『扶桑町史・上』では、 「豊臣秀吉が木曽川の堤を築くにあたって、川石を利用し、当地の篭職人を集めて蛇篭を作らせ、それに丸石を詰めこみ築堤を試みたのが初めとされる。」 と記述しています。 また、同書に、「現在、百間猿尾と金猿尾が残っている。」とあるので、現地を歩いてみましたが残念ながら特定することが出来ませんでした。 |

|

■参考文献 「扶桑町史・上」 平成10年 |

|

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |

copyright c 2013 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所. all rights reserved.