| KISSOこぼれネタ VOL.51 宝暦治水250周年特集号 |

| 開饒(ひらとみ)神社と群倉(ぼれぐら) |

| 〔糖業の祖、直川智翁を祀る開饒神社〕 |

|

黒糖は奄美大島を代表する産業のひとつです。開饒(ひらとみ)神社は、わが国糖業の元祖である直川智(すなおかわち)翁を祀った神社です。明治15年(1882)、奄美大島の大和村に建立されました。 直川智翁は、今から400年前、大和村の農家に生まれました。翁は、所用のため沖縄に渡航中に台風に遭遇し、現在の中国福建省に漂着しました。当時の中国は、外国人に製糖技術を習得させることを禁じていましたが、翁はひそかにサトウキビの栽培法と製糖技術を習得したのでした。 帰国時には手持ちの衣類箱に二重底をつくり、その中に、サトウキビの苗3本を隠し持ってきました。その3本の苗を試植し、5年後に製糖業に着手。黒糖60kgを収穫しました。 その後、奄美大島が琉球から島津藩に属した頃、藩は直川智翁の孫に糖業増産を命じ、島津藩の特産品としたのでした。島民にかけられる租税はすべて黒糖。過酷な税制のもとで人々は辛い生活を過ごしましたが、黒糖による財源は島津藩の大きな資金力に。幕末維新期、薩摩藩が活躍するための資産は、黒糖によるものが大きかったようです。 ちなみに、開饒とは、産業の開拓、すなわち、富を開くという意味です。 こうした黒糖生産を背景に、薩摩藩は明治維新で大きな功績を挙げ、現在の近代日本の基礎が築かれたといわれています。 |

開饒神社 鹿児島県大島郡大和村 建立:明治15年11月1日 改築移転:大正2年10月/昭和36年5月 再建:昭和57年7月 |

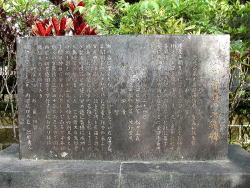

直川智翁之功績碑 |

| 〔南国の暮らしの知恵から生まれた、群倉〕 |

|

奄美大島の大和村には、高倉が立ち並んでいるところがあります。主に穀類を貯蔵するための倉庫です。 この高倉の集まりは、群倉と呼ばれています。群倉は人家から離れていますが、これは万一人家が災害に遭遇したときの避難場所。穀類の貯蔵場所を別にすることで、被害を少なくする意味もあります。また、耕地に近いため、作業所としの使用や、収穫物の運搬収納にも便利でした。 高倉は南国の風土を反映した建築物で、建築史上でも変わり種といわれています。

高倉の建築様式のルーツは明らかではありませんが、一説によれば、神話時代の稲倉と同形式ともいわれ、室町時代南方との交流が盛んな時代に、南洋から琉球を経て伝わったともいわれています。 八丈島にも奄美とよく似た高倉が現存していることから、黒糖文化圏として南洋から伝来したものと思われています。 |

群倉 |

サトウキビ搾り(資料館展示写真より) |

|

■参考文献 奄美の歴史と年表 平成12年 徳之島郷土研究会 |

|

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |

copyright c 2013 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所. all rights reserved.