無電柱化とは?

無電柱化とは、道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などをまとめて収容する電線共同溝などの整備による 電線類地中化や、表通りからみえないように配線する裏配線などにより道路から電柱をなくすことです。近年、国土交通省では、「防災」、「安全・快適」、「景観・観光」の観点から、積極的に無電柱化を推進しています。

電柱が地上にあると…

災害時など、電柱が被害を拡大する恐れがあります。

地震や台風、積雪などにより、倒れた電柱で道路が通行できなくなり、災害救助が遅れる恐れがあります。電線が切れた場合には、感電するなどの危険な状況になります。

電柱が歩行者の安全を脅かしています。

道路の電柱が通行を妨げることで、交通安全が保てなくなっています。たとえば、歩道の電柱を避けるために道路に飛び出すなど、危険な行動となることもその一つです。

電柱や電線類が、美しい景観を損なっています。

電柱や、電線などが、美しい景観を損ないます。電力や通信などの需要が多い都市部では、空を覆うほどの電線類が張り巡らされています。

電線共同溝整備事業とは?

電線共同溝整備事業とは、道路から電柱や上空の電線類をなくし、町の景観をスッキリするとともに、地震や台風による電柱の倒壊をなくし、安全性を向上することが出来ます。また、整備事業を推進する「無電柱化推進計画」を策定し無電柱化を推進しています。

無電柱化推進計画

「無電柱化推進計画」では、電線共同溝等の地中化による無電柱化を基本としています。しかし、整備箇所によっては、電線共同溝整備に十分な歩道幅員が確保できない、または歩道が設置されていない等の理由により、電線共同溝等の地中化による無電柱化が困難な場合も想定されます。そこで、そうした箇所における無電柱化にも柔軟に対応可能な裏配線や軒下配線等の整備手法もあります。

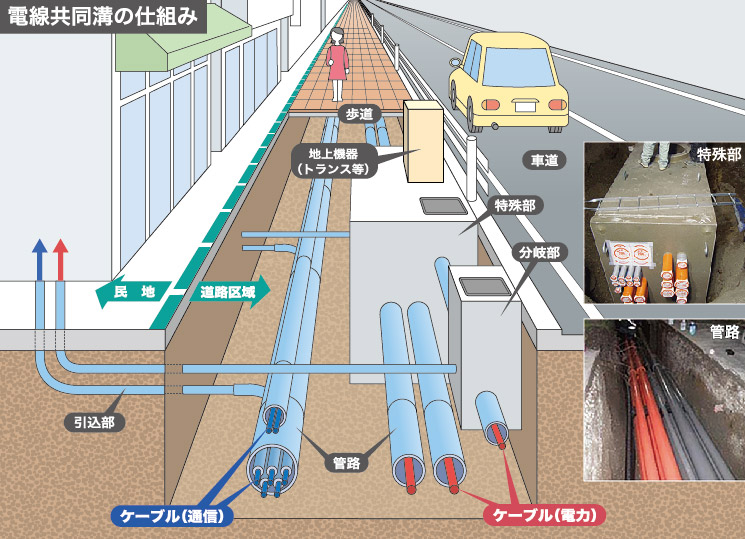

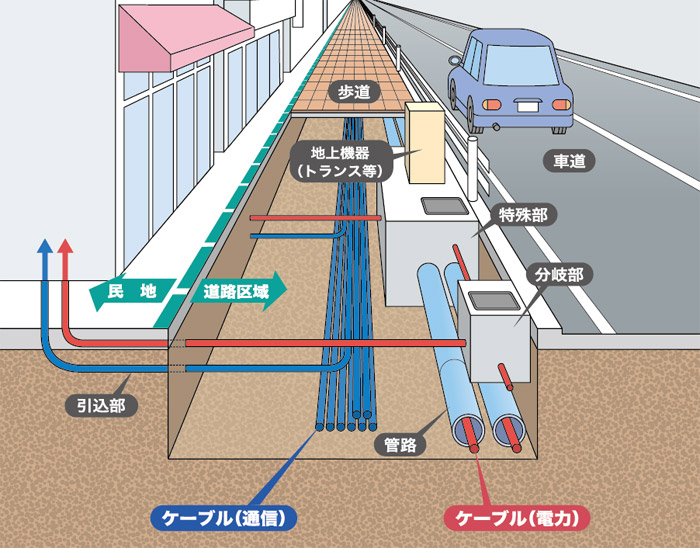

電線共同溝の略語はC・C・Boxと呼ばれ、最初の「C」にはCommunity(地域、共同)やCommunication(通信、伝達)、そしてCompact(コンパクト)の意味が込められています。2番目の「C」はCable(ケーブル)の頭文字です。

地中化による無電柱化

無電柱化の手法の中でも、電線共同溝とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者を収容するために道路管理者が道路の地下に設ける施設のことで、電線を収容するための管路、特殊部(電線の分岐部分を収容するための施設、分岐桝及び簡易トラフを含む)及び引込管(道路区域内に設ける民地への電線の引き込みのための管路)を含むものとする。

直接埋設方式

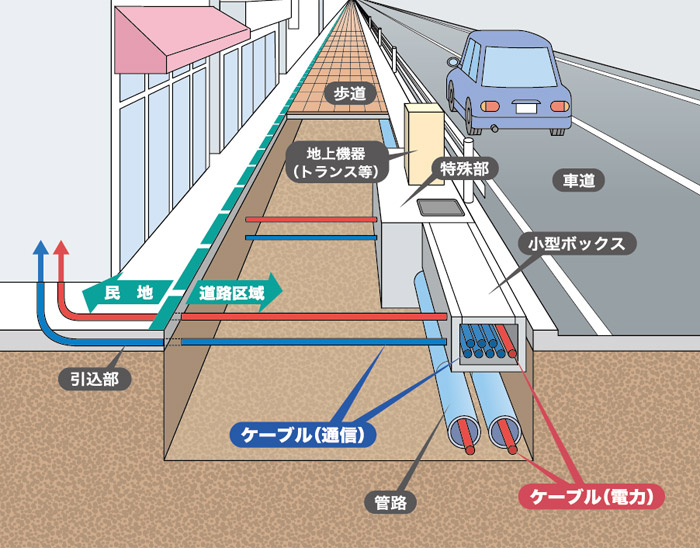

小型ボックス活用方式

地中化以外による無電柱化の例

地中化以外による無電柱化の事例。

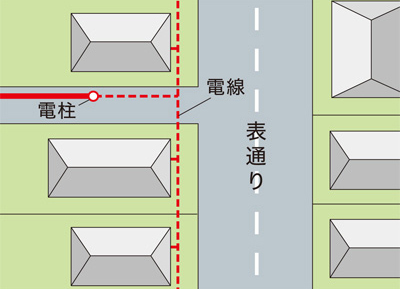

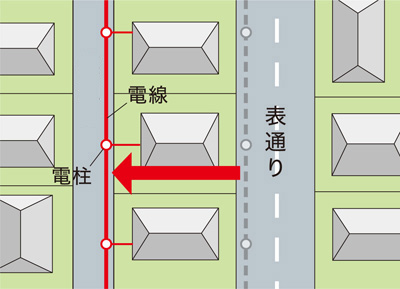

例1:裏配線

無電柱化したい主要な道路から電線類をなくし、沿道の需要家への引き込みを裏側から行い、主要な道路を無電柱化する手法です。

例2:軒下配線

無電柱化したい道路の脇道に電柱を配置し、そこから引いた電線類を沿道の各戸の軒下、または軒先に配線します。