| ふじあざみ 第50号(2) |

|

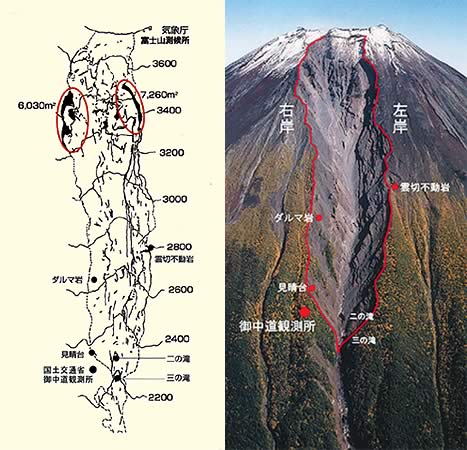

大沢崩れは、富士山頂剣ヶ峰の北付近から標高2,200m付近までの延長約2,100mにわたり、最大幅約500m、最大深さ約150mをもった大沢川源頭部の巨大な崩壊地で、急な斜面に加えて日常的に崩落が発生しているため、崩れの中に立ち入ることができません。そこで、富士砂防事務所では、毎年空中写真を撮影し、その空中写真から図化機を用いて地盤の高さを細かく計測しています。この計測結果を前年度と比較することによって、一年間の崩壊の拡大量や渓床の堆積量などを把握しています。 |

|

|

図-1: 大沢源頭部の30年間での崩壊拡大部(黒塗り部) |

大沢源頭部 |

|

過去30年間の流出土砂量 |

■斜面の崩壊面積13,290平方メートル(年平均440平方メートル) ■斜面からの崩壊土砂量:314万立方メートル(年平均10.5万立方メートル) ■三の滝より下流への流出土砂量:466万立方メートル (年平均15.5万立方メートル) |

| 大沢崩れの過去と未来の推定 |

|

| 右図の(100年前)の崩壊幅の拡大速度(最近30年間では年平均1m)を適用すると、200年前には源頭部は現在よりさらに谷幅が狭かったと考えられます。また、谷底は現在よりもかなり浅かったと思われます。 | 源頭部の右岸(上流から見て右側)は、ほぼ100年前の明治41年(1908年)に撮影された写真から復元したものです。また左岸は、30年間の計測による崖部の拡大速度(年平均1m)を適用しました。源頭部の谷幅は現在より100m以上も狭く、渓床にはたくさんの土砂が堆積していました。 | 現在の大沢崩れは、左岸側(上流から見て左側)が急傾斜で崩壊が活発です。渓床部は、下流側で溶岩や滝が連続して見られますが、上流側には岩屑が大量に堆積しています。東海地震などの大地震や火山活動が発生すると大規模な岩盤崩壊で谷底には大量の土砂が堆積すると考えられますが、右の2枚は最近の崩壊傾向が続くものとして推定しました。 | 100年後の姿は崩壊拡大予測断面図にもとづいて作りました。右岸の崩壊縁辺部は、これ以上広がらないと思われますが、左岸は活発な岩盤崩壊で大きく拡大すると考えられます。また渓床での下方侵食も進み、小さな滝がいくつか出現するでしょう。 | 源頭部の左岸(上流から見て左側)はますます拡大し、大沢崩れは全体的に大きく扇形に開いた形となるでしょう。御中道付近の渓床では下方侵食と側方侵食が進んだ結果、深くて大きな峡谷が出現すると考えられます。 |

|

| ※この予測は、富士砂防事務所が事務所発足から今日に至るまで30年間蓄積してきたデータに基づいて大沢崩れの将来を予測したものです。予測にあたっては静岡大学名誉教授・土隆一先生、東京都立大学名誉教授・町田洋先生、京都大学大学院教授・水山高久先生にアドバイスを頂きました。 |