| ふじあざみ 第48号(2) | ||||

|

||||

|

||||

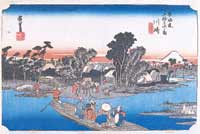

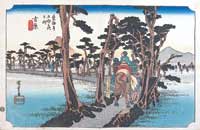

■遠景の白富士。川崎宿 ■遠景の白富士。川崎宿広重が『東海道五十三次』で最初に富士山を描いたのは「川崎宿」です。度重なる多摩川の大洪水のため橋は架けられず渡し舟にたよっていました。この渡し賃と川崎大社(平間寺)への参拝客が多く訪れるということで宿場は繁栄しました。さて、ここで描かれている遠景の白い富士山、現在この場所ではビルなどにより見ることができません。 |

||||

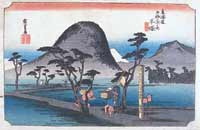

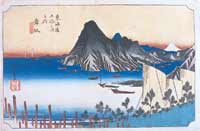

■今やマリンスポーツのメッカ平塚宿 平塚宿は、宿泊よりも休憩に利用されることの多い小さな宿場でしたが、近くでは鎌倉幕府がひらかれた場所でもあり、多くの人々が訪れました。広重は平塚から大磯へ向かう途中で高麗山とその下を流れる花水川を描いたと考えられます。この絵では田を縫って東海道が延びているので、東海道をあぜ道に見立てたといわれています。 平塚宿は、宿泊よりも休憩に利用されることの多い小さな宿場でしたが、近くでは鎌倉幕府がひらかれた場所でもあり、多くの人々が訪れました。広重は平塚から大磯へ向かう途中で高麗山とその下を流れる花水川を描いたと考えられます。この絵では田を縫って東海道が延びているので、東海道をあぜ道に見立てたといわれています。 |

||||

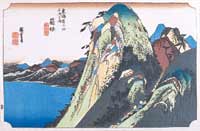

■謎の岩山?

箱根宿。 ■謎の岩山?

箱根宿。箱根宿は1618年箱根山を越える目的でつくられました。箱根峠の前後四里を「箱根八里」と呼び大井川とともに東海道一の難所でした。急な坂が続き多量の雨が降ると泥水などで歩行が困難でしたが広重が箱根を描いた頃には排水路を設け石畳に整備されており現在でもハイキングコースとして親しまれています。さて、広重はけわしい岩山を天にとどかんとばかりに描いていますが周辺には似たような山がないため、広重は「天下の険」を表すためのイメージとして描いたのではないかといわれています。 |

||||

■富士山の眺めNo.1

原宿。 ■富士山の眺めNo.1

原宿。原宿は旅籠が25軒と小さな宿場でしたが、当時、浮島原と呼ばれた沼地が富士山のふもとで広がっていたため、富士山を大きく見ることが出来ました。広重もその富士の大きさを枠からはみ出すことで表現したのでしょう。 現在でこそ東海道新幹線や国道一号などが横切るものの昔ながらの景色を残しています。 |

||||

■左富士、吉原宿 ■左富士、吉原宿『東海道五十三次』では2枚だけ左手に富士が描かれたものがあります。基本的に京都への進行方向で描かれていますが、由比での富士は江戸の方角を向いて描いているため実際には吉原だけが左手に富士を眺める場所になるでしょう。吉原宿はもともと海岸沿いにありましたが、江戸時代初期の度重なる洪水で宿場が流され北へ北へと宿場が移り海岸沿いを旅してきた東海道ですがここではじめて北へ迂回するかたちになり、富士が左手に見える構図になります。 明治になり宿場制度が廃止になり田畑を持たない人たちがはじめた手漉き和紙づくりが機械による洋紙製造になり現在の製紙工場が建ち並ぶ「紙のまち」として発展することとなりました。 |

||||

■東海道一の絶景!由比宿 ■東海道一の絶景!由比宿海産物が豊富なこの土地は古くから海女などがにぎわい製塩などが行われていた漁村でした。広重が描いた「さった峠」は東の箱根峠、西の鈴鹿峠とともに東海道の三大難所とよばれています。現在でも江戸時代の風景とほぼ同じ風景で眺められるのは、東海道五十三次の中で「さった峠」だけです。桜エビで有名な由比ですが当時は食べる習慣がなかったようです。現在、由比宿の本陣跡に建物を復元した由比本陣公園の中には歌川広重の作品をメインに展示した「東海道広重美術館」があります。 |

||||

|

|

||||

|

|

||||

■謎の風景、舞阪宿

■謎の風景、舞阪宿