| ふじあざみ 第36号(2) |

|

|

富士山麓に暮らし、富士山とともに生きる私たちにとって、火山防災は日々の危機意識が最も重要です。しかし、相手をよく知らなければ対策を立てることもままなりません。そこで富士山を知るための基礎知識をご紹介していきます。

|

|

|

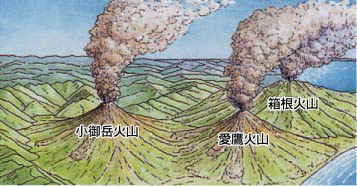

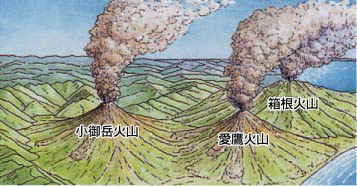

■小御岳火山の時代

今から約70~20万年前に、現在の富士山よりやや北側に小御岳火山と呼ばれる火山が誕生しました。その山体の一部は、富士吉田登山口5合目の小御岳神社付近で今も見ることができます。 |

|

| 現在の箱根山や愛鷹山にあたる山が噴火していたころ、現在の富士山の近くで噴火活動をしていた小御岳が高さ2,400mくらいまで成長し、これが最初の富士山となりました。 |

|

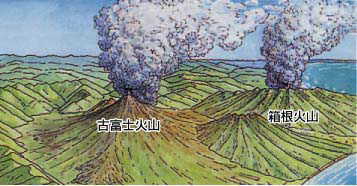

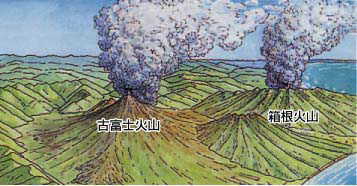

■古富士火山の時代

約10万年前になると、小御岳火山の中腹で古富士火山が噴火を開始しました。古富士火山は爆発的な噴火を繰り返し、少なくとも5回の山体崩壊を発生させました。 |

|

| 小御岳の南側で噴火がおこり、古富士という2番目の富士山が現れました。古富士は2,700mにもなり、小御岳を覆ってしまいました。 |

|

■新富士火山の時代

約1万年前になると、古富士火山を覆うようにして新富士火山が成長を開始、ねばりけの小さい玄武岩質の溶岩を流し、三島市や大月市付近まで到達するような多量の溶岩を流出させました。 |

|

| 古富士が火山活動を始め、大量の溶岩と火山灰が古富士の上に積もり、大きな山ができました。これが新富士で5,000年くらい前に高さ3,776mのほぼ現在の姿になりました。 |

|

|

|

「フジ」という発音が文献に登場するのは万葉集のころですが、不尽・布士・不二など、様々な字があてられ、確定的な文字はなかったようです。はじめて「富士」の文字が登場するのは797年頃に編まれた『続日本紀』で、天応元年の小噴火についてふれています。

「フジ」にはどんな意味があるのでしょうか。確定的なものはありませんが、いくつかの説があります。まず、竹取物語の一節で、帝の使者があまた(富)のつわもの(士)を率いて登ったことからこの名が付いたという説。もうひとつ竹取物語の説では、かぐや姫が天に帰る日、帝の使者が山頂で帝に残された手紙と不死(フジ)の薬を焼いたから、という説。そしてアイヌ語のフチ(火)、フンチ(火山)がフジに転じたという説などがあります。

|

|

|

富士山の高さは一般に3,776mと言われていますが、剣が峰の最高点の標高は平成3年の測量成果(国土地理院)によると3,776.24mです。

山体の大きさ、裾野の広さはどのくらいでしょう。山体の体積は約1,400km3と見積もられています。また、裾野の広さは南北に約37km、東西に約39kmの楕円形をしています。その周囲は約153km、面積は約1,200km2もあります。山頂の周囲は3kmで、富士山全体の重さはおよそ2.9兆トンと推定されています。 |

|

|

|

|

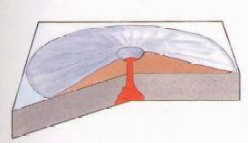

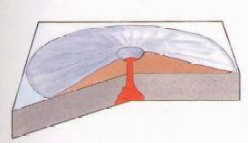

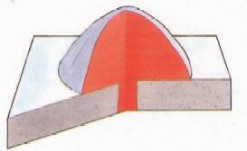

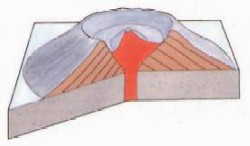

火山は、地下にあるマグマが地上に吹き出し、それが重なってできたものです。マグマの温度は1,000℃以上の高温で、地下数十kmより深いところでつくられていると考えられています。火山は噴出のしかたや流れ出した溶岩の性質で、いろいろな形になります。

富士山は成層火山

富士山は成層火山(コニーデ)という種類に分類されます。これは、溶岩や火山灰など、火山からの噴出物が火口を中心に積み重なってできたものです。

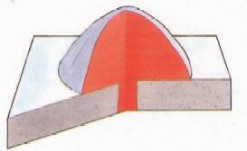

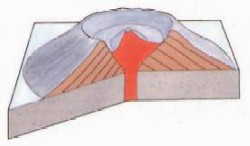

このほかに、ねばりけの少ない溶岩が噴出して、楯をふせたようなゆったりとした形になる「たて状火山(アスピーテ)」、ねばりけの強い溶岩が噴出し、遠くへ流れずに火口付近にまんじゅう状にもり上がってできる「溶岩円頂丘(トロイデ)」、火口が広い特徴を持つ、噴火したあと山頂が落ち込んでできる「カルデラ」などがあります。

|

|

|

|

| ▲成層火山(コニーデ) |

▲たて状火山(アスピーテ)

代表的な山:ハワイ キラウェア火山 |

|

|

▲溶岩円頂丘(トロイデ)

代表的な山:北海道 昭和新山 |

▲カルデラ

代表的な山:阿蘇山 |

|