| ふじあざみ 第35号(6) | ||||

|

|

||||

|

||||

富士山からの土砂災害を防止するために、崩壊や土石流に対して、コンクリートや鋼材など強固な素材を用いて対応しますが、工事の影響のあった部分に植生を復元し修復したり、地表面が安定した箇所に斜面の崩壊を防ぐ手段の一つとして植物の力を導入しようと試みています。そのため、静岡大学理学部増沢武弘教授の指導のもとに、富士山に成育し森林が破壊された場所にいちはやく侵入し、成育するフジアザミの研究と調査を始め、木本類のミヤマハンノキの導入を平成8年から試みています。 |

||||

|

||||

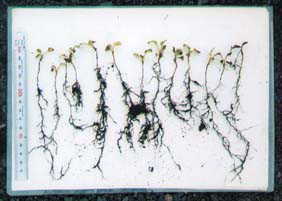

フジアザミは、発芽してから4~5年後には大きな葉は1m以上にもなり、直根を伸ばし、雨滴によって表土の侵食を防ぎ、周辺の在来植生を呼び込むことができるようになります(写真-1、2)。 |

||||

|

||||

圃場の整備 フジアザミの種子と苗木を確保するため、平成5年に岩樋左岸(標高900m)に苗畑圃場を設け、独自に栽培を開始し、播種⇒発芽⇒着花⇒種子採取⇒播種という育成サイクルが確立されています。順次拡大し、平成11年により気象が適した大滝(標高1,500m)に200m2を増設しました(写真-3)。 一昨年の大土石流が流下した時に岩樋右岸の圃場は土石流が乗り上げ、その区分のフジアザミの苗が全滅しましたが、地盤をあげ巨石で囲んだ上で拡張しました(表-1)。 種 子 採 取 種を播き必要に応じ水撒きや除草を行い、生育にあわせ移植して適正な間隔で栽培し、着花後、受粉のすんだ花の一つ一つに袋をかけて飛散するのを防ぎ、秋の終わり頃に収穫を行い、自然乾燥させた後に手作業で種むきをします(写真-4)。種子は平成11年に18万粒が収穫でき、一昨年は土石流被害で減少しましたが、今年は13万粒を収穫しました(表-1)。最近では、ノウサギによる食害が発生し、全体の40%が被害にあっています。 |

||||

|

||||

|