富士山は故・津屋東大理学部教授など、数多くの研究者により調査されていますが、不明な点が数多く残されています。富士山の火山ハザードマップを作成する上で、どうしても明らかにしなければならない項目について、富士砂防工事事務所を中心に、山梨県、内閣府により次のような現地調査を集中的に実施しています。

今回、現地調査を実施した主な項目と内容は以下の通りです(図-1)。

|

(1) 北東方向に流下した剣丸檜溶岩の火口・体積調査

溶岩流のシミュレーションを検討する上で重要な、同溶岩の分布、厚さ、火口位置を現地踏査、薄片調査を行いました(表紙写真上段)。

(2) 2000年前以後の降下火砕物(テフラ)を伴う噴火の年代調査

富士山の降下火砕物を伴う噴火の年代と分布範囲を把握する必要があります。

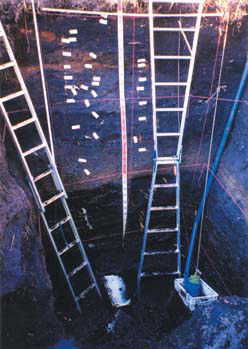

御殿場と忍野の湿地に降下したテフラは保存状態が良く、泥炭がはさまっていると年代測定が可能なため、2ヶ所でトレンチ調査(縦穴を掘削し、詳細な観察と分析用資料を採取)を実施しました(写真-3)。また、山頂との中間点として、御殿場登山道近くの幕岩でトレンチ調査も行いました。

(3)山頂噴火の調査

2200年前以後の山頂噴火の有無を確認するため、山頂火口の周辺及び内部を詳細に踏査、岩石分析を行いました(写真-4、5)。

(4)火口の位置などの調査

人家に近く低い標高地域で噴火した場合は、人身に与える影響は大きいので、比較的新しい火口とされる、北東地域の大臼・小臼、雁の穴丸尾溶岩の火口を地表踏査、薄片観察を行いました。

また、高温で斜面沿いに火砕物が流下したといわれる堆積物が報告されている、富士吉田登山道7合目から北富士演習場の北縁にかけての滝沢沿いで地表踏査、法面掘削調査及び粒度分析を実施しました。

● 厳しい条件下における精力的・集中的調査

これらは、山頂部など夏期の限られた期間に、国立公園の特別保護地域や自衛隊の演習場内部など、関係機関や地権者の方々の多大な理解と支援をいただいて、時には高山障害になやませられながら、砂防地すべり技術センターをはじめとするアジア航測、日本工営、ダイヤコンサルなどの方々により集中的に実施されています。

ハザードマップ検討委員会のメンバーである、小山静大教授、宮地室長から独自の調査、研究も含めた精力的なご指導をいただき、荒牧委員長、藤井東大教授にも現地の鑑定などご指導をいただき、東京大学地震研究所、独立法人

産業総合技術研究所、上杉 都留文科大学教授など共同調査、協力、情報・意見交換などが積極的に行われています。

● その他の関連調査

宝永噴火の降灰シミュレーションの検討をする上で、噴火の推移を詳細に把握するため、史料調査と既往研究の再整理を行っています。さらに、酒匂川における宝永噴火後の泥流被害に対し史料調査を実施しています。それらの結果は現在とりまとめ中ですが、新たな知見が多数含まれ、ハザードマップ作成を契機に関係機関が集中調査した稀有の成果が得られるとみられます。 |

|

| ▲図-1:基礎的調査実施区域図(原寸) |

|

| ▲写真-3:忍野村トレンチ |

|

| ▲写真-4 |

| ▼釈迦の割石 |

|

▲写真-5

※写真-4、5:8月25日山頂踏査 小山、宮地、鵜川委員らと。産総技研、東大地震研とも合流。 |