| ふじあざみ 第33号(2) |

|

|

|

1年前の平成12年11月21日の午前3時すぎに大沢川及び足取川支川竹沢川で土石流が発生しました。大沢川遊砂地で過去最大の約28万立方メートルの土砂が堆積し、下流の災害を未然に防ぎました。富士砂防で集中的かつ多角的に実施している土石流の現地観測によって、未解明な点が多い土石流の実態に関する海に至るまでの詳細なデータが多数得られています。 |

|

|

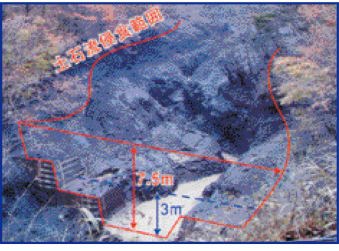

| ▲写真-1 発生源 (大沢崩れの谷底の土砂が流下しました) |

▲今回の土石流によって岩樋上流観測所での水位は7.5mに達しました。 【青点線=これまでの最高水位3m(1997年11月26日)】 |

|

|

| 土石流一覧表 |

| 発 生 |

降雨条件(大滝) |

最大洪水

流量(m3/s) |

最大流速

(m/s) |

最高水位

(m) |

総流量

(×103m3) |

扇状地での堆積

土砂量(×103m3) |

| 年月日 |

総雨量(mm) |

最大時間雨量

(mm) |

平成3年

11月28日 |

226 |

39 |

283 |

11.5 |

2.6 |

620 |

182 |

平成9年

6月20日 |

321 |

63 |

199 |

9.6 |

2.6 |

450 |

195 |

平成9年

11月26日 |

298 |

33 |

227 |

10.0 |

3.0 |

500 |

199 |

平成12年

11月21日 |

260 |

37 |

1,423 |

15.9 |

5.7 |

405 |

280 |

|

|

|

|

|

|

|

| 主に大沢崩れの標高3,200~3,500m付近の側方斜面が崩落、拡大し、崩壊土砂はすぐに下流へ流下せず、崩壊地の谷底に一旦堆積。その堆積物がある程度蓄積し、豪雨、スラッシュ雪崩により流水量が増加すると、土石流と化して流出するとみられる。土砂は峡谷域から岩樋部までの谷底を扇状地まで一気に流出する。 |

|

▲礫径:2~2.5mの巨礫が

流下速度:3.0m/sで流下。 |

| 1回の土石流で扇状地に堆積する土砂量が数万~30万立方メートルと、非常に規模が大きく、最近10年間で4回と発生頻度が著しく高い。 |

|

| 土石流には直径2~4mの溶岩の巨礫とスコリアなど空隙が多く脆い土砂が多量に含まれる。流速は時速60キロメートルをこえ、大きなピーク流量で流下する。 |

|

|

| 台風や梅雨期のいわゆる出水期以外の、初冬(11月末~12月初旬)、晩春(3月末~5月)に100mm~200mmの少量の降雨でもたびたび発生する。 |

|

|

|

|

土石流の発生メカニズムを解明し、土石流に対しより効果的な施設計画や設計を行うため、さらに海域まで含めた総合的な土砂管理を検討するため、表―1のような多角的な調査をしています。特に流下中に実施したビデオ観測、採水粒度調査などから貴重な成果が得られました。 |

|

| ●表―1 H12.11.21 土石流に関する観測・調査項目

(◎発生時実施) |

| 区 間 |

標 高

(m) |

観測・調査 |

| 土砂量 |

土砂粒径 |

降雨・流出状況 |

流量(ハイドロ) |

| 調査目的 |

|

水系一貫土砂収支/遊砂地の効果 |

土砂の質 |

土石流発生条件 |

◎ハイドロ/遊砂地の効果 |

| 源頭域 |

3,740~2,350 |

空中写真計測 |

地山の粒度試験 |

|

痕跡調査/◎地震計(気象庁) |

| 峡谷域 |

2,350~1,500 |

現地計測(簡易横断) |

|

◎降雨観測(御中道) |

痕跡調査 |

| 中流部 |

1,500~900 |

現地計測(簡易横断) |

|

◎降雨観測(大滝) |

◎VTR調査◎水位計/痕跡調査 |

| 岩樋終端 |

900 |

現地計測(簡易横断) |

|

◎降雨観測(岩樋) |

◎VTR調査/痕跡調査◎振動センサー◎水位計/流速計 |

扇状地

(遊砂地・沈砂地) |

900~575 |

横断測量 |

巨礫分布調査/堆積物の粒度試験 |

◎降雨観測(上井出) |

◎VTR調査/痕跡調査 |

| 大沢川流路工 |

575~497 |

◎採水濃度調査 |

◎採水粒度試験/堆積物粒度試験 |

|

◎VTR調査◎水位計/痕跡調査 |

| 潤井川区間 |

497~107 |

◎採水濃度調査 |

◎採水粒度試験/堆積物粒度試験 |

|

|

| 星山放水路 |

107 |

◎採水濃度調査 |

◎採水粒度試験 |

|

◎分水地点の水位観測(県) |

| 田子浦河口 |

0 |

◎採水濃度調査 |

◎採水粒度試験 |

|

|

|