[ ここから本文 ]

体験メニューの紹介

図面上の番号をクリックしてください。詳しい説明が見られます。

1 透水性舗装

歩道の舗装は、水平にすると歩きやすくなりますが、従来の舗装では水はけが悪くなって、「水たまり」ができやすくなります。

水の浸みこみやすい透水性舗装を2種類(アスファルトとコンクリートブロック)敷いて、雨が降っても水が溜まらないことを体験できるようにしました。

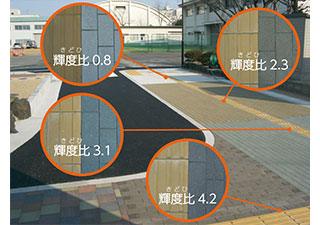

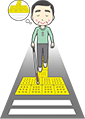

2 舗装材の輝度比

視覚に障がいを持っている人にとっては、黄色い誘導ブロック(正式名称:視覚障害者誘導用ブロック)が頼りです。そのため、誘導ブロックに接する舗装は、誘導ブロックが見えやすいような色彩(輝度比※)にする必要があります。

輝度比が異なる4つの区間(0.8、2.3、3.1、4.2)を設け、比較できるようにしましたので、実際に体感してください。

※(輝度比)=(視覚障害者誘導用ブロックの輝度)÷(舗装路面の輝度)

※道路の移動等円滑化整備ガイドライン(編集・発行/財団法人 国土技術研究センター)では周囲の路面との輝度比を2.0程度確保することにより視覚障害者誘導用ブロックが容易に識別できることが必要である。

輝度比については、晴天時において、1.5~2.5の組み合わせが、弱視者、晴眼者双方にとって問題ない範囲であるという既存の研究等から輝度比2.0程度としています。

3 グレーチング(側溝のふた)

グレーチングには、車いすの車輪や杖などが挟まらないように網目を細かくすることに加え、雨などで濡れても滑りにくいように滑り止めを付けるなどの工夫がしてあります。

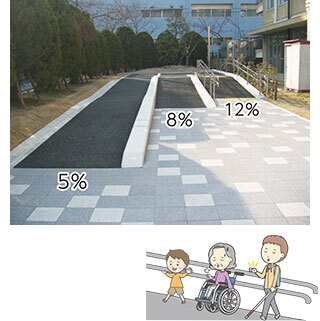

4 スロープ(坂路)

車いすを使用している人にとって、スロープを上るときには大きな力が必要です。

ここでは、縦断こう配が異なる3つのスロープ(5%、8%、12%※)を設け、比較できるようにしましたので、実際に体感してください。

※『移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令』(国土交通省)では、「歩道等の縦断勾配は、5%以下とするものとする。ただし地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8%以下とすることができる。」としています。

※『立体横断施設技術基準・同解説』(社団法人 日本道路協会)では「補助者に押上げてもらうことによって車椅子が一応登坂でき、また自転車の押上げ、乳母車にも大きな支障がないと考えられる12%までの勾配を許すこととした。」としています。

※5%のこう配:水平方向に100m先で高低差が5mある傾斜

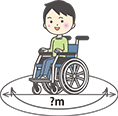

5 車いすの回転スペース

歩道から沿道の施設へ通じる通路やエレベーター、トイレなどでは、車いすが円滑に回転したり方向転換したりできる広さが必要です。

体験歩道では、様々な広さの区画を設けましたので、車いすの回転や方向転換に必要なスペースを実際に体感してください。

A:回転に必要な最小寸法(150cm)

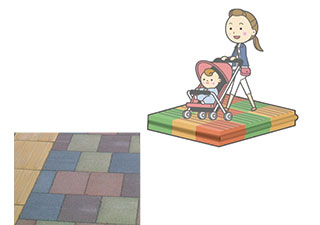

6 振動の少ない舗装材

車いすやベビーカー、自転車などで歩道を通る時、舗装材の継ぎ目の段差で生じる“ガタン”という振動を不快に感じたことはありませんか?

このエリアでは、振動の少ない舗装材を用いています。図のように舗装材の側面に凹凸を設けて相互にかみ合わせることにより、継ぎ目の段差ができにくくしてあります。また、表面に小さな溝を設けることで、小さな振動が連続し、継ぎ目が気にならないように工夫してあります。

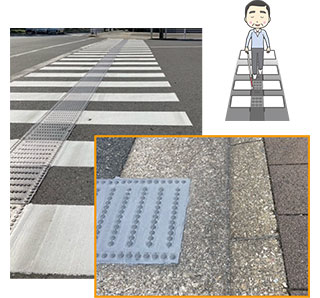

7 誘導ブロックとマンホール

誘導ブロックは、基本的に連続して設置することが求められます。

歩道の路面にマンホール等の障害物がある時、障害物を迂回させて誘導ブロックを設置している事例が見受けられます。わかりやすく誘導するためには、マンホールの上に貼ることのできる製品を使用して、誘導ブロックを真っ直ぐに設けることが望まれます。

8 誘導ブロックの分岐

誘導ブロックの分岐箇所には、点状ブロックを設置して注意を促しています。横断歩道の近くでは、分岐箇所の中心から横断歩道の中央部を歩くことができるように、線状ブロックを並べて誘導しています。横断歩道の手前では、停止線として点状ブロックを2列並べるのが一般的です。(成人男性の歩幅に合わせて2列としています。)

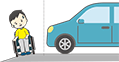

9 歩道と車道の段差

横断歩道に接続する歩道と車道の段差は、視覚に障がいを持っている人にとっては歩道と車道の境界を認識するためのサインとなるものですが、車いすを使用する人や高齢者にとっては段差がない方が移動しやすくなります。

体験歩道には、歩道と車道の段差が0cm、1cm、2cm、3cm※の箇所がありますので、実際に両者の立場で比較体験し、望ましい段差について考えてみましょう。

※『移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令』(国土交通省)では、「横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2cmを標準とするものとする。」としています。

※ ただし、2cm未満の段差については、「地域の状況や様々な道路利用者の意見も勘案し、合意を形成した上で、安全性と利便性を両立させる方法を検討することが望ましい。」ともしています。

10 バス停

バス停では、誰もがバスを利用しやすくするため、次のような配慮が必要です。

・バスへ円滑に乗り降りできるような歩道の高さ(一般的には15cm)とするとともに、バスが停留所にきちんと止められるようなバス停の構造にする

・バス停に設けられるベンチや上屋は、歩行者の通行に支障のないように配置する

・誘導ブロック、照明施設、案内施設等を設置する

※ 『道路の移動等円滑化整備ガイドライン』(編集・発行/財団法人国土技術研究センター)では、「乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15cm を標準とするものとする。」としています。

11 車両乗り入れ部

車が出入りする乗り入れ部の傾斜は、歩行者や車いすを利用する人にとっては通りにくくなります。車両乗り入れ部の設置に際しては、水平に近い歩道の幅を広くするとともに、車いすを使用している人でも上れる傾斜となるように配慮しなければなりません。

12 斜めの誘導ブロック

誘導ブロックは、できるだけ歩行者の通行方向に沿って設置することが基本です。しかし、横断歩道の手前では、斜めに誘導ブロックを設置することあります。これは、横断歩道への進行方向を間違えないようにするため、あるいは、車道を渡る際に横断歩道の中心付近を歩けるようにするための工夫なのです。誘導ブロックの全体的な設置位置を変えて、斜めの誘導ブロックを避ける方法も考えられます。

13 エスコートゾーン

エスコートゾーンは、視覚に障がいを持っている人が横断歩道を迷わずに渡りきることができるように、車道の横断方向の手がかりとする突起の列のことをいいます。

縁石端との間隔をとることで、雨水や土砂が溜まりにくくする設置方法がとられています。

14 ユニバーサルデザインベンチ

誰もが使いやすくするため、ここに設置してあるベンチには、次のような工夫が施してあります。

・立ち上がったり座ったりしやすいように手すりが付けてある

・車いすを使用している人のために、スペースが設けてある

・立ち上がりやすいように、体の動きに連動してベンチの角度が変わる