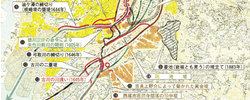

1 昔は水害常襲地域であった。

1789年〜1903年の約100年間で18回破堤している。

2 西郷弾正左衛門による築堤

(1452年〜1455年)

岡崎城の築城と合せ幾条かの川筋であった矢作川を現在の位置にひとまとめにして岡崎市北野町から矢作町にかけて堤防が築かれた。

3 六ツ名堤の築堤(1399年)

現存する文献の中で一番古い治水に関する記録である。 現在の占部川沿いにあった川筋を締切ったと思われる。(百姓仁記17世紀末頃)

4 久後切れ(1882年)

明治15年10月1日、岡崎市久後崎で破堤し、死者43名、浸水戸数2,000戸の被害を生じた。

5 田中吉政により一連堤が築かれた

(1590年〜1600年)

矢作川をほぼ現在の形に造り上げたのは、1590年〜1600年の間岡崎城主であった田中吉政で、その後は、ひとつに連なった堤防となり洪水を防いだ。(土呂山畑今昔実録)

6 総屋敷替え

江戸時代,矢作川の破堤により度々、水害を受けていた西尾市新村町、高落町、浅井町では高台へ部落総移転が行なわれた。

7 鹿乗川の付替え

(1835年〜1838年)

1700年頃からの河床上昇により水はけが悪くなった鹿乗川の合流点を、洪積台地を堀り割って約2,500m下流へ付替えた。

8 菱池(岩堰とも云う)の埋立て

(1883年)

明治17年に作成された資料に面積約63町歩とあり、広田川流域の洪水調節に大きく役立っていたが、明治13年〜16年にかけて埋立てられ水田となった。

9 油ケ淵の締切り

(根崎堤の築堤1644年)

これまで入江であった油ケ淵を西尾市米津町から碧南市鷲塚町間に堤防を築いて締切り、干拓が行なわれた。

|

|

|

弥生時代の流路 |

|

|

1600年の流路 |

|

|

1600年以降の流路 |

|

|

時代不明の流路 |

|

|

治水工事が行われた区間 |

|

|

山 地 |

|

|

洪積台地 |

|

|

干拓地 |

|

|

旧海地 |

クリックすると、詳細図を表示します。

クリックすると、詳細図を表示します。 |