駒ヶ根市にリレーされた座談会は、三六災当時に市内で最も被害が大きかった中沢地区で開催されました。

梅雨の晴れ間の蒸し暑い中、会場には60名以上が集まり、その中には数名の中学生の姿もありました。

|

会場

|

開会のあいさつ、三六災害DVD放映のあと、中沢地区で災害を体験者された3名の方に、百々目木川、新宮川岸、

落合での災害の様子を語っていただきました。避難の翌朝に見た一面に砂で埋まった「人の住む所じゃない」無残な光景、

地区から犠牲者を出した悲しみ、この災害によって過疎化と兼業化へと変貌を遂げていく地区の姿など、会場にはその言葉にうなずく姿もみられました。また、「土蔵に避難する」、

「カイコを避難させる」など、体験談の中で語られた当時の生活の様子に50年の歳月を感じました。

|

三六災体験者のお話

|

文集朗読では「渓声(濁流)」・「谷あい」・「濁流」から5名の体験記が朗読され、

生々しい災害の体験が当時のままの言葉でよみがえりました。

|

文集「渓声」・「谷あい」・「濁流」の朗読

|

続いて、天竜川上流河川事務所から「災害に備えよう」と「地域防災力向上の取り組み」、

伊那建設事務所から「防災の取り組み」と題した講演をおこないました。「災害に備えよう」では、

地域のこと、過去の災害のことや避難場所のことについて家族と話し合ってほしいと呼びかけました。

「防災の取り組み」では、過去のリレー座談会の様子の紹介とともに、すぐに役立つ防災情報を紹介しました。

「地域防災力向上の取り組み」では、災害では先ず自助(自分の身を守る)が大事で、それには、

災害体験の教訓を風化させないよう2〜3代は伝承することと、身近な危険箇所の現場体験が重要であることの説明をおこないました。

さらに地域が行う各種防災プログラムへの参加によって、地域の防災力を高め、災害に強い地域づくりを提言しました。

さいごの意見交換会では、消防団・小学校・地域・中学校の代表からそれぞれの立場での防災への心構えが語られ、

会場からも自らの体験に基づく教訓「異音がしたらすぐに逃げろ」も紹介され、

災害教訓伝承の重要性を心に刻んだ座談会でした。 |

「地域防災力向上の取り組み」講演

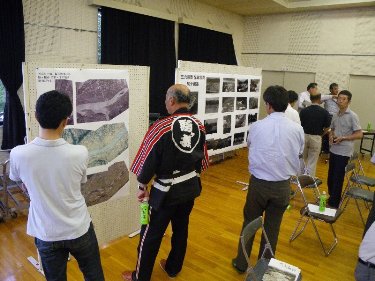

中沢地区の災害時写真の展示

|

会場

会場

三六災体験者のお話

三六災体験者のお話

文集「渓声」・「谷あい」・「濁流」の朗読

文集「渓声」・「谷あい」・「濁流」の朗読  「地域防災力向上の取り組み」講演

「地域防災力向上の取り組み」講演

中沢地区の災害時写真の展示

中沢地区の災害時写真の展示