官庁施設は災害時にどのように機能するのでしょうか?

災害応急対策活動を担う施設では、災害から人命を守ることはもとより、 大地震後、次のような多くの活動を直ちに開始しなければなりません。

- ■災害時の情報の収集、指令

- ■二次災害に対する警報の発令

- ■災害復旧対策の立案、実施

- ■防犯等の治安維持活動

- ■被災者への情報伝達

- ■保健衛生活動及び防疫活動

- ■救援物資等の備蓄及び緊急輸送活動

- ■被災者の救援、救助及び保護

- ■救急医療活動、消火活動

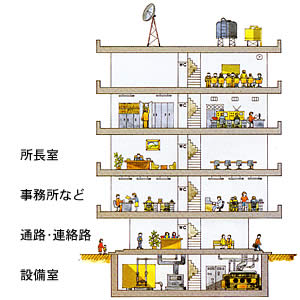

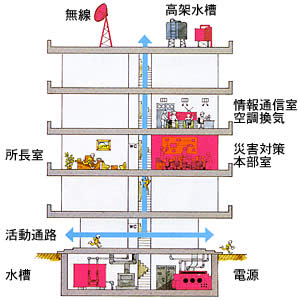

これらの活動に必要となる室は、大きくは次の3つに分けられます。

- ■活動拠点室 :大地震後に災害対策活動の拠点となる室

- ■活動支援室 :大地震後の活動拠点室における活動を支援する室

- ■活動通路 :外部、活動拠点室、活動支援室等を結ぶ通路、ホール及び階段

平常時

|

|

大地震後

|

官庁施設に求められる耐震安全性

官庁施設の多くは、地震災害時に、応急復旧、復旧・復興等の地震防災機能を発揮することが期待されます。

そのためには、施設の構造体、建築非構造部材、建築設備について、一般の施設に比べて耐震安全性を十分に確保する必要があります。

国土交通省では、阪神・淡路大震災の教訓を生かし、また、平成8年6月の建築審議会の答申を踏まえ、平成8年10月24日に「官庁施設の総合耐震計画基準」を新たに制定しました。

その後、平成23年に発生した「東日本大震災」を受け、平成25年3月29日に「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」を制定しました。

構造体に求められる安全性

構造体とは、基礎、壁、柱、はり、床版など、構造耐力上主要な部分を言います。 構造体の耐震安全性の目標には、以下のI類~III類の3つのレベルが設定されています。

| レベル | 耐震安全性の目標 |

| Ⅰ類 | 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |

| 【官庁施設の例】 ・指定行政機関入居施設 ・東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災対策強化地域にある指定地方行政機関入居施設 ・災害時に拠点として機能する病院・消防関係施設 ・放射性物質又は病原菌類を取り扱う施設と関連する試験研究施設 |

|

| Ⅱ類 | 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 |

| 【官庁施設の例】 ・指定地方行政機関入居施設 ・病院、消防施設 ・避難所として指定された学校・研究施設 ・石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設と関連する試験研究施設 ・多数の者が利用する施設(文化施設、学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等) |

|

| Ⅲ類 | 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全性確保が図られている。 |

| 【官庁施設の例】 ・一般官庁施設 |

建築非構造部材に求められる安全性

建築非構造部材とは、外壁タイル、窓ガラス、天井材、間仕切り壁など言います。

建築非構造部材の耐震安全性の目標には、以下のA類、B類の2つのレベルが設定されています。

| レベル | 耐震安全性の目標 |

| A類 | 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |

| 【官庁施設の例】 ・指定行政機関入居施設 ・指定地方行政機関入居施設 ・病院・消防関係施設 ・避難所として指定された学校・研究施設 ・危険物を貯蔵又は使用する施設 |

|

| B類 | 大地震動により建築費構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 |

| 【官庁施設の例】 ・多数の者が利用する施設(文化施設、学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等) ・一般官庁施設 |

建築設備に求められる安全性

建築設備とは、照明器具、通信機器、配管類、空調機器、受水槽など言います。

建築設備の耐震安全性の目標には、以下の甲類、乙類の2つのレベルが設定されています。

| レベル | 耐震安全性の目標 |

| 甲類 | 大地震動後の人命の安全性確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間維持できる。 |

| 【官庁施設の例】 ・指定行政機関入居施設 ・指定地方行政機関入居施設 ・病院・消防関係施設 |

耐震診断・改修計画の具体例

■TOP■