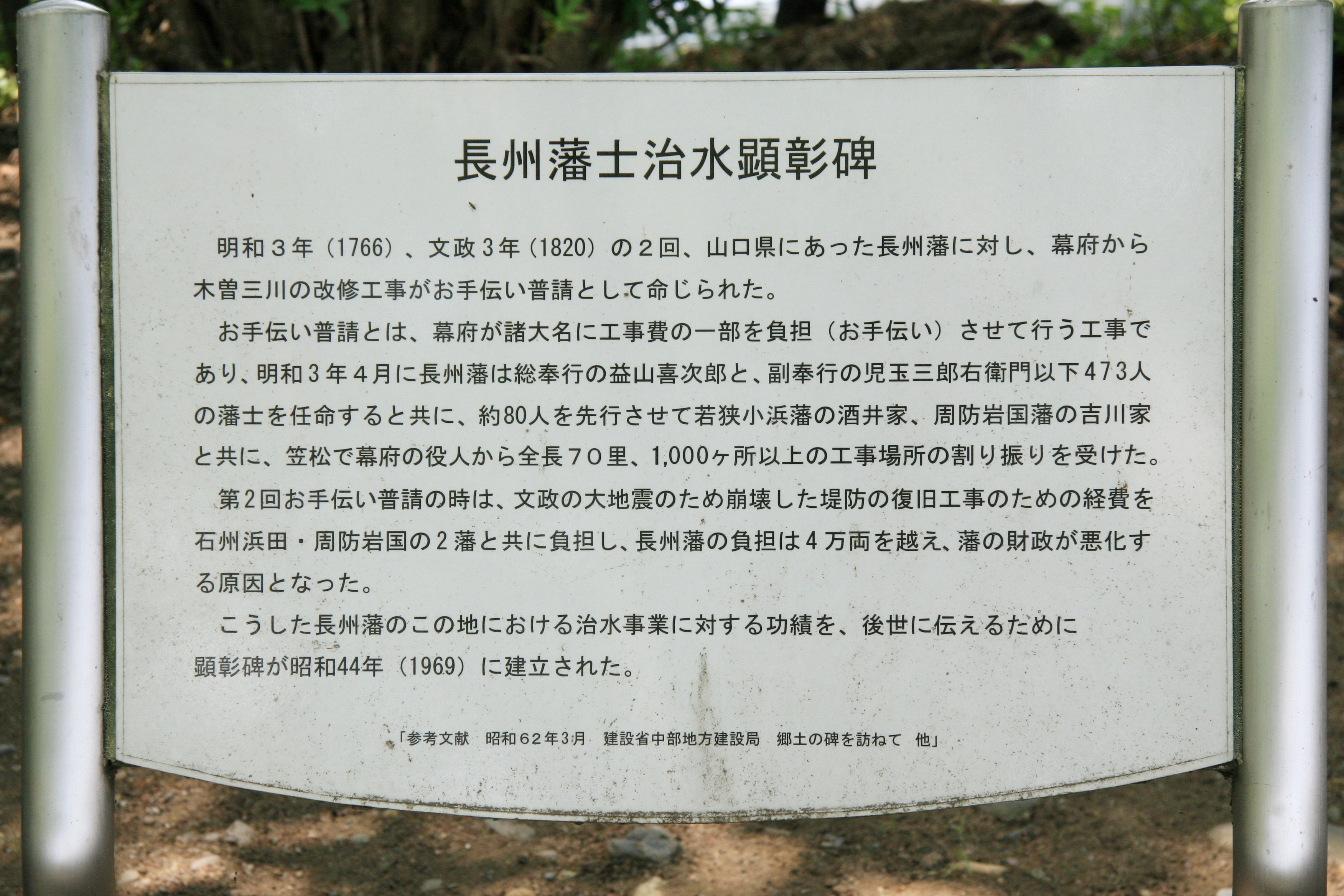

江戸時代、木曽三川で行なわれた御手伝普請は16回ありました。宝暦治水に次いで大きな工事は、長州萩藩・周防岩国藩・若狭小浜藩が御手伝を命じられた、明和3年(1766年)の明和治水でした。萩藩は、元小屋を笠松村八幡神社裏手において、工事規模は全長

700m、 普請箇所1,000余ヶ所に及んだと言われています。

岩国藩は、現在の海津市の長良川筋および揖斐川筋を担当し、元小屋は海津市平田町野寺に置きました。小浜藩は、桑名市多度町七郷に元小屋を置いていましたので、岩国藩担当区域の下流海までの区域が担当区域と考えられています。

岩国藩は、大榑川洗堰などを実施したことが明らかになっていますが、萩藩や小浜藩の工事内容は不明のままです。

3藩が支出した費用は26万両ほどと想定されています。また、この長州萩藩は文政3年(1820年)にも御手伝普請として費用の負担を命じられています。しかし、このような事績が埋もれたままとなっていましたが、昭和44年(1969年)岐阜県長州藩士顕彰会によって、この事績を長く後世に伝えるため顕彰碑が建立されました。 |

長州藩士顕彰碑

|