| (1) |

御手伝方への負担過重抑止 |

| |

89名の犠牲者を出した宝暦治水に学んで、幕府方は、発令した普請心得などで 資材高騰厳禁など御手伝方への負担過重を抑制しようという配慮が見られる。 |

| (2) |

御手伝方の派遣藩士数は1100人以上

| 長州宗家萩藩 |

800人 |

| 長州支藩岩国藩 |

160人 |

| 越前小浜藩 |

140人 |

|

| (3) |

普請箇所は計300箇所以上(追加普請を含む) |

| |

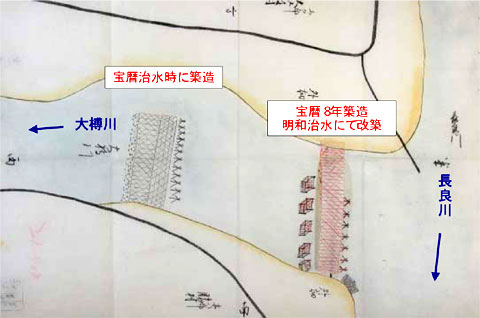

明和2年木曽三川中下流域で発生した水害復旧に幕府は国役普請で対処していた が、対処できず、長州(萩)藩36万石と支藩岩国藩6万石及び小浜藩6万石の御 手伝普請となった。そのため、普請箇所の半数以上は、堤切所・欠所の復旧と補強 工事であった。大工事としては、岩国藩が担当した大槫川洗堰(200メートルの 石積堰)や万寿悪水圦樋の改修、萩藩が分担した牛牧閘門の改修であった。 |

| (4) |

難工事の大榑川洗堰改修には岩国の穴生(あのう)石工技術が生かされた |

| |

宝暦治水で築造された大榑川洗堰は、完成してまもない宝暦5年5月の出水で大破し、組合が応急修理を行ったが、幕府は、宝暦8年、分派口側に位置を移動し、改築した。その洗堰も損傷が大きくなったため、明和の御手伝普請で改築された。

錦帯橋で名高い岩国藩は、橋梁の橋脚、橋台を築造する高度な石積、石敷技術を持つ「穴生(あのう)」と呼ばれる石工技術陣を有していた。その技術が、石積の堰である大榑川洗堰の改築に活用された。 |

| (5) |

普請の総額は金25万両以上(〜30万両)所領高 年間通常年支出額への割合

| 長州宗家 萩藩 |

20万両 |

(〜24万両) |

36万石 |

40%ほど |

| 長州支藩岩国藩 |

4万両 |

|

6万石 |

100%ほど |

| 小浜藩 |

1万両 |

( 〜2万両) |

6万石 |

20%ほど |

総額25万両(〜30万両)は、宝暦治水が40万両とされており、それに次ぐ大型普請であった。

史料が揃って伝存されている岩国藩では、1年間の総支出額に相当する大出費の ため、大阪・江戸での借財では追い付かず、藩内の有力町人・農民や藩士からも献 金を募り、藩を挙げての対応をしたが、借財返済は江戸時代末になっても終わらな かった、という。

|