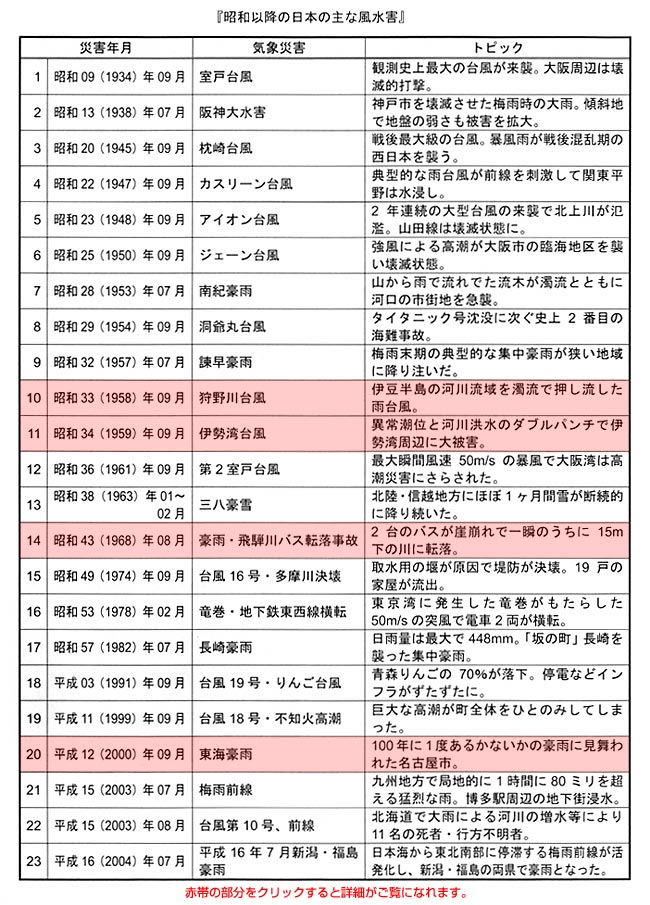

| 用 語 | よ み | 解 説 |

|---|---|---|

| 流域 | りゅういき | 一つの河川に降った雨が集まってくる範囲。 |

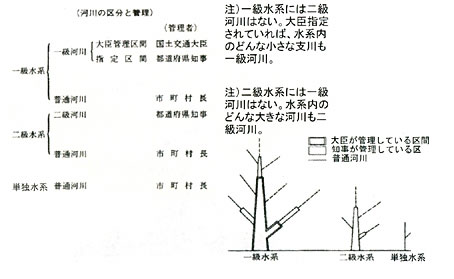

| 水系 | すいけい | 同じ流域内にある河川、湖沼、水路の総称。一級水系、二級水系、単独水系などがある。 |

| 本川 | ほんせん | その水系を代表する河川。本川は一般的に水量、長さなどが同一水系の中で、最も大きい場合が多い。 |

| 支川 | しせん | 他の川に合流する河川。本川に合流しているもの、支川に合流しているものがある。 |

| 派川 | はせん | ある川から分かれて流れる河川。派川には放水路など人工的に分岐させたものがある。 |

|

||

| 一級水系 | いっきゅうすいけい | 洪水被害や水利用などの観点から特に重要性の高い水系として、国が政令で指定した水系。利根川、淀川など現在全国で109水系が指定されている。 |

| 一級河川 | いっきゅうかせん | 一級水系にある河川、湖沼で、特に重要な区間は国土交通大臣が管理し、その他の区間は都道府県知事が管理している。 |

| 二級河川 二級水系 |

にきゅうかせん にきゅすいけい |

一級水系以外の水系の河川、湖沼のうち、都道府県知事が管理している河川を二級河川という。二級河川のある水系を二級水系という。 |

| 普通河川 | ふつうかせん | 一級河川及び二級河川以外の河川、湖沼、水路などで、市町村長が管理している区間を普通河川という。このうち改修などを進めるために特に指定したものを準用河川という。 |

|

||

| 放水路 捷水路 |

ほうすいろ しょうすいろ |

河川が曲がっている所を直線的にするなど、洪水を安全に速く流下させるために人工的に開削する水路。海、湖、違う川と繋ぐ水路を「放水路」、同じ川を繋ぐ水路を「捷水路」という。 |

|

||

| 洪水 | こうずい | 大雨や雪どけなどによって河川流量が普段より増大したり、氾濫すること。 |

| 氾濫 | はんらん | 河川などの水があふれ広がること。 |

| 溢水 越水 |

いっすい えっすい |

川などの水があふれ出ること。 堤防がないところでは「溢水」、堤防のあるところでは「越水」を使う。 |

| 浸水 冠水 |

しんすい かんすい |

洪水による氾濫によって住宅や田畑が水につかること。住宅などが水に浸かることを「浸水」、田畑や道路などが水に浸ることを「冠水」という。 |

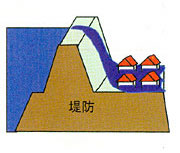

| 外水氾濫 | がいすいはんらん | 河川の堤防から水が溢れ又は破堤して家屋や田畑が浸水すること。 |

|

||

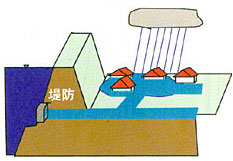

| 内水氾濫 | ないすいはんらん | 堤防から水が溢れなくても、河川へ排水する川や下水路の排水能力の不足などが原因で、降った雨を排水処理できなくて引き起こされる氾濫。 |

|

||

| 水位 | すいい | 河川などの水面の位置を観測所毎に設定した基準面からの高さで示した値。 |

| 水防団待機水位 | すいぼうだんたいきすいい | 出水時に水防体制を整え、水位状況の確認が必要となる水位。 |

| はん濫注意水位 | はんらんちゅういすいい | 出水時に水防団が出動の準備をする水位。 |

| 出動水位 | しゅつどうすいい | 出水時に水防団が出動する水位。 |

| 避難判断水位 | ひなんはんだんすいい | 避難判断の参考の1つとなる水位。 |

| はん濫危険水位 | はんらんきけんすいい | 洪水による堤防の決壊や無堤部からの浸水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる恐れのある水位。 |

| 計画高水位 | けいかくこうすいい | 河川整備の目標としている水位。この水位の水を安全に流すよう堤防は設計される。 |

| 余裕高 | よゆうだか | 計画高水位に達した水が波うったり、流木などが流れてきても安全なように堤防の高さに持たせた余裕。 |

|

||

| 堤防 | ていぼう | 川の水が氾濫しないことを目的としてつくられた構造物。 |

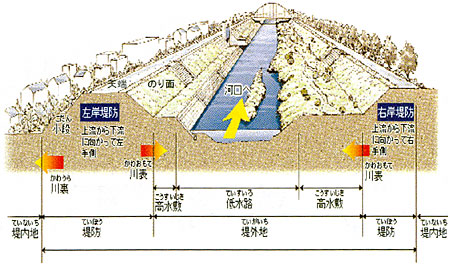

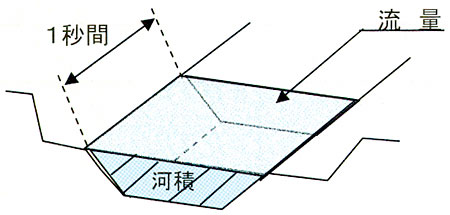

| 左岸・右岸 | さがん・うがん | 河川を上流から下流に向かって左側が「左岸」・右側が「右岸」。 |

| 川表・川裏 | かわおもて・かわうら | 堤防の川側が「川表」、住宅や町などがある側が「川裏」。 |

| のり面 | のりめん | 堤防などの斜面。 |

|

||

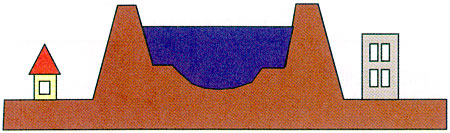

| 低水路 | ていすいろ | 通常(洪水でない時)川の水が流れる部分。 |

| 河川敷 | かせんじき | 低水路より一段高く、洪水の時には川の水が流れるところ。グラウンドや公園など、さまざまな形で利用される。 |

| 天端 | てんば | 堤防の一番高い面。天端は道路として利用されている所もある。 |

| 堤内地・堤外地 | ていないち・ていがいち | 堤防の河川側が「堤外地」、住宅や町などがある側が「堤内地」。もともと輪中の地区など土地を堤防で囲んで人が住んでいたため、「堤内地」という言葉が生まれた。 |

|

||

| 高潮堤 | たかしおてい | 河口付近の河川堤防で高潮を考慮してより高くつくられている堤防。 |

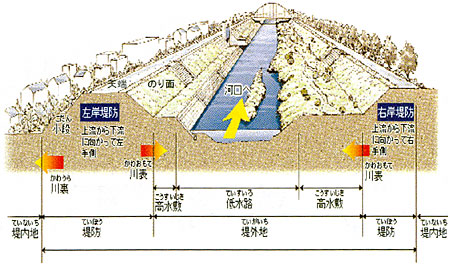

| 越流堤 | えつりゅうてい | 洪水が起きないように遊水地(一時的に洪水の水をためておく池)などに計画的に水が流れるよう、周辺の堤防より低くした堤防のこと。普段は水を止め、洪水時に水が流れる。 |

|

||

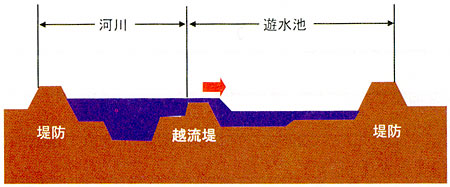

| 流量 | りゅうりょう | ある地点を1秒間に水が流れる量。 |

|

||

| 水位観測所 流量観測所 |

すいいかんそくじょ りゅうりょうかんそくじょ |

河川の水位や流量を測るために設けられた場所。洪水予報はその河川の代表的な観測所で観測された水位・流量の値を基準にして警報・注意報が発表される。 |

| 既往最高水位 | きおうさいこうすいい | 過去に観測された最高水位。 |

| T.P. | てぃー・ぴー | TokyoPeilの略。東京湾平均海面ともいう。地図に示される標高。 例:T.P.3,000m=標高3,000m |

| 洪水ハザードマップ | こうずいはざーどまっぷ | 破堤、氾濫等の水害時における人的被害を軽減することを目的として、市町村において作成される地図。地図には浸水の範囲や深さ、避難場所、避難経路などの情報が記載されている。 |

| 天井川 | てんじょうがわ | 川の底が周辺の土地より高くなっている河川。 |

|

||

| 漏水 | ろうすい | 河川の水位が上がることにより、その水圧で堤防や地盤の中に水みちができて、川の水が漏れること。漏水した状態が長時間続くと堤防が弱くなり、危険性が高まる。 |

|

||

| 深掘れ | ふかぼれ | 激しい川の流れや波浪などにより、堤防の土が削り取られること。深掘れを受けた箇所が広がると堤防が弱くなり、危険性が高まる。 |

|

||

| 堤防斜面の崩れ | ていぼうしゃめんのくずれ | 雨の浸透や川の流れなどにより、堤防の斜面が崩れること。連続して生じると堤防が弱くなり、危険性が高まる。 |

|

||

| (堤防の)決壊 | (ていぼうの)けっかい | 堤防が崩壊し、川の水が堤防から流れ出ること。堤防斜面の崩れや深掘れ、漏水が増水した川で起こると、決壊が引き起こされる原因となる。 |

|

||

| 重要水防箇所 | じゅうようすいぼうかしょ | 堤防が周りに比べて低かったり小さかったりする箇所、過去の洪水で堤防が損壊した箇所など、洪水時に堤防が損壊する恐れが高く、厳重な警戒が必要な箇所。 |

| 多目的ダム | たもくてきだむ | 多目的ダムは、主に洪水調節、水道用水、工業用水、農業用水等の利用のための容量の確保や発電など一つのダムで多くの目的を持っている。そのうちダムによる洪水調節は、水を貯めて下流の川を氾濫しないように制御するものである。その他、ダムには単一の目的を持った治水ダム、水道用水専用ダム、工業用水専用ダム、農業用水専用ダム及び発電ダムがある。 |

|

||

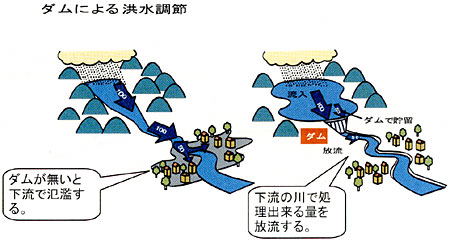

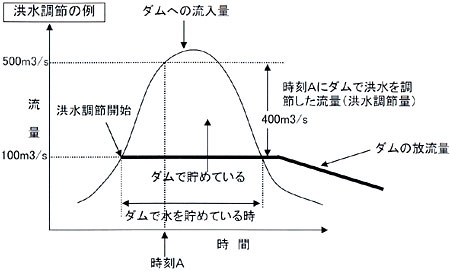

| 洪水調節 | こうずいちょうせつ | 洪水調節は、ダムに水を貯めて、下流の河道で処理できる量を流すものである。わが国の河川では、ヨーロッパ等の河川に比べると、川の長さが短く勾配が急なため、滝のように勢いよく流れる川が多いという特徴があり、降った雨が下流にすべて流れないようにダムによって流れる量を調節することが有効である。 |

|

||

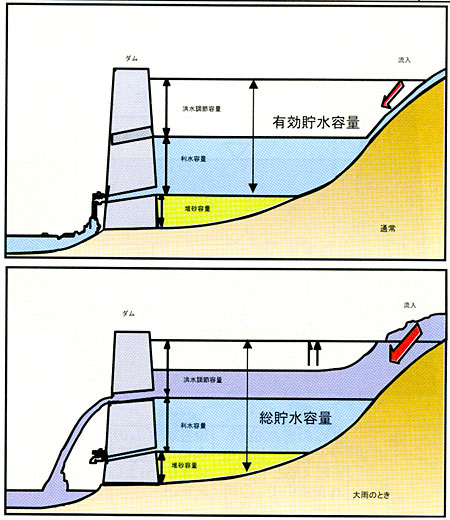

| 総貯水容量 | そうちょすいようりょう | ダムの大きさを示すもので、堆砂容量、利水容量、洪水調節容量を全部合計した総容量 |

| 有効貯水容量 | ゆうこうちょすいようりょう | ダムの総貯水容量から堆砂容量を除いた容量で、ダムとして使用可能な容量 |

| 洪水調節容量 | こうずいちょうせつようりょう | 洪水調節に使用する容量。(通常、空となっている) |

| 利水容量 | りすいようりょう | 水道水、工業用水、農業用水等利水に利用される容量(通常、水を貯める容量) |

| 堆砂容量 | たいしゃようりょう | 一定期間(一般には100年間)にダムに貯まると予想される土砂を貯えるための容量 |

|

||

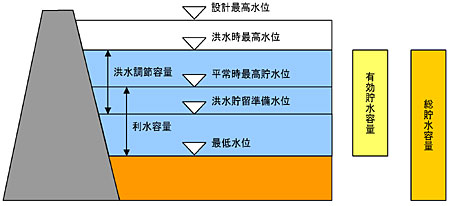

| 設計最高水位 | せっけいさいこうすいい | ダムの安全性が保たれる最高の水位。 |

| 洪水時最高水位 | こうずいじさいこうすいい | 通常、洪水調節に使用する最高の水位。 |

| 平常時最高貯水位 | へいじょうじさいこうちょすいい | 平常時にダムに貯められる最高の水位(下流で使われる上水道用水、工業用水等のための容量の最高水位で、平常時に水を貯められる最高水位)。 |

| 洪水貯留準備水位 | こうずいちょりゅうじゅんびすいい | 夏場、大きな洪水が発生するため平常時に貯められることとした水位を下げて、その容量を大きくとるために、平常時最高水位よりも水位を低下させる場合の水位(梅雨入り頃、水位を低下させる)。 |

|

||

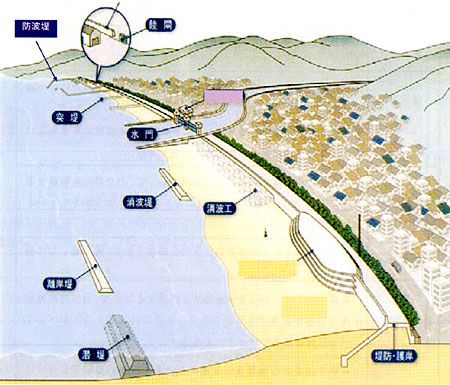

| 堤防・護岸 | ていぼう・ごがん | 潮位の上昇や高い波が陸上に侵入してこないように、土をもりあげて、コンクリートなどで覆った構造物の総称をいう。護岸は、土をもりあげずに高さを変えないように海岸線をコンクリートなどで覆った構造物をいう。 |

| 離岸堤・ 人工リーフ |

りがんてい・ じんこうりーふ |

波の勢いを弱めるために沖合に海岸線に平行に作られる構造物。また、海岸の砂が波で沖に取られるのを防ぐ効果もある。目的は同じだが、人工的な浅瀬をつくる構造物を人工リーフ(潜堤)という。 |

| 防波堤 | ぼうはてい | 港湾などで、海からの高い波を防ぎ、水域の波を静かにする構造物。 |

| 突堤 | とってい | 砂が横に流されるのを防ぐ目的で、一定の間隔で数本から数十本、海岸線に直角に設置された構造物。 |

|

||

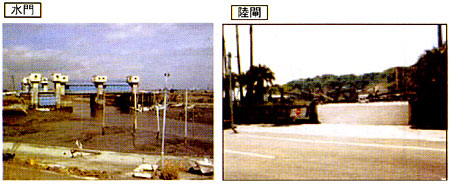

| 水門・陸閘 | すいもん・りくこう | 潮位の上昇や高い波から陸地を守るために河川や排水路を横切って設置される構造物で、水をせき止める。同じ目的で道路や通路に設置される構造物を陸閘という。 |

|

||

| 高波 | たかなみ | 被害をもたらすような高い波。何m以上という定義はない。 海岸部では高波に注意してください。 |

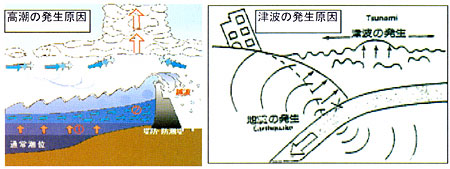

| 高潮 | たかしお | 台風や低気圧によって起こる強風や気圧の変化などが原因で潮位がいつもより高くなる現象をいう。 高潮の恐れがありますので、海岸部では注意してください。 |

| 津波 | つなみ | 海底で発生する地震で生じる大きな波をいう。海岸沿いの山体崩壊や海底地すべりで起こることもある。 津波の恐れがありますので念のため注意してください。 |

| 越波 | えっぱ | 堤防よりも高い波が来た場合に、海水が陸側へ流入することをいう。 越波により浸水の恐れがあります。 |

| 決壊 | けっかい | 高波等により堤防が壊れて崩れることをいう。 堤防の決壊の恐れがあります。 |

|

| 用 語 | よ み | 根拠法 | 実施者 | 対象者 | 解 説 |

|---|---|---|---|---|---|

| 警報 | けいほう | 気象業務法 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

重大な災害の起こる恐れのある旨を警告して行う予報。 |

| 注意報 | ちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

災害のおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。 |

| 気象情報 | きしょうじょうほう | 気象業務法、 気象官署予報業務規則 |

気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

気象庁の予報に関係のある台風その他の異常気象等についての情報を、一般及び関係機関に対して具体的にすみやかに発表するもの。 |

| 注意報警報は以下のように現象名を付して発表する。 大雨警報 大雨注意報 雷注意報 洪水警報 洪水注意報 乾燥注意報 暴風警報 強風注意報 濃霧注意報 暴風雪警報 風雪注意報 霜注意報 大雪警報 大雪注意報 なだれ注意報 波浪警報 波浪注意報 低温注意報 高潮警報 高潮注意報 着雪注意報 着水注意報 融雪注意報 |

|||||

| 大雨警報 | おおあめけいほう | 気象業務法、 気象業務法施行令 |

気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

大雨による災害が予想されるときに発表する。大雨による災害には、短時間の強い雨によるものと、長い期間降り続く雨によるものとがあるので、大雨警報や大雨注意報の基準は、1時間降水量、3時間降水量、24時間降水量を設定している。 |

| 大雨注意報 | おおあめちゅういほう | 気象業務法、 気象業務法施行令 |

気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 大雪警報 | おおゆきけいほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

大雨により災害の発生が予想される場合に発表する。12時間か24時間の降雪量あるいは積雪の差により基準を決めている。例えば大雪注意報の基準は、稚内では12時間降雪量30センチ、東京では24時間降雪量5センチ(多摩西部10センチ)となっている。 |

| 大雪注意報 | おおゆきちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 洪水警報 | こうずいけいほう | 気象業務法、 気象業務法施行令、 水防法 |

気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

大雨に伴う洪水により災害が予想される場合に発表する。河川の水が増し、そのために低い土地に浸水すること等によって災害がおこるおそれがあると予想される場合や、大雨、長雨、融雪等の現象により河川の水が増し、そのために河川の堤防、ダムに損傷を与える等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合にも洪水注意報または洪水警報を発表する。大雨警報、注意報と同等の基準を設定しているところが多い。 |

| 洪水注意報 | こうずいちゅういほう | 気象業務法、 気象業務法施行令、 水防法 |

気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 暴風警報 | ぼうふうけいほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

暴風や強風により災害の発生が予想される場合に発表する。警報の場合は平均風速が概ね20m/s、注意報の場合は平均風速が概ね10m/sを超える場合を基準として設定するところが多いが、地方により異なる。 |

| 強風注意報 | きょうふうちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 暴風雪警報 | ぼうふうせつけいほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

暴風雪や風雪によって災害の発生が予想される場合に発表する。風速の基準は、暴風警報や強風注意報と同じであるが、雪による視程障害を伴う場合は、暴風雪警報や風雪注意報を発表する。 |

| 風雪注意報 | ふうせつちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 高潮警報 | たかしおけいほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

(1)台風や発達した低気圧による海面の異常上昇により災害の発生が予想される場合に発表する。 (2)異常潮による海面上昇の場合に発表する。 |

| 高潮注意報 | たかしおちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

| 波浪警報 | はろうけいほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

風浪、うねりなどによって災害の発生が予想される場合に発表する。基準は有義波高で決める。 |

| 波浪注意報 | はろうちゅういほう | 気象業務法施行令 | 気象庁 | 防災機関、 報道機関、 住民 |

|

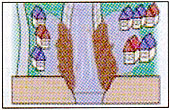

| 水防活動 | すいぼうかつどう | 水防法 | 水防管理団体・ 水防団 |

川が大雨により増水した場合に、堤防の状態を見回る。そして、堤防などに危険なところが見つかれば、壊れないうちに土のうを積んだりシートを設置するなどして堤防を守る。このような水害の被害を未然に防止軽減する活動を総称して水防活動という。 水防活動のイメージ |

|

| 水防管理団体・ 水防管理者 |

すいぼうかんりだんたい・ すいぼうかんりしゃ |

水防法 | その区域の水防に関して責任をもつ団体。市町村単独の場合と、幾つかの市町村が集まって水防事務組合や水防予防組合を組織する場合がある。 水防管理団体である市町村の長、または水防事務組合、水防予防組合の管理者をいう。  |

||

| 水防事務組合 | すいぼうじむくみあい | 水防法 | 市町村が単独で水防に関する責任を果たすことが難しい場合などに、複数の市町村が共同して責任を果たすために設置する。例として、淀川左岸水防事務組合(8市)、淀川右岸水防事務組合(6市1町)などがある。 | ||

| 水防予防組合 | すいぼうよぼうくみあい | 水害予防組合法 | 水害の防御という共通の目的を持つ人々が結合した地縁的な法人である。都道府県知事が、市町村の区域を越えて統一的な水防を行う必要があると判断した区域において組織される。 | ||

| 水防団 | すいぼうだん | 水防法 | 水防管理団体が水防活動を行うために設置する団体である。多くの場合、消防団が水防活動を行っているが、消防団とは別に設置することができる。指定水防管理団体では、消防機関が十分に水防活動を行えない場合には、水防団を設置しなければならない。 | ||

| 洪水予報 | こうずいよほう | 水防法、 気象業務法 |

国土交通大臣、 気象庁長官、 都道府県知事 |

水防団、 住民 |

河川で洪水が生じるおそれがある場合に発表される。国土交通省または都道府県知事が、気象庁と共同して、洪水が生じるおそれを広く周知するために発表する。洪水注意報、洪水警報の2種類があり、これらを補足するために洪水情報が発表されることもある。個別の河川毎に、その状況を水位、流量又は雨量の現況値と2〜3時間先の予測値を示して発表される。 |

| 浸水想定区域 | しんすいそうていくいき | 水防法 | 国土交通大臣 又は都道府県知事 |

関係市町村長へ 通知 |

洪水により河川の氾濫等が生じた時に浸水が予想される区域。水防法で、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報指定河川について氾濫した場合の浸水が想定される水深を公表し、関係市町村に通知することになっている。 |

| 水防警報 | すいぼうけいほう | 水防法 | 国土交通大臣、 都道府県知事 |

水防団 | 河川、湖沼または海岸で洪水や高潮による損害が祖湯汁おそれがある場合に発表される。国土交通省または都道府県が、水防管理団体の水防活動に指針を与えるために発表する。一般的に、待機、準備、出動、警戒、解除の警報種類がある。個別の河川等毎に現況の水位の段階に応じて発表される。 |

| 水防計画 | すいぼうけいかく | 水防法 | 都道府県、 指定水防管理団体 |

水防団 | 都道府県知事が、水防事務の調整及びその円滑な実施のために定める計画を水防計画という。また、指定水防管理団体の長は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定めなければならない。水防計画には、以下の内容を定める。(1)水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門等の操作、(2)水防のための水防団及び消防機関の活動、(3)水防管理団体同士における協力および応援、(4)水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用。 |

| 水防協議会 | すいぼうきょうぎかい | 水防法 | 都道府県、 指定水防管理団体 |

都道府県及び指定水防管理団体が、水防計画の内容その他水防に関し重要な事項を審議するために、j必要に応じて設置するもの。水防協議会の会長は、都道府県が設置するものは知事、指定水防管理団体が設置するものはその水防管理者である。委員となる者は、以下のとおりである。(1)河川管理者、気象台、消防、警察、自衛隊など関係行政機関の職員、(2)水防団、通信会社、電力会社など水防に関係のある団体の代表者、(3)学識経験のある者 |