整備局トップ > 河川部トップ > 中部地方ダム等管理フォローアップ委員会 > 木曽三川の治水・利水の概要

木曽三川の治水・利水の概要

木曽三川の治水・利水の概要

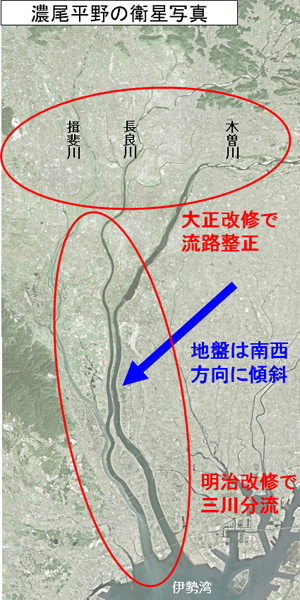

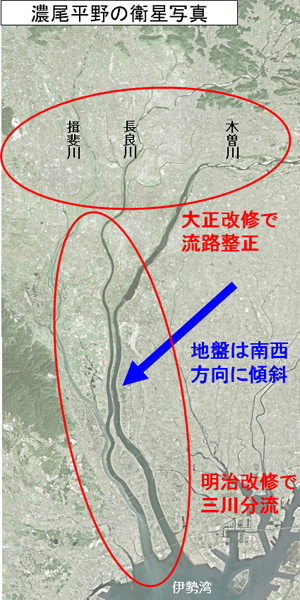

木曽三川の治水を考える上での地形的・歴史的背景

- 濃尾平野は、地殻変動により南西方向に傾斜。木曽三川は、濃尾平野西部に集中し分合流を繰り返した。

- 明治改修で下流部の三川を分流。大正改修で扇状地の流路を整正。平野部のかなりの区間が人工河川。

濃尾平野の衛星写真

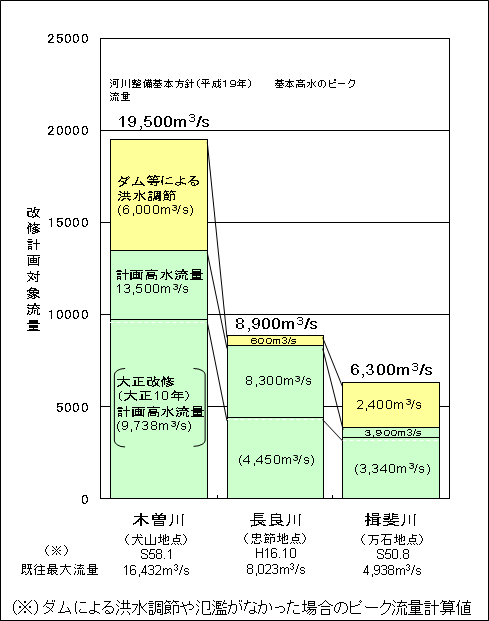

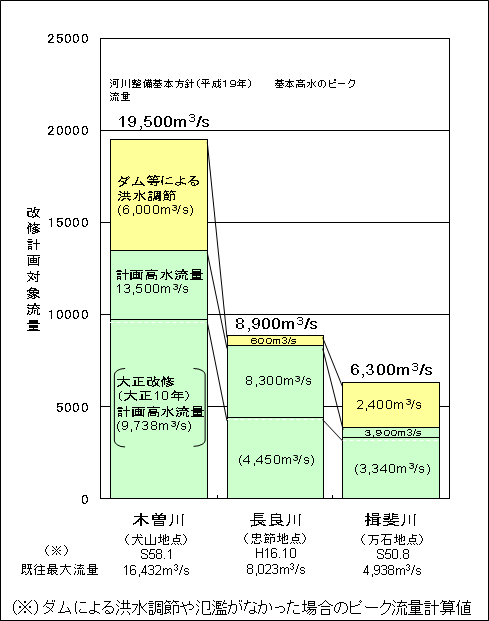

- 大正改修の計画高水流量に対する現在の基本高水のピーク流量は、三川とも約2倍。

- 木曽川では増分の約6割、揖斐川では増分の約8割をダムによる洪水調節で対応。

- 長良川はダムの適地が殆どないため、約9割を河道改修で対応。

改修計画対象流量の配分

木曽三川の既設ダム分布図(発電ダムを含む)

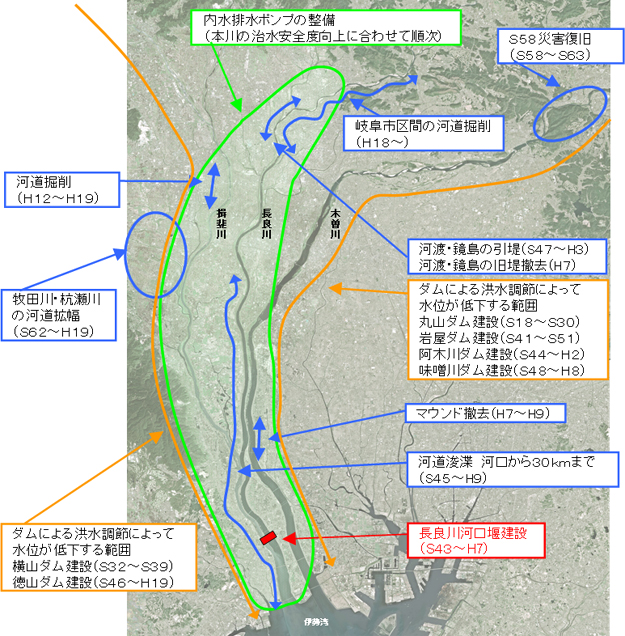

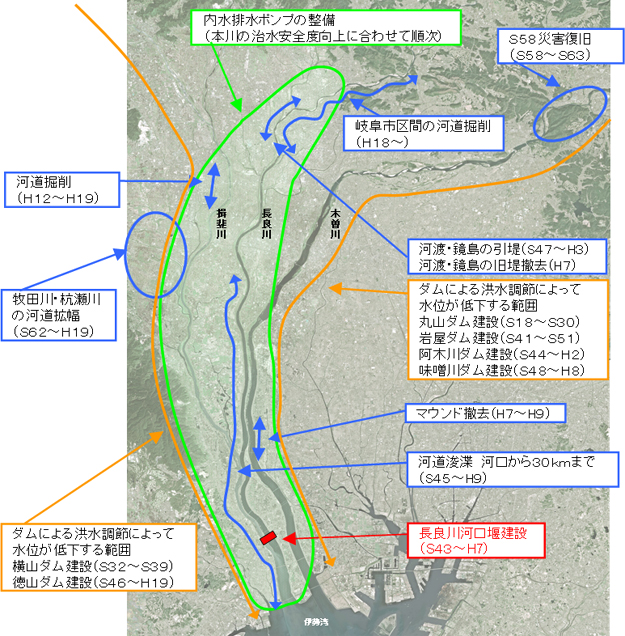

木曽三川における戦後の主な治水事業の経緯

- 木曽川、揖斐川は、丸山ダム(昭和30年完成)、横山ダム(昭和39年完成)により洪水調節効果が早くから期待できたことから、流下能力不足箇所を個別に改修。

- 一方、長良川は、ダムによる洪水調節が無く上流側の改修を先行すると、下流側の危険性が増すことから、下流から順番に改修。

- 長良川、揖斐川沿川は低平地であり、河川改修に合わせて順次内水排水ポンプを増強。

- 長良川では、平成16年の既往最大出水でも、改修の進んだ岐阜市より下流で被害は少なかったが、上流では越水被害大。

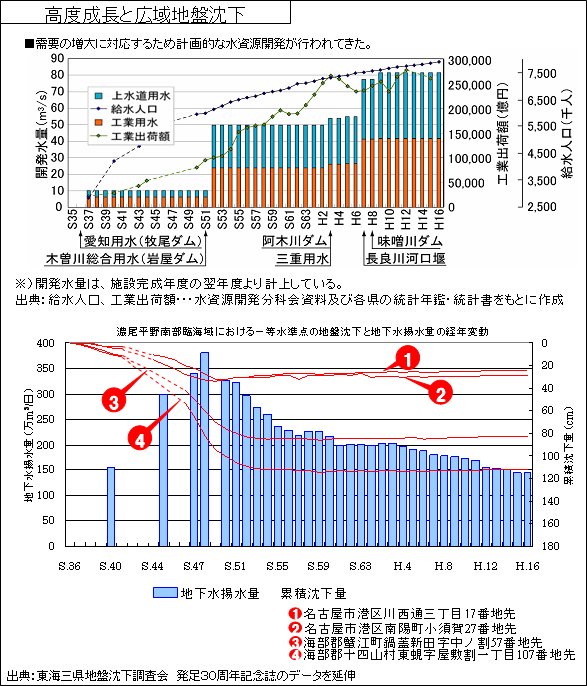

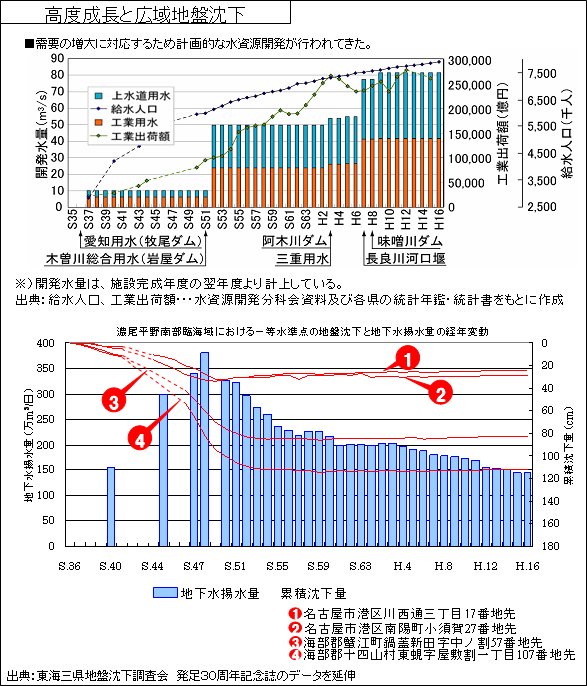

木曽川水系の利水を考える上での歴史的背景

- 戦後の急激な都市化と生活様式の向上、産業発展により都市用水の需要が急増。

- 地下水の過剰揚水による広域地盤沈下対策として、地下水から河川水への転換により、河川水の需要が急増。

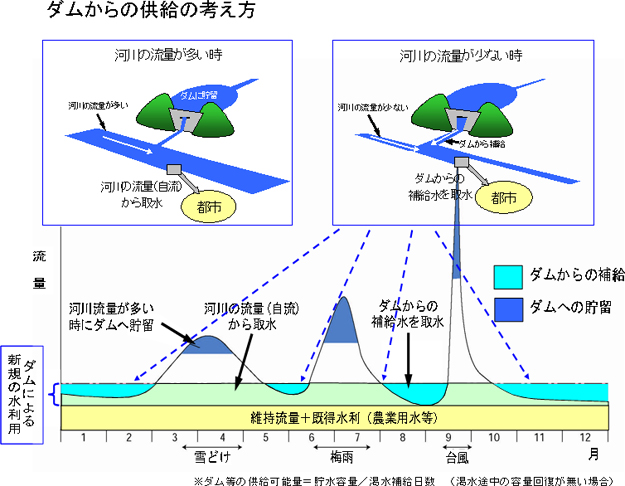

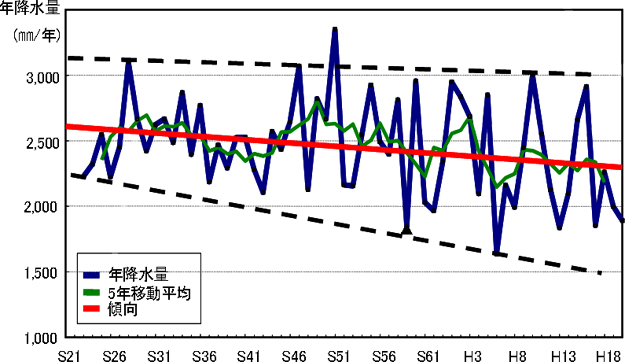

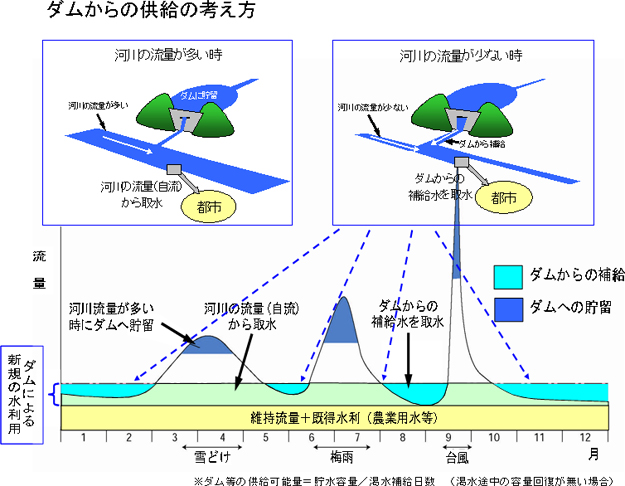

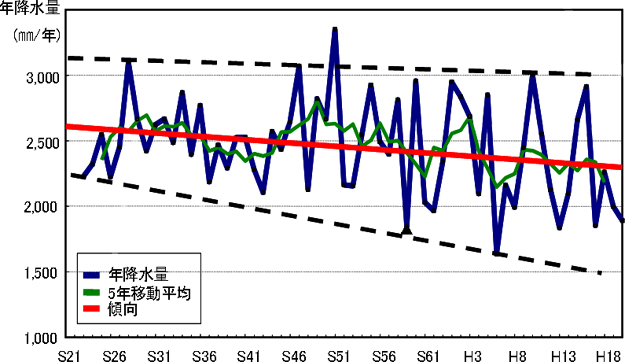

- ダム等による安定供給可能量は、降雨状況に大きく影響を受ける。近年の少雨化傾向による供給実力の低下を踏まえ、近年20年に2回程度発生する渇水に対して、安定的な水利用を可能とすることを目標。

降水量経年変化

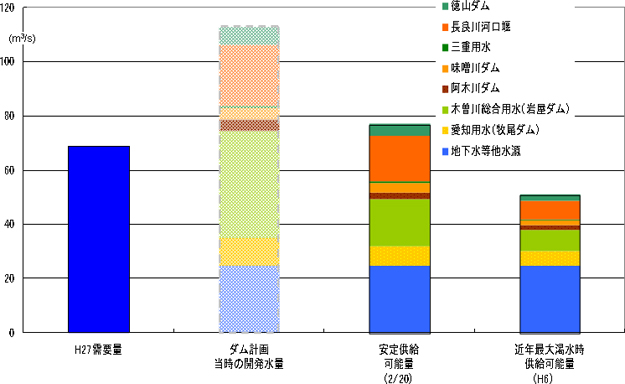

- 木曽川水系の水利用は、既に農業用水や発電用水として利用されており、都市用水需要の3分の2をダム等による水資源開発で対応。

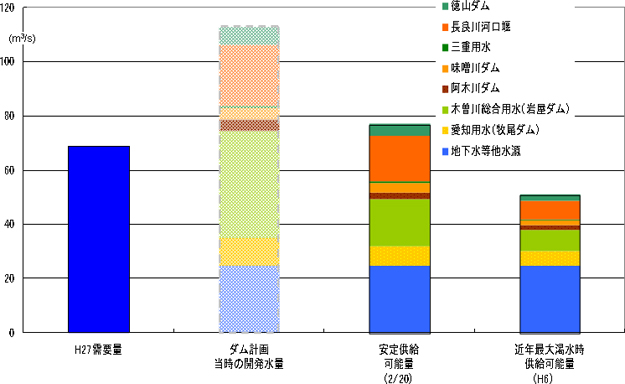

水需給バランス

木曽川水系の需給バランスの現状

- 近年の少雨傾向で渇水が頻発、特に平成6年渇水では長期間にわたりダムが枯渇するとともに地盤沈下も進行。

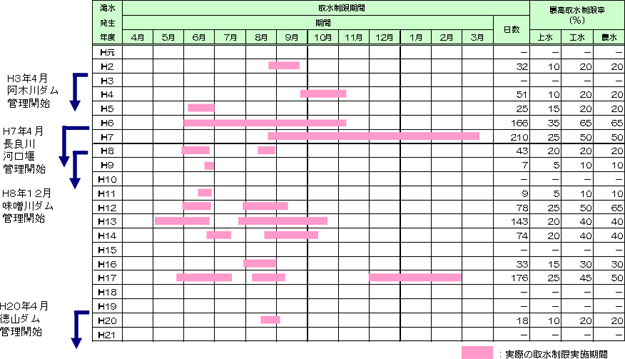

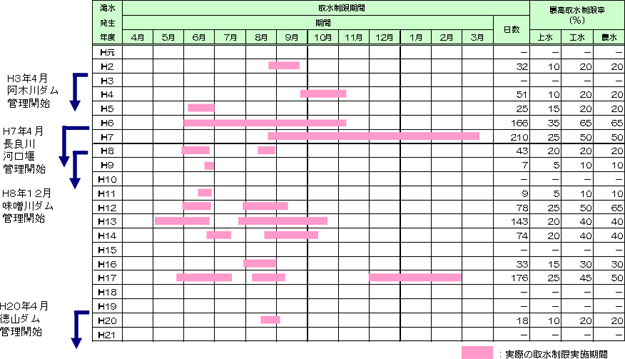

木曽川の取水制限実績

- 近年の少雨傾向で渇水が頻発、特に平成6年渇水では長期間にわたりダムが枯渇するとともに地盤沈下も進行。

- 関係者による渇水調整のもとに、発電ダムからの緊急放流や、農業用水の最大60%の取水制限等により、ダムからの補給に代わり都市用水として利用することができた。

- ダムを水源とする水道用水は最大35%、工業用水や農業用水は最大65%という厳しい取水制限。

- 水道用水は愛知県知多半島などの9市5町で最長19時間断水、工業用水では工場の操業停止や減産、農業用水関係では農作物への被害など生産被害総額約512億円が発生するなど、市民生活や社会経済活動に大きな影響を与えた。

平成6年のダム枯渇写真等

平成6年の渇水による影響

- 水道用水

- 知多半島等の9市5町で最長19時間の断水

- 瀬戸市等の約380,000戸で一時的に断水

- 岐阜県内の約600戸で断水、約2,700戸で出水不良

- 名古屋市内の約75,000戸で出水不良

- 工業用水

- 愛知県で操業短縮による減産分等により、約303億円の被害発生

- 三重県で生産調整や操業短縮により約150億円の被害発生

- 生産ラインの一部停止

- タンクローリーによる水運搬

- 農業等

- 愛知県で農水産物や街路樹で約21億円の被害発生

- 三重県で農林水産物や家畜等で約10億円の被害発生

- 岐阜県で農林水産物や家畜・街路樹等で約28億円の被害発生

- 送水量絞込み、通水時間短縮

- 配水操作(分水パルプ、給水栓)に対する労力負担増大

- その他被害

- 魚貝類のへい死

- 長良川鵜飼の上流区間での公演中止

- 木曽川ライン下り運休

↑ページのトップへ戻る