『頼朝公大井川行列図』

芳艶は、天保生まれ、慶応2年(1866)没の歌川派国芳系の画家。『東海道』『万国人物図絵』などが代表作。(島田市博物館所蔵)

東海道の整備

徳川幕府は、慶長(けいちょう)九年(一六〇四)に街道整備政策の一つとして、宿場と宿場の間に松並木の植林を推奨した。この植樹は、軍事上の配慮であるという説もあるが、街道を行き来する旅人に夏は休息の木陰を与え、冬は積雪を防ぐ役割も果たした。

また、同じ年に日本橋を起点として一里(=三六町、一町は約一〇九メートル)ごとに街道の両側に一里塚が一対つくられ、塚には主として榎が植えられた。なぜ榎(えのき)なのかは、家康が「ええ木を植えよ」といったのを榎と聞き違えたなど、いくつかの逸話(いつわ)が伝えられている。いずれにしても成長が早く、枝葉がよく茂り、根が深く広がって塚を崩さないという榎の特性によるものであろう。

江戸時代の初め頃の道路は道幅も狭く、曲がりくねっていて、一度雨が降ればぬかるみとなる、きわめて通行困難な状況であった。

徳川幕府は慶長十七年(一六一二)に、大道小道とも水溜まりやぬかるみの所は砂石で敷き固め、道の脇には排水のための溝をつくることなどを命じているが、なかでも東海道は計画的に補修・整備が行なわれた。

慶長十八年(一六一三)、東海道を通ったイギリス人ジョン・セーリスは、「道路は大部分が平坦で、山にかかれば道は切り下げられており、おおむね砂と石からなる」と、幕府の道路整備を称賛している。

こうした東海道の伝馬制度・道路整備は、慶長八年(一六〇三)の徳川家康の征夷大将軍任命、慶長十年の秀忠の将軍襲職(しゅうしょく)にともなう大軍勢の上洛、家康の駿府在城による江戸・駿府(すんぷ)の二元政治の展開によっていっそう促されることになる。

元和(げんな)元年(一六一五)、大坂夏の陣における大量の軍勢・武器・物資の運送、島原の乱鎮圧のための軍隊の派遣、さらには寛永(かんえい)十二年(一六三五)の参勤交代制度の開始によって東海道を往来する人や物は激増した。これにより街道筋の宿場では*本陣(ほんじん)・旅籠屋(はたごや)等の整備がなされ、東海道は幹線道路としての賑わいを見せることとなったのである。

元禄(げんろく)三年(一六九〇)にオランダ商館の医師として来日した**ケンペルは、元禄三年・四年とオランダ商館長の江戸参府旅行に随行しているが、当時の街道について次のように記している。

陸路を行くと、第一の区間である西海道の一部と東海道では、その間にある町や村を除いて木陰をつくって旅行者を楽しませるように、松の木が街道の両側に狭い間隔でまっすぐに並んで植えてある。雨に対しては簡単な排水溝があって、低い畑地に流れるようになっているし、みごとな土堤が高く築かれているが、これは流れる雨水を防ぐためのものである。それゆえ旅行者は、雨続きの時にはぬかる地面を歩かなければならないが、普段はよい道が前方にひらけている。

(『ケンペル江戸参府紀行』)

*本陣

大名や旗本、公家が公用の旅で宿泊した宿。参勤交代では本陣に藩主と小姓が宿泊し、脇本陣に家臣が宿をとった。本陣は地方の旧家が役を仰せつかったが、ほとんど名誉職的なもので、宿泊料ではなく謝金が支払われ、採算のとれるものではなかったという。

**ケンペル

ドイツ人の医学・博物学者エンゲルベルト・ケンペルは、東インド会社に就職し、長崎出島商館付きの医官として来日。帰国までの二年間精力的に日本の資料を集め、帰国後、祖国ドイツにて『廻国奇観(かいこくきかん)』(全5部)を発表。『日本誌』はケンペルの死後に、『廻国奇観』など彼の残した原稿を編集して刊行された。

江戸時代の川渡り

徳川家康による街道の整備は、江戸を中心とする交通網の整備であった。なかでも東海道・中山道・日光街道・奥州道中・甲州道中は「五街道」と呼ばれ、それに付属する街道とともに道中奉行が支配した。これに対して五街道から直接分かれる道、あるいは延長の道を「脇往還」といい、こちらは鑑定奉行支配であった。

江戸幕府は、全国支配の貫徹や京都の公家との関係、江戸を防御する目的から五街道筋には親藩や譜代藩を配置したり、天領として直接支配下に置くなどの対策を講じた。とくに東海道は公家=京都と武家=江戸とを結ぶ道路であり、また参勤交代の諸大名が数多く通行する「おもての道」である(中山道はそれに続く「うらの道」と呼ばれた)。

「おもての道」東海道には、箱根と新居に関所を設けて東海道を往来する人々や荷物を厳しく取り調べた。

また大河川には橋を架けず、六郷川・馬入川・富士川・天竜川を船渡しとし、酒匂川・興津川・安倍川・大井川・瀬戸川は徒渡しとしたのも、その政治的な意図のあらわれであった。

その意味で、東海道はまさしく「政治の道」であった。

大井川の川越制度

大井川は東海道一の大河で、川幅も広く、また流れも一定でなく、いくつもの瀬に分かれていた。周辺の人々は常に氾濫の危険にさらされていたのである。

難儀(なんぎ)していたのは旅人も同じだった。*『駿河記(するがき)』には大井川について次のように記されている。

大井川は金谷と島田との間を流れ、遠江国と駿河国との国境になっている。この川の流れは急で、石をも飛ばすほどである。大雨洪水になると、一夜にして川瀬は淵のように変わってしまう。古くから大井川に舟渡しはなく、徒渡しであった。旅人は大雨洪水の時には、金谷・島田宿や隣の宿に滞在し、川明けを待った。川留めは二、三日あるいは五、六日のこともあれば、半月を越える場合もあった。旅人はこの川留めを難儀に思って、川を独力で渡ろうとして死亡する者が多かったという。

元和(げんな)二年(一六一六)に**林羅山(はやしらざん)(道春)が東海道を上りながら記した『丙辰紀行(へいしんきこう)』にも、「古くから橋が架けられなかったので、川の瀬を知らない旅人は、金谷宿で待ったり島田宿に泊まったり、渡ろうとして溺れる者もあり、かろうじて対岸に着く者もいる」とある。また、「島田の住人は自分の家が流されても、旅人の金を貪ることができると洪水を喜んでいる」とも述べている。

当時は、大井川に川越しの制度はなかったが、川を越す手伝いをする人々がいたようである。

*駿河記

駿河国の地誌の一つ。全39巻。安倍、有渡(うど)、益津(ましづ)、志太、庵原(いはら)、富士、駿東(すんとう)7都の地勢、山川、田園、戸口、交通、物産、名所、人物などが記されている。作者は島田宿の桑原藤泰(くわばらとうたい)。文化6年(1809)から調査にかかり、文化15年に完成している。

**林羅山

江戸時代初期の朱子学者。徳川家康の信任が厚く、2代将軍秀忠、3代家光、4代家綱と、家康以来4代の将軍に仕えた。

越すに越されぬ大井川 川留めと宿場

大井川は、通常の水の深さを二尺五寸(約七六センチメートル)と定められていた。大雨で川が増水して川水の深さが四尺(一・二メートル)になると馬越しが禁止され、四尺五寸で歩行越しも禁止された。さらに五尺まで増水すると、公用の御状箱の川越しも禁止された。

大井川では一年に十数回の川留めがあり、日数にして五〇日前後は川越しが禁止された。川留めになると一般庶民はもとより、大名・公家に至るまで大井川の両岸に逗留しなくてはならなかった。島田宿・金谷宿の両宿がいっぱいの場合には、近隣の宿場を利用した。

いったん、川留めになると、川明けまで一〇日前後かかることが多く、慶応(けいおう)四年(一八六八)には二八日間にも及んだという記録もある。旅人の難儀は大変なもので、路銀(ろぎん)を使い果たしてしまう人や、親の死に目に会えない人もいた。

滝沢馬琴(たきざわばきん)は、大井川の川留めの様子をこう記している。

連日の雨で大井川の往来が中止されているので、岡部から島田の間には諸大名がみちみちて、大変な賑わいをみせている。私は二十日の夕方に島田に入ったが、知り合いの因幡屋(いなばや)も森侯(もりこう)の本陣にも当てられていた。この家は旅籠ではないが、富裕な家はどこもこんな風である。仕方なく因幡屋の向かいの源六という家に泊まることにした。食事は因幡屋から運ばせた。満員の宿場内は手持ち無沙汰の旅人が小歌などを歌ったりしていて、江戸にいるのと変わらない。

天気が回復して増水していた川水が引き始めると「川明け」である。「川明け」にあたっては、まず安全に川越しをするための瀬踏(せぶ)みが行なわれ、「川明け」の合図とともに足止めされていた諸大名・公家・一般旅人が先を争っていっせいに川越しを行なった。

川留めは旅人には大変な迷惑であったが、近隣の宿場、特に島田・金谷宿は満員盛況の賑わいを見せた。そのため川役人は、容易に川明けをしなかったといわれている。

大井川と向坂弥平治

明治初年に静岡県内ではやった「改良数え歌」には、次のような一節がある。

九ツトセ 越すに越されぬ大井川

人力車(じんりきぐるま)で通行する

オヤびっくりし

慶長(けいちょう)以来二百数十年にわたって自由な通行が許されなかった大井川に橋が架けられ、その橋を人力車に乗ってアッという間に渡ってしまう、ほんのちょっと前までは想像もできなかったようなことが可能になった現実を、驚きの感情をこめて歌ったものである。

しかし、新政府によって渡船・架橋が許可されたからといって、さすがに天下にその名を知られた大井川は、簡単に架橋を許すような川ではなかった。

最初に架橋を提案したのは、飛騨大野の民選議員 戸塚左近衛門(とづかさこんえもん)という人物だった。彼は公議所(こうぎしょ)に対し次のような提案をしている。

大井川は諸街道の中でも最大の急流であり、橋脚を建てることすら困難なために昔から架橋ということを口に出す人もいなかった。さらに幕府の時代には、東海道の要衝として、関所として利用してきた。新時代が到来した今日、もはや旧態依然とした考え方にとらわれていてはならない。維新の手始めとして大井川架橋に取組み、天下に政府の力を示すべきである。

彼は、具体的な資金の調達および償還方法について述べた後、経費の面からいって、舟橋がよいと結論している。

新政府の威信にかけてこの大事業を推進すべきであるとのこの建議は、政府を動かすには至らなかったが、人間の力でなんとか川を征服できないかと工夫をめぐらしている人々には、十分すぎるほどの刺激を与えることになった。

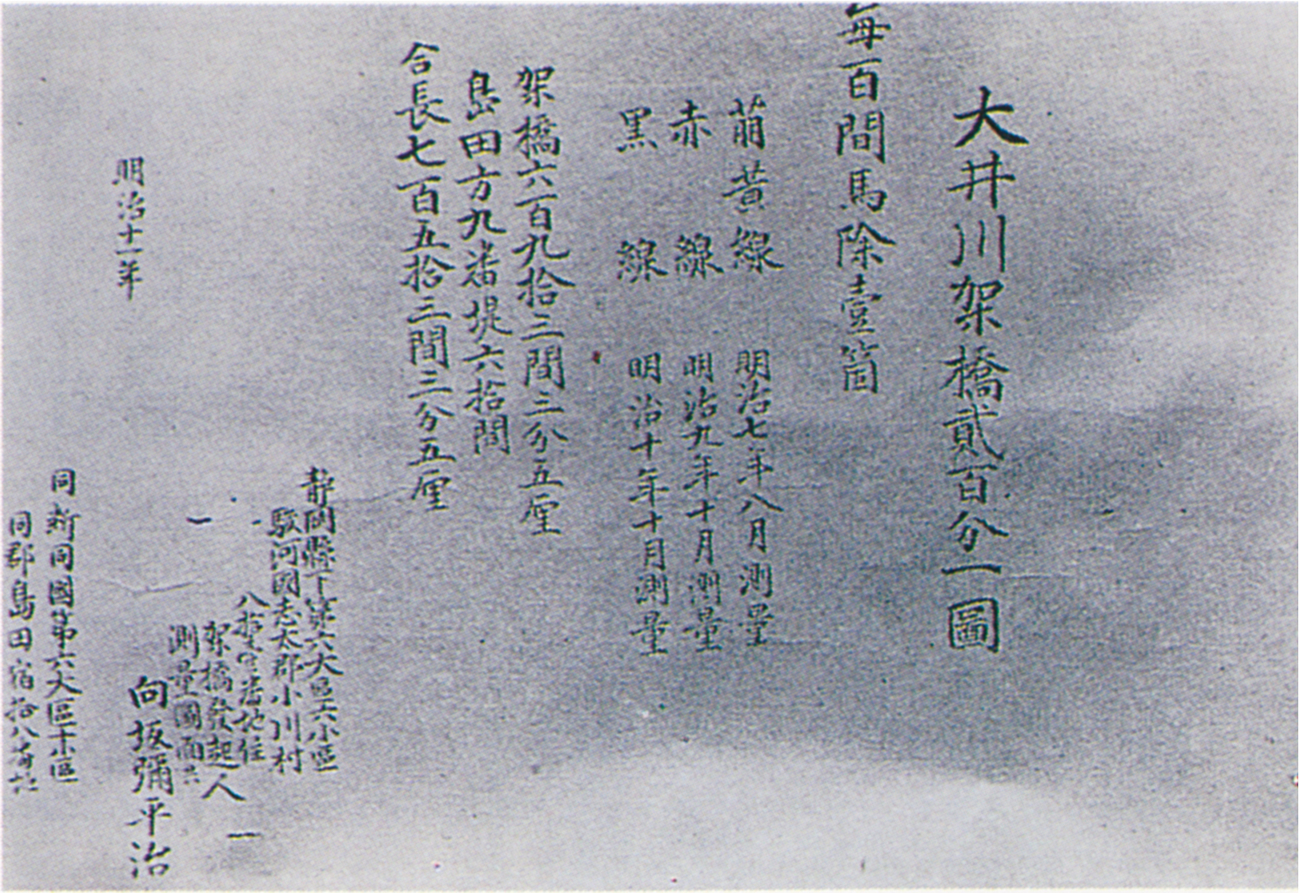

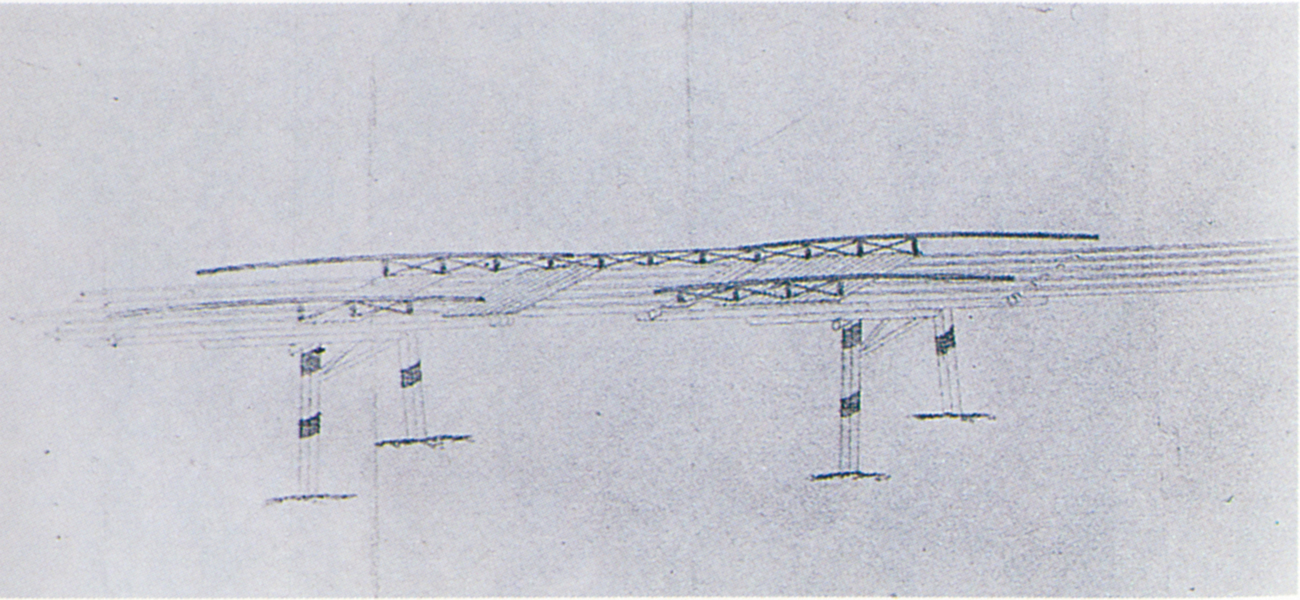

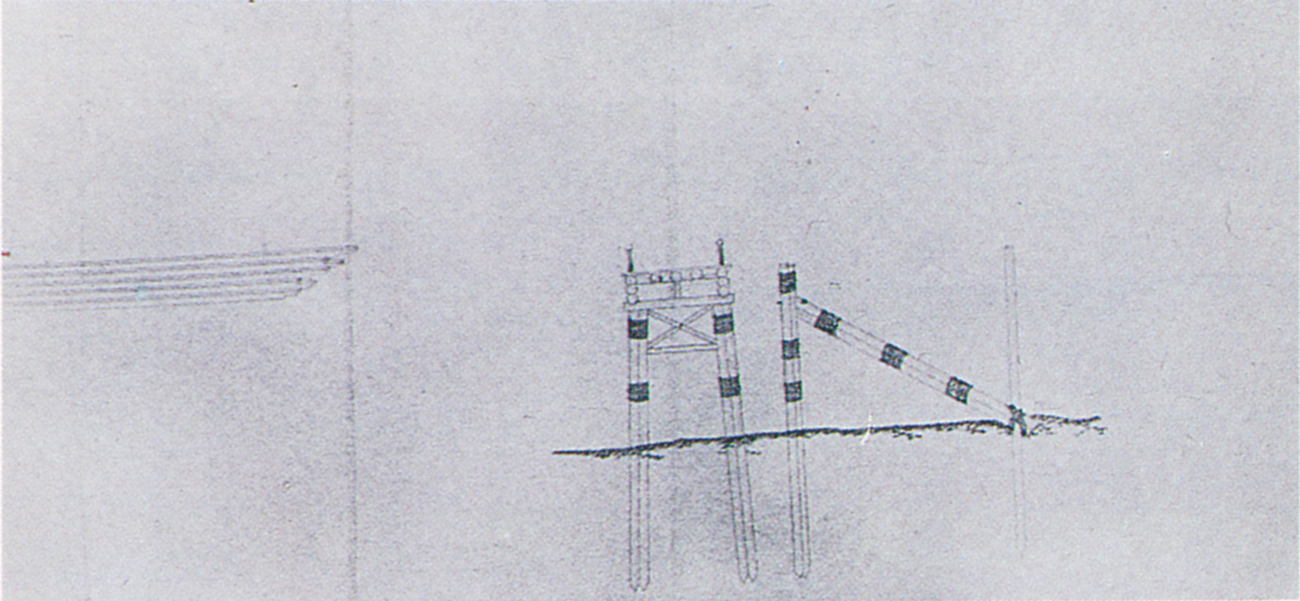

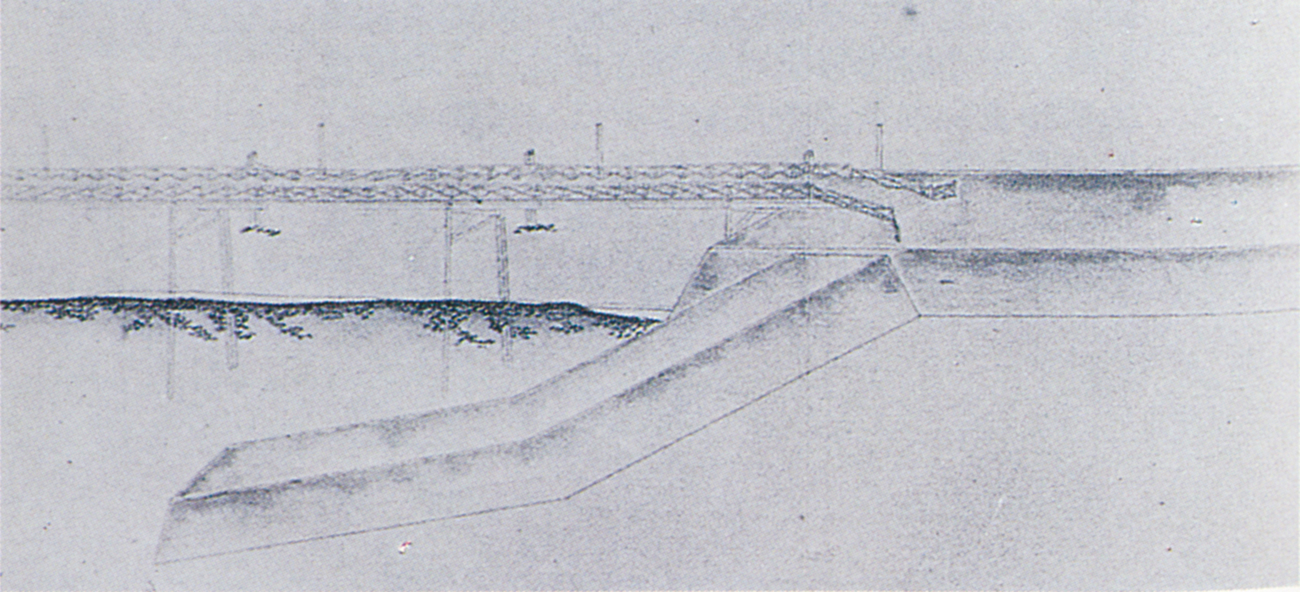

『島田市史資料』の口絵写真には「大井川架橋弐百分一図」が掲載されている。

この図の製作者は小川村(現焼津市)の**向坂弥平治(むこうさかやへいじ)という人物であった。彼は大井川の全架橋という事業に着目し、明治七年(一八七四)八月に第一次の測量を実施した。

弥平治は宮崎総五(みやざきそうご)らとともに、完成した図と橋の雛形をもって島田・金谷両宿の川方役人に相談に行った。しかし、これに興味も示す者は一人もいなかったという。当時としては大井川への全架橋など実現するはずがないと考えるほうが自然であったのだ。

**向坂弥平治

向坂家は代々、庄屋や名主、組頭などを務める素封家であった。弥平治は公共事業につくし、特に大井川の架橋はよく知られている。明治17年(1884)没。

「大井川架橋弐百分一図」(『島田市史資料』口絵より)

その弥平治の提案を絶賛し、協力を申し出たのが、大井川の仮橋(本瀬と枝瀬に架けられた)を実現していた金谷宿の醤油醸造業者、*仲田源蔵(なかだげんぞう)である。

宮崎総五による安倍川の全架橋に刺激された仲田は向坂の提案に飛びつき、まず軽材の仮橋を架け、一人八厘の賃銭を取って人々を渡河させることを考えた。そこで二人は連名で、浜松県権令(ごんれい)林厚徳あてに「大井川架橋願」を提出した。仲田の架ける仮橋の賃銭のうち必要経費を差し引いた残金を県に委託して積み立て、六年後に架橋工事に着手したいというのがその目論見だった。

この願いを受けて明治八年(一八七五)十月には静岡県権令大迫貞清(おおさこさだきよ)、浜松県権令林厚徳の両名は、内務省に「大井川通架橋之儀に付伺書」を提出、同年十二月に内務卿大久保利通(おおくぼとしみち)の名で正式に許可が下りた。

その二ヵ月後の三月三日には、早くも仮橋が完成している。金谷町佐塚家には、この仮橋通行料金の出納簿である『橋番所(はしばんしょ)扣(ひかえ)』が所蔵されているが、これによると、完成の三日から三十一日までの二八日間で歩行者が延べ一万九三八六人であり、平均すれば一日六九〇人ほどが橋を利用していたことがわかる。

料金は歩行者一人八厘、人力車一輌一銭六厘、馬・荷車はともに四銭であった。

| 種 類 | 単位 | 料金(当時) | 料金(現在の物価換算) |

| 歩行者 | 一人 | 8厘 | 120円 |

| 人力車 | 一輌 | 1銭6厘 | 240円 |

| 荷物 | 一駄 | 1銭 | 150円 |

| 長持 | 一棹 | 2銭 | 300円 |

| 馬(荷を積んだ) | 一頭 | 4銭 | 600円 |

| 馬(荷を積まない) | 一頭 | 1銭6厘 | 240円 |

| 牛 | 一頭 | 1銭6厘 | 240円 |

| 荷車 | 一輌 | 4銭 | 600円 |

| 空車 | 一輌 | 8厘 | 120円 |

| 山駕籠 | 一挺 | 4銭 | 600円 |

| 大井川木橋通行料金一覧表(明治8年) | |||

*仲田源蔵

天保12年(1841)~明治22年(1889)。川越制度廃止に伴う大井川川越人足救済のために金谷方川越惣代として努力し、牧之原の開拓や大井川の架橋にも尽力した。晩年はキリスト教に帰依、牧之原の丸尾原に碑が建てられた。

たび重なる増水のたびに仮橋は被害を受け、その修築費は収入を上回るほどの額になった。仮橋は仮橋にすぎない。仮橋のままである以上は、流出はまぬがれないことであった。

業をにやした向坂・仲田は官費貸付けによる全架橋に方針を変換し、明治十一年(一八七八)七月「大井川架橋費金貸下及び官林御払下(おんはらいさげ)願」を県令あてに提出した。貸付金についてはあまりに多額であったため直ちに却下されてしまったが、官有林のほうは遅れて明治十四年(一八八一)に認可され、全架橋の見込みが立った。

結局、大井川への架橋は本流、金谷側、島田側の三段階を経て実施され、ついに五年間の歳月を経て、明治十六年(一八八三)四月、全長六九三間三尺(一二五五メートル)、幅二間(三・六メートル)の橋が完成し、駿河(するが)と遠江(とおとうみ)がはじめてつながった。

ところが設計上のミスか、島田側から架けた橋が川下のほうにずれ、橋中央で約二間のズレが生じてしまった。結局横につなぎ合わせるというみっともない結果となったが、「曲りっと」と呼ばれ、かえって住民からは親しまれたという。

四月二十九日、県令大迫貞清ら二一〇名の来賓を迎えて盛大に落成式が挙行された。

演壇に立った向坂は一〇年間の思い出をとうとう語った。不可能とされたことが可能になった。宮崎の激励があり、仲田の協力があり、地元の有力実業家**鈴木久一郎らの応援があって彼の夢が実現したのである。

向坂の目からは感激の涙が止めどもなく流れた。

**鈴木久一郎

弘化2年(1845)、志太郡島田宿に生まれる。島田紡績の設立者。明治初年失業した島田方大井川川越人足を救済するため、東光寺山林の茶園開墾に従事させ、製茶事業の振興をはかる。大井川全架橋に向坂、仲田とともに尽力。明治37年(1904)没。